Q. これまでにどのような物質科学実験が「きぼう」で行われているのでしょうか?

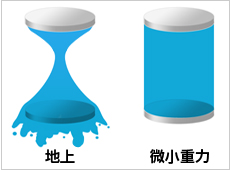

液体は地上ではディスクの間から流れ出るが、宇宙では筒状の柱になる

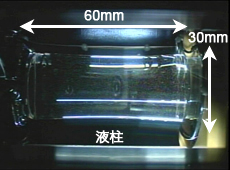

マランゴニ対流実験にて形成した最大級の液柱(提供:JAXA/諏訪東京理科大学)

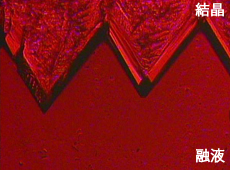

ファセット実験における結晶成長

氷結晶成長実験における氷の結晶成長(提供:JAXA/北海道大学)

これまでに「きぼう」で行われた実験は、マランゴニ対流、ファセット(結晶の平らな面)の成長、氷結晶の成長のメカニズムを観察する3つの実験です。まだ解析中のため成果を詳しくお話することができませんが、それぞれの実験についてご説明しましょう。

まず、マランゴニ対流の実験は、シリコーンオイルという液体を2枚のディスクではさみ、円柱をつくって実験を行います。地上の場合、ディスクの間隔を広げていくと、オイルはディスクの間から流れ出てしまいますが、微小重力の宇宙では、液体が筒状の柱になります。「きぼう」の実験では、直径30mm×長さ60mmの液柱ができましたが、これは世界最大級の大きさです。その液柱の片側のディスクに熱を加えると温度差が生まれ、表面張力にも違いが生じますので、マランゴニ対流がおきます。そこで、液柱の表面や内部の流れの様子、温度の分布などを詳細に観測します。液柱のディスクに加える熱の温度を変えるなど、いろいろと条件を変えてさまざまなデータを取得します。この実験は2008年8月から継続しており、現在、横浜国立大学の西野耕一先生たちが中心となって行っています。

またファセットの実験は、平らな面を持つ結晶が、まるで細胞が分裂するかのように小さく分かれて成長する様子を研究します。ファセットは、太陽電池パネルで用いられる多結晶シリコーンなどの材料に見られます。しかし、結晶に新しいファセット面ができる際、結晶に欠陥が入ったり不純物がたまりやすいのが問題です。しかし、どのようなきかっけで新しいファセット面ができるのか、なぜその時に結晶の質が落ちるのかという、その仕組みはまだ分かっていません。2009年に計40回の結晶成長実験を行い、地上では見たことのない、大変きれいな結晶が観察されました。ファセット面に山ができて、ノコギリの歯のようにギザギザと規則正しく、平らに成長していく様子を見たときには感動しました。今年の9月には、さらに高精度のデータを取得するために再実験が行われる予定です。

そして、北海道大学の古川義純先生によって行われたのが、氷の結晶の実験です。氷の結晶は、木の枝のような形をしていて、これを樹枝状結晶と呼びます。氷の樹枝状結晶は六角形をしていますが、最初は円盤状の形をしています。それが6本に枝分かれして成長していきますが、どのようなきっかけで6本に分かれるのか、その仕組みはまだ分かっていません。そこで、対流のない宇宙で氷の結晶をつくり、その成長を観察します。例えば、金属の結晶にも樹枝状のものがありますので、氷の結晶を理解することは、他の物質の結晶を理解することにつながります。2008年12月から約3ヵ月の間に130回以上もの実験を行い、対称性を持つとてもきれいな氷の結晶を観察することができました。地上では重力の影響で枝ごとに成長するスピードが違ったり、枝ぶりが違ったりしますが、宇宙でできた氷の結晶の6本の枝はとても均質で、同じようなスピードで成長していったのです。 Q. これまでの「きぼう」での実験を通して、どのようなことを感じられましたか? 「きぼう」での実験は、数週間のスペースシャトルを使った実験とは違って、1つの実験に時間をかけられるのがとても良い点です。時間に余裕があれば、何度でも繰り返して実験を行うことができ、より正しいデータを得ることができます。例えばマランゴニ対流実験は、これまで地上でも落下塔や航空機を使って、無重力を模擬した実験を行ってきました。ところが、数十秒〜数分の継続時間ではとても短く、対流が発生して落ち着くまで待つことができません。これでは正確な実験データとはいえないのです。時間があれば、慌てて実験をしなくても、週に1回実験をしてデータを解析し、そのデータが本当に正しいかどうか再現性を確認し、次の実験について考えることもできます。実験をすることによって、次の実験のアイデアが浮かぶのです。これは、「きぼう」を使った宇宙での実験が、地上で行う実験と同じような手法、頻度で実験できる段階まできていることを表しています。

また、地上で「これは重力による対流があるからだろう」と理由づけされていたことが、実際に宇宙で実験することで、「確かに流れのせいである」と証明できたのは大きな成果だと思います。一般的に研究はまず正確に観察するところから始まりますので、流れのない世界でどのように結晶ができるのかを、自分の目で確認できたことは非常によかったと思います。これからいろいろな実験を行えば、これまで重力のせいにしていたことが違っていたというケースが出てくるかもしれません。そうなると、結晶成長の仕組みの中に根源的な「何か」があるわけで、その「何か」を明らかにすることが次の研究課題となるわけです。このように私たちの探究心は永遠に続いていくのだと思います。