Q. これまでどのような観測成果が出ていますか?

GSCカメラが10ヵ月撮影した全天画像。赤は低いエネルギーのX線を、青は高いエネルギーのX線を放射している天体(※1)

>>大きいサイズの映像はこちらへ

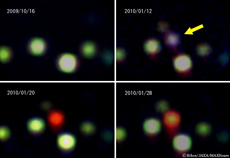

いて座で出現したX線新星(矢印)。出現日(2009年10月23日)前から明るさと放射エネルギーを変えてゆく新星の様子をMAXIで追った(青から赤へ)。新星の左上には偶然、同じ時期に活動を再び開始し増光した中性子星の連星も見られる(※3)

いて座で出現したX線新星(矢印)。出現日(2009年10月23日)前から明るさと放射エネルギーを変えてゆく新星の様子をMAXIで追った(青から赤へ)。新星の左上には偶然、同じ時期に活動を再び開始し増光した中性子星の連星も見られる(※3)  X線CCDカメラによる全天画像(※4)

X線CCDカメラによる全天画像(※4)

(1)驚異のX線全天観測最短記録「2ヵ月」! 2009年11月に、ガススリットカメラ(GSC)の観測によって作成された全天のX線天体画像を公開しました。観測が始まって2ヵ月という短期間で全天の撮影を行い、画像を公開することができたのは、MAXIが世界で初めてとも言えます。それ以降も全天画像を更新していて、10ヵ月観測した後の全天画像からは約350個のX線天体が目でも確認できます。これらのX線天体は変動しているため、さらに長期間観測を継続して、世界初の「変動するX線源カタログ」として整理し発表する予定です。(※画像1)

また、1日毎の全天画像を連ねて、全天の動画を作成しました。この動画から、銀河面にある天体が突然輝いたり消えたりするのがよく分かります。(※画像2) (2)謎の多いガンマ線バーストをいくつも観測 超新星との関連性を示唆するガンマ線バーストのデータをいくつか取得しました。ガンマ線バーストは宇宙最大ともいわれる巨大な爆発現象で、多くは数十億光年よりも遠方で発生します。X線の発生メカニズムはまだ十分には分かっておらず、謎が多い天体です。 (3)ブラックホールを持つX線新星の長期観測を実施 私たちの銀河系の中心付近で発生した、ブラックホールをもつX線新星を7ヵ月以上にわたって観測しました。X線新星は、X線で突然明るく輝きだしますが、MAXIは、新星が発生する前から、爆発してピークを迎えて消えていくまでの様子を捉えることに成功しました。ブラックホールをもつ明るいX線新星は、全天で年間1〜2個しか発生しませんので、とても貴重なデータであり既に正式な論文にしました。(※画像3) (4)さまざまなX線パルサーの観測情報を世界に発信 X線パルサーは、強い磁場を持つ中性子星と通常の恒星との連星になっています。重力の強い中性子星に、相手の星からガスが流れ込み、そのガスの量によって明るさが変わります。MAXIは、X線パルサーの中性子星とその連星から出るガスの構造や進化を探る珍しいデータも取得しました。また、数年ぶりに活動が再開したX線パルサーや、これまであまり知られていなかった、短時間だけ輝くX線パルサーの新しい現象も捉えました。 (5)活動銀河の躍動感をまざまざと見せる ジェットを放出している活動銀河が、巨大なフレアを発生するなど激しく変動する姿を観測しました。また、活動銀河のジェットがどのような状況で放射されるかを知る貴重なデータも得ました。MAXIは、活動銀河のジェットの噴出の瞬間を捉えたのです。 (6)日本が誇るX線CCDカメラが見たX線天体の姿 X線CCDカメラによる初めての全天観測を行いました。これにより、銀河面に沿って高温度をもつX線天体が数多くあるのを確認できるほか、太陽系を包む高温プラズマの様子も分かります。酸素やネオンの輝線分布など、どこに、どのような元素がどのくらい存在するかを調べれば、X線放射の起源や構造の謎に迫ることができます。(※画像4)

これらの観測成果はまだ分析中であり、今後さらに研究が進めば、新たな発見があるにちがいないと私は思っています。これまで見たことがないような天体の爆発や急激な変動現象に遭遇するかも知れないと、MAXIの全天観測には世界中から期待が寄せられています。