Q. 2011年8月にアメリカの科学誌「サイエンス」に発表された初期成果の中で、特に注目した成果は何でしょうか?

イトカワ微粒子の写真が表紙を飾った米国科学誌「サイエンス」(提供:Science)

小惑星が隕石の母天体であることを証明したことは非常に大きな成果ではありますが、「サイエンス」に発表された研究成果はすべて注目に値するものだと思います。個人的には惑星の内部構造に興味がありますので、イトカワの内部の鉱物が過去にどのような力や熱を受け、どう影響されたかを調べる分析に興味を持っています。

初期分析の目的は、あくまでも、これからの研究のための材料を提供することです。「このサンプルを使ったら、こういうことが分かるかもしれない」と言われたら、みなさん研究したいと思うでしょう?「サイエンス」に発表されたのはごく一部の成果であり、初期分析はまだ実行中です。これからどんどん新しい成果が出てくると思いますので、次に何が分かるのか非常に楽しみです。

Q. 初期の分析成果において、これまでの通説をくつがえす新発見はありましたか?

例えば、イトカワはもともと直径20km位だったのに、衝突によって、またその後の過程によって今の500m位にまで小さくなったこと。イトカワは100万年に数十cmの割合で小さくなっていること。このように小惑星の表面が次々と変わっていくことは、隕石の研究からは推定できなかったことです。また、持ち帰った微粒子の一粒一粒が違うことも想定していませんでした。持ち帰ったサンプルには、いろいろなレベルの熱変成や宇宙風化を受けた微粒子が混在していたのです。微粒子は石から砕かれたものなのか、もっと細かい物が固まったものなのか、違う惑星の石から砕かれたものなのかと、バリエーションがあまりにも多すぎるんです。やはり百聞は一見に如かずで、予想外のいろいろなことがイトカワで起きていたことが分かりました。

その一方で、初期分析によりさらに分からないことが増えたという面もあります。普通コンドライト隕石とイトカワの微粒子の組成は一致しましたが、組織が異なるものもあり、小惑星と隕石の関係をどう結びつければよいのかが今後の問題です。小惑星の一部が隕石だということは確立したけれど、どのようにして隕石になったのかが分かりません。小惑星で起きたことは単純ではなく、まだまだ研究しなければならないことがある、というのが分かったことも、初期分析の成果だと思います。

Q. 「サイエンス」で発表されたもの以外に、どのような初期分析が進められているのでしょうか?

例えば、炭素を含む有機物や、生命に関係するアミノ酸などについての分析調査が行われています。また、粒子の表層に極微小の衝突現象やそれに伴うさまざまな事象が記録されていないかを調べる分析なども進行中です。

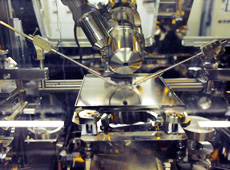

Q. キュレーション設備ではどのような作業が行われているのでしょうか?

キュレーション設備

クリーンチャンバー内のグローブ作業

キュレーション設備では、帰還してきたカプセルのサンプル収納容器の開封、サンプルの回収と大きさの測定、電子顕微鏡による簡単な組成分析、カタログ化、保管、配分という作業を行っています。微粒子には管理番号をつけ、大きさや鉱物種別のほか「どこから来てどういう経緯を経たサンプルか」を記録し、1粒ずつ区別して保管しています。

サンプルは、最大でも直径が0.2〜0.3mmで、ほとんどが0.01mm以下のとても小さいものです。それらを1粒ずつ回収するために、静電気でサンプルを貼り付けたり離したりする静電制御のマイクロマニピュレータという特殊な装置を使います。マイクロマニピュレータは2種類あり、1つは光学顕微鏡で見える0.01mm以上のサンプルを扱うもの、もう1つは電子顕微鏡でしか見えない0.01mm以下のサンプルを扱うものです。

マイクロマニピュレータは、クリーンチャンバーに取り付けられたグローブを介して手動で操作しますが、サンプルは肉眼では見えない大きさなので、顕微鏡で見ながらピックアップします。これはとても微細な作業でとても神経を使いますので、回収から保管まで行えるのは平均して1日1粒くらいです。これまでに200個ほどのイトカワの微粒子をカタログ化し、その数は今も増え続けています。(2011年11月時点)

すべての作業は、空気中の酸素による酸化や空気中の水分による水質変成、大気成分による汚染などを避けるため、クリーンルームに設置されたクリーンチャンバーという高純度窒素に保たれた閉鎖環境で行っています。「はやぶさ」が持ち帰ったサンプルは、人類が未来永劫手に入れられないものです。仮にもう一度「イトカワ」に行ったとしてもサンプル採取は違う場所になるでしょう。だからこそ、絶対にサンプルを汚してはならない、少しでも多くの微粒子を回収したいという思いで作業しています。

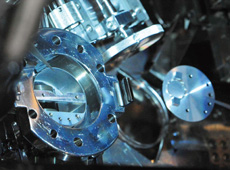

Q. 先生はキュレーション設備の開発をリードされたそうですが、どのような苦労がありましたか?

クリーンチャンバー内に設置されたマイクロマニピュレータ

JAXAのキュレーション設備は、地球外物質の微粒子を地球環境で汚染されることなく、また失うことなく取り扱う、日本が世界に誇れる唯一無二の設備です。総重量数百kgに及ぶ月のサンプルなどを扱うNASAのキュレーション設備と比べるとはるかにコンパクトであり、微少量の微細サンプルを、汚さずきれいに処理することに特化しています。このような設備は世界でも前例がないため、仕様を確定する際に全国の大学研究機関の専門の研究者の方たちにいろいろご意見を伺いました。有用なご意見をたくさん伺ったにもかかわらず、予算や時間などの問題で全ての要望を満たすことができず、どれを採用するかを決めるのには大変苦労しました。

キュレーション設備は2005年度から3年かけて作られ、2007年度に完成しました。そして、2008年度に機能試験、2009年度に運用リハーサルを行い、いよいよ「はやぶさ」が帰還するという段階になって、マイクロマニピュレータを導入することができました。当初はマイクロマニピュレータの導入は考えていませんでしたが、「はやぶさ」のサンプル採取の状況から、サンプルが採れていたとしても極めて小さいものだと推測されたので、やはりマイクロマニピュレータが必要だということになったのです。このマイクロマニピュレータも特別な仕様で、クリーンチャンバーの高純度の窒素環境を汚染しないように、ほぼオイルフリーで潤滑油などを使わなくても滑らかに動くよう工夫されています。このような装置を作るのは初めてで大変でしたが、各界のメーカーの方たちが助けてくださったおかげで、導入を決めて約半年後にはできあがりました。もしマイクロマニピュレータを導入していなければ、イトカワの微粒子の回収はきわめて困難だったと思います。

Q. サンプル回収はどこまで進み、どのような計画で研究者への分配が行われるのでしょうか?

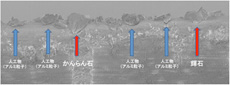

サンプル収納容器の一部を触ったヘラの先端部の電子顕微鏡写真

![]()

サンプルキャッチャーB室

最初にサンプル収納容器の一部の領域をヘラで軽く触り、ヘラの面を電子顕微鏡で調べたところ、約3300個の粒子が識別されました。その内の約1800個はサンプル収納容器内の壁面に蒸着コートされている純アルミの破片(人工物)であり、残りの約1500個がイトカワの微粒子であることが分かりました。ところが、それらのほとんどは0.01mm以下の微細粒子で電子顕微鏡でしか見られず取り扱いが大変なので、どのようにサンプルを配布するかなど検討しなければなりませんでした。その方法が決まるまでは微細粒子を保管し、光学顕微鏡で見える大きさのサンプルの回収を優先して行うことにしました。

「はやぶさ」のサンプル収納容器の内部は、サンプルキャッチャーA室とB室に分かれており、A室は2回目のサンプル採集、B室は1回目のサンプル採集で集めたサンプルです。サンプルキャッチャーのふたを取り、代わりに石英ガラスをつけて反転して叩いたところ、光学顕微鏡で観察できる大きさの微粒子が見つかりました。その中でも比較的大きなサンプルを、2011年1月〜11月にかけて初期分析チームに配布しました。

続いて2011年12月には、「はやぶさ」が帰還する際など、ミッション期間を通して協力してもらったNASAへの配布を開始し、2012年には国際公募研究をスタートする予定です。先ほどお話したようにサンプル回収には時間がかかりますので、全サンプルが揃ってからでなく、ある程度サンプルが集まったら配布するという方法をとります。したがって、国際公募研究は1回で終わるものではありません。

またサンプルは分析後にJAXAに返却され、どのような分析が行われたかを記録して保管をします。そしてまた別の分析に使うこともあります。今回のサンプルは二度と入手できない貴重なものですので、うまく有効利用して人類が最大の成果を得られるようにしたいと思います。

Q. ご自身ではイトカワの微粒子を使ってどのような研究を行いたいですか?

イトカワのサンプルに記録された、力を受けた履歴や、引っ張られた履歴を調べたいです。イトカワの内部がどれくらいの力で押されたのか、どれだけのスピードで引っ張られたのか、何度まで温度が上がったのかといった物理的な情報をひも解きたいですね。そして、イトカワで起きたことと隕石を比較し、小惑星と隕石の関係をもっと明らかにしたいです。また、小惑星では何が起きていて、将来どのように月や惑星に進化するのか、その過程を推理したいと思います。