Q. 将来の小惑星探査にどのようなことを期待されますか?

小惑星探査機「はやぶさ2」(提供:池下章裕)

「はやぶさ」で培った経験と知識をうまく生かし、今度は「はやぶさ2」で、生命の素となる有機物を含む可能性の高い炭素質のサンプルを採取する予定です。まずはこの「はやぶさ2」の成功を期待します。そしてその後も、我々はどこから、どうやって来たのかという生命の起源に関連する探査を進めてほしいと思います。地上では手に入れられない情報を得ることで、太陽系の起源、地球など惑星の起源、生命の起源、とすべての起源が分かるといいと思います。そういった起源に迫る科学をどんどん切り開いていってほしいと思います。

Q. キュレーション設備は今後の「はやぶさ2」などにも使用する予定ですか?

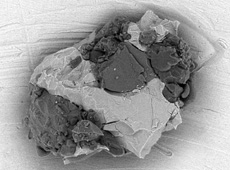

そうしなければならないと思っています。ただ、サンプルリターン計画は毎年行われるわけではありませんし、ミッションの間隔が長いので、分析装置などいろいろな装置類は更新が必要になってきます。また、今の設備はイトカワのような岩石質のS型小惑星に対応していますが、「はやぶさ2」で行く炭素質のC型小惑星の物質には十分に対応していません。C型小惑星の表面物質にはたくさんの有機物が含まれると期待できます。現在はキュレーション設備のクリーンルームに我々が入っていますが、人間も有機物ですし、いろいろな菌もたくさん持っていますので、せっかく有機物が含まれているかもしれない炭素質物質を持ち帰っても、人間に汚染されてしまいます。ですから極端な場合には人間を遮へいして作業を行えるようにするなど、有機物への対策を考えなければならないかもしれません。これまでの教訓を生かして「はやぶさ2」やその後の月や火星のサンプルリターンミッションに向けてキュレーション設備を充実させ、その可能性を広げていきたいと思います。

JAXA 月・惑星探査プログラムグループ 研究開発室 参与

JAXA 宇宙科学研究所 基盤技術グループ 参与。理学博士

1977年、名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了。名古屋大学理学部地球科学科助手を経て、1988年より旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究所)惑星研究系助手、助教授、教授として月探査計画に参加。2005年より惑星物質受入れ設備(キュレーション設備)を担当。国立大学法人 総合研究大学院大学(総研大)名誉教授。専門は惑星科学。