「かぐや」は月の上空約100キロメートルを回る主衛星と、ふたつの子衛星(リレー衛星・VRAD衛星)からなりたっています。

- セレーネ15の科学ミッションを総覧(PDF:3MB)

観測対象や機器の詳細、期待される成果

などの解説部分を抜粋しました。

(「JAXA's」014号掲載)

かぐや ミッションプロファイル [1:17]

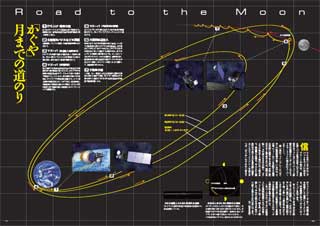

かぐやの月までの道のりを動画でご覧いただけます。(音声・キャプションによる解説付き)

- 「かぐや」月までの道のり(PDF:0.5MB)(「JAXA's」016号掲載)

かぐや 運用状況と今後の予定

「かぐや」は、10月20日に初期チェックアウトを開始し、12月21日に定常運用へ移行することを決定しました。今後、月面の観測を約 10ヶ月間行い、「月の科学」等のためのデータを取得していく予定です。

運用状況

| 運用状況 | イベント | 図番号 |

| 9月14日 | H-IIAロケットにより月遷移軌道へ投入。太陽電池パドル展開、ハイゲインアンテナ(HGA)の展開等衛星システム確立を正常に実施 | 1〜5 |

| 9月15日 | 打上げ軌道誤差修正等を目的とする軌道制御を主推進系を用いて正常に実施 | 6 |

| 9月19日 | 月との会合条件を合わせる周期調整マヌーバを実施、計画通りの遠地点高度377,809Kmの軌道へ投入 | 8 |

| 9月29日 | ハイビジョンカメラ(HDTV)により、地球の動画像を取得 | 11 |

| 10月4日 | 月周回軌道投入マヌーバ( LOI1 ) 計画通りの遠月点高度11,741kmの軌道へ投入 | 12 |

| 10月9日 | 遠月点高度約2400kmの軌道において、「おきな」(リレー衛星)を正常に分離 | 15 |

| 10月12日 | 遠月点高度約800kmの軌道において「おうな」(VRAD衛星)を正常に分離 | 17 |

| 10月18日 | 計画通りの観測軌道(80km×120kmの極軌道)へ主衛星を投入 | 20 |

| 10月19日 | 月指向3軸姿勢制御、太陽電池パドル太陽指向制御を正常に開始 | |

| 10月20日 | クリティカルフェーズ終了、初期機能確認段階開始 |

- 「かぐや」打上げから定常観測までの主なイベント(プロジェクトサイト)

- 月観測の軌道に入った「かぐや」、“クリティカルフェーズ”を終了(JAXAクラブ)

専門用語 脚注

| ΔV | :速度の変化量を意味する。デルタブイと読む。 |

| HGA | :地球と交信するためのアンテナ。ハイゲインアンテナ(高利得アンテナ:Hi-Gain Antenna)の略。 |

| マヌーバ | :操作(Maneuver)。ここでは進力を発生する装置 「スラスタ」を噴射して、機体の姿勢を変えたり減速したり加速したりすること。 |

| クリティカル フェーズ |

:ここでは打上げ段階から衛星分離、月周回軌道投入を経て、定常制御モードへ移行し、初期機能確認の準備が整うまでの期間を指す。 |

| 定常制御 モード |

:月面観測のため三軸姿勢制御により周回する状態。観測機器を常に月面に向けるモード。 |

かぐやのミッション

月の表面を調べるミッション

| 1.蛍光X線分光計 | 月の表面の元素の分布を調べます |

| 2.ガンマ線分光計 | 月の表面の元素の分布を調べます |

| 3.マルチバンドイメージャ | 月の表面の写真を撮って、色の違いから岩石の分布を調べます |

| 4.スペクトルプロファイラ | 岩石の種類をより詳しく調べます |

月の地形や地下のつくりなどを調べるミッション

| 5.地形カメラ | 2台のカメラでステレオ写真を撮り月の地形を調べます |

| 6.月レーダサウンダー アンテナ |

月の地下2〜5キロメートルくらいまでの地層や断層などを調べます |

| 7.レーザ高度計 | レーザを使って月の地形と標高を調べ、地図を作ります |

月の環境を調べるミッション

| 8.月磁場観測装置 | 月の磁場を詳しく計ります |

| 9.粒子線計測器 | 月の表面に降り注ぐ宇宙線と、月での火山活動の様子を調べます |

| 10.プラズマ観測装置 | 月の周りのプラズマを調べます |

| 11.電波科学 | 月の電離層を調べます |

月の重力の分布を調べるミッション

| 12.リレー衛星対向中継器 | 月の裏側の重力の分布を調べます |

| 13.衛星電波源 | 月の表側の重力の分布をより詳しく調べます |

月から地球を調べるミッション

| 14.プラズマイメージャ | 地球のオーロラなどを撮影します |

月と地球などを鮮明に撮影するミッション

| 15.ハイビジョンカメラ | 月面上での「地球の出」などを撮影します

アポロ8号のミッションで撮影された「地球の出」 画像提供:NASA

|

かぐや FAQ

Q.「かぐや」の打上げ日時が、秒まで決められているのはなぜですか?

A.「かぐや」はH-IIAロケット13号機で打ち上げられたのち、地球を周回し、月遷移軌道を経て、月周回軌道へ投入されます。「かぐや」が月周回軌道へ投入される際(LOI1)、臼田宇宙空間観測所から見える範囲で「かぐや」と交信する必要があり、その軌道から時間を逆算していくと、打上げが可能な時間は1日の中のある一点(9月13日の場合は10時35分47秒)になります。

打上げ時刻が予定時刻より遅れると、遅れた分だけ地球が自転し、また月も地球の周りを公転しているため、月の方向や月までの距離が変わってしまいます。その分「かぐや」の燃料を余分に消費して、加速、減速をしたり角度を変えたりしなくてはなりません。効率よく月周回軌道まで到達し、月での観測を最大限行うためには、この時間で打ち上げることが必要です。

かぐやの現在地、軌道情報は以下のページでご覧になれます。

- 「かぐや」は今どこに?(プロジェクトサイト)

- かぐやの衛星軌道を3Dシミュレーション

かぐやの衛星分離から月周回軌道までを3Dで表示します。(参照には、Java Runtime Environment(JRE)1.4以降とJAVA 3D API 1.3.1以降が必要です)

月までのみちのり

打上げられた「かぐや」は、地球を2周回って月に向かい、月を回る軌道に入ります。

子衛星(リレー衛星、VRAD衛星)を切り離し、主衛星は月の上空100キロメートルの両極を通る円軌道を回りながら、月の表面などの観測を約1年間行います。子衛星はそれぞれ別の楕円軌道を回りながら月の観測を行います。