JAXAがこれまでに行ってきた、太陽系の月・惑星探査についてご紹介します。

ハレー彗星探査機「すいせい」(PLANET-A)

「すいせい」は、76年ぶりに接近したハレー彗星の観測が目的の惑星探査機です。1985年8月19日に、M-3SIIロケット2号機によって内之浦鹿児島宇宙空間観測所から打ち上げられました。1986年3月8日、「すいせい」はハレー彗星へ15万kmまで接近して彗星のコマ(水素ガスの雲)や尾のガスなどを観測しました。その後は太陽風の観測を続け、1992年8月20日、地球スイングバイを実施して運用を終了しました。

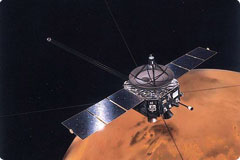

火星探査機「のぞみ」(PLANET-B)

「のぞみ」(PLANET-B)は日本初の火星探査機で、主な目的は火星の上層大気を太陽風との相互作用に重点をおいて研究することでした。「のぞみ」は1998年7月4日に、M-Vロケット3号機によって内之浦の鹿児島宇宙空間観測所から打ち上げられましたが、途中トラブルが起こり、軌道計画の大幅な修正を行なって、はじめの予定より4年遅れて、2003年12月に火星に接近しました。しかし、度重なるトラブルで火星周回軌道に乗せるために必要な装置を働かす事ができず、その回復にぎりぎりまで全力を尽くしましたが、2003年12月9日、火星軌道への投入を断念しました。「のぞみ」はほぼ火星の軌道に近い太陽を中心とする軌道上を永久に飛び続ける人工惑星となりました。

小惑星探査機「はやぶさ」(MUSES-C)

「はやぶさ」(MUSES-C)は、小惑星探査を目的に開発された探査機です。「はやぶさ」が探査するのは、地球の軌道と似た軌道を持ち、日本のロケット開発の父である故糸川英夫博士にちなんで「ITOKAWA」(イトカワ)と名付けられた小惑星です。小惑星までイオンエンジンを使った飛行を行い、自律的に小惑星に近づき、その表面から、物質のサンプルを持ち帰ることを目的にしています。小惑星からサンプルを持ち帰る技術(サンプル・リターン)が確立されれば、「惑星を作るもとになった材料がどんなものか」「惑星が誕生するころの太陽系星雲内の様子はどうか」についての手がかりが得られるのです。また地球上でサンプルの分析が行えるため、回収される量が少量であってもその科学的意義は極めて大きいといえます。 2003(平成15)年5月9日に打ち上げられた「はやぶさ」は、目標の「ITOKAWA」に到着し、科学観測を実施しました。その結果は、日本ではじめて科学誌「サイエンス」に特集され、重力や表面の様子など、小惑星についての数多くの新たな知見が明らかになりました。現在は2010年の帰還に向けての準備を進めています。

月周回衛星「かぐや」(SELENE)

2007年9月14日にH-IIAロケットによって打ち上げられた日本初の大型月探査機です。この計画は「SELENE(セレーネ:SELenological and ENgineering Explorer)」と呼ばれ、アポロ計画以来最大規模の本格的な月の探査として、各国からも注目されました。「かぐや」は月表面の元素組成、鉱物組成、地形、表面付近の地下構造、磁気異常、重力場の観測を全域にわたって行いました。これらの観測によって、総合的に月の起源・進化の解明に迫ると期待されています。同時に周回衛星に搭載された観測機器で、プラズマ、電磁場、高エネルギー粒子など月周辺の環境計測を行いました。これら計測データは、科学的に高い価値を持つと同時に、将来月の利用の可能性を調査するためにも重要な情報となります。 2009年6月11日、運用を終えた「かぐや」を、東経80.4度、南緯65.5度へ制御落下させました。現在も観測データの処理・校正作業等を進めており、またこれらの観測データは広く一般に提供されています。