プロジェクト概要

誰もが気軽に宇宙に出かけられるようになるには、安全な乗り物が必要です。その安全を、十分な実験を重ねることで形にしようと、旧宇宙開発事業団(NASDA)と旧航空宇宙技術研究所(NAL)は再使用型宇宙輸送システムを提案し、まずその一環として高速飛行実証を行いました。

2002年に行ったフェーズIでは、機体が自分の位置や姿勢や速度を正確に知る技術(航法)と、着陸場周辺での通信機能の実証、それに人間の手を借りなくとも自律的に飛行する技術の蓄積を目ざしました。また2003年に行ったフェーズIIでは、他の速度域に比べ困難な、音速付近での空力特性を推算する技術の向上や誘導制御設計技術の実証を行いました。

フェーズ1

フェーズIはクリスマス島イーオン飛行場において実施しました。機体は発進コマンドを受信後、滑走路から自動離陸し、最大到達高度約5kmの空域を飛行後、再び滑走路に自動着陸します。飛行経路は飛行計画データを変更することにより自由に設定することができます。この自由な飛行能力を利用して、機体と着陸場設備との通信機能確認、航法機能確認等様々な技術実証を実施しました。

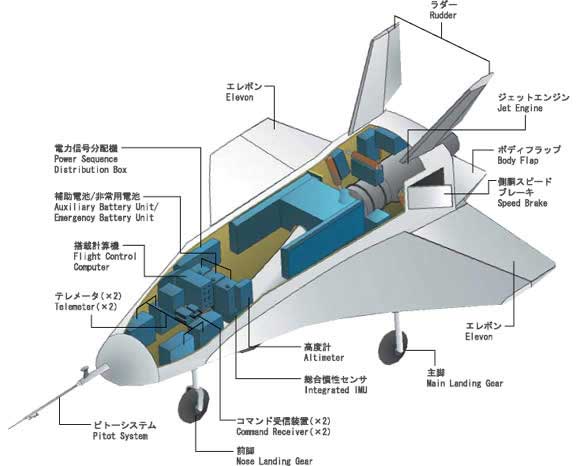

実証機「その1」搭載図

フェーズIにおいて用いる機体(実証機「その1」)は宇宙往還技術試験機(HOPE-X)の25%縮小形状を模擬しています。本機体は滑走路を用いた離着陸を行うため、ジェットエンジンと脚(格納式)とを装備しています。その他、機体の飛行方向や姿勢の指令および各機器の制御を行う搭載計算機、機体の飛行状態を知るための統合慣性センサ、地上設備と無線通信を行うためのテレメータとコマンド受信装置などを搭載しています。

実証機「その1」主要諸元

| 全長 | 3.8m |

|---|---|

| 翼幅 | 3.0m |

| 全高 | 1.4m |

| 全備重量 | 735kg |

| 翼面積 | 4.4m2 |

| 推力 | 4,410N |

フェーズ2

フェーズIIは、実験機を高層気球で、高度20kmから30km程度まで上昇させた後に、気球と実験機を分離します。分離後の機体は、自由落下滑空によって遷音速領域まで加速後、データ取得フェーズで一定マッハ数を保持しつつ種々の空力特性データを取得します。データ収集後は、機体を引起すことにより減速を行い、分離後数分で回収目標地点上空約1.5kmまで滑空し、複数のパラシュートを開いて最終減速を行い、機体姿勢を水平にした後、機体下面のエアバッグを膨らませて着地します。

特徴的なところは、実験機が気球から分離されてから着地するまでの間は、地上からの支援指令なしで自律飛行をしているところです。

この実験は、大型気球の運用に豊富な実績を持つフランス国立宇宙研究センター(CNES)との共同研究として実施し、CNESは気球系の開発・運用、実証機着地後の回収と、気象観測を担当しました。

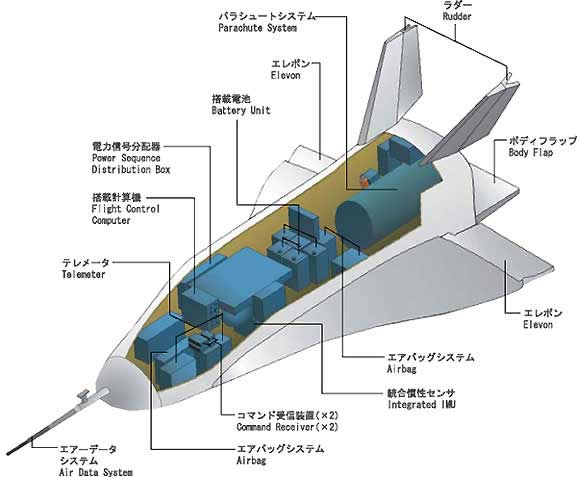

実証機「その2」搭載図

フェーズIIにおいて用いる機体(実証機「その2」)はHOPE-Xの25%相似形状であり、機体表面上のアンテナ等は機体の空力特性に影響を与えない形状のものを用いています。本機体の搭載機器は基本的に実証機「その1」と同じものを用いていますが、ジェットエンジンの搭載位置に機体の減速を行うためのパラシュートを、脚の位置に着地時の衝撃を緩和するためのエアバッグを、それぞれ換装しています。また、遷音速で飛行中の空力データを取得するために、機体の表面および後端面に約30点の圧力センサーを配しています。

実証機「その2」主要諸元

| 全長 | 3.81m |

|---|---|

| 翼幅 | 2.42m |

| 全高 | 1.20m |

| 全備重量 | 500kg |

| 翼面積 | 3.14m2 |