|

|

|

|

|

|

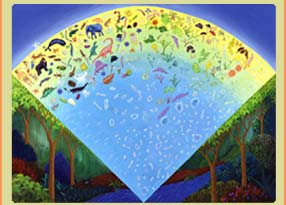

生命誌研究館を作ったのは2つの理由があります。 1つ目の理由は、長くたずさわってきた生命科学は、DNAを基本にして生きもの全体を考えます。地球上の生きものの共通性が分かってきて非常におもしろいのです。日常見えるのは多様性ですから、生きものの共通性を見つけることは学問としてとても興味深いことです。けれども “アリもヒトも基本的には同じ”という共通性を見つけたうえで、なぜ“アリはアリ”で“ヒトはヒト”なのかという疑問が改めて出てきます。共通性と多様性は生物学の基本となる問いです。この問いを考えていた時に、ゲノム(DNA)という切り口は、多様性と共通性を共に考えることができるものだと気づきました。この問いを考えよう。これが1つの理由です。 2つ目の理由は、現代科学は基本的に機械論的で、生きものを機械のように見ています。生きものを要素に還元していき、構造と機能を理解したら、生きものが理解できると思っています。しかし私は、そうは思いません。生きものは歴史的な存在なのです。ヒトがヒトになり、アリがアリとなるまでにどんな過程があったのかを知らなければなりません。以前は、それを知るには化石を調べるしか方法がなく、情報も少なかったのですが、現在は、ゲノムという切り口で、現存の生物の研究から歴史を見ることができます。ゲノムには各々の生物の歴史が刻まれているのです。例えば、私が今持っているゲノムは、両親からもらったものです。ではその両親はというと、そのまた両親からというようにずっとさかのぼるわけです。現存の生命の中にあるゲノムが歴史そのものです。しかも、生命の起源以来約40億年の歴史が入っているので、ゲノムを通して歴史を見て行くことができるのです。 生命の歴史を読み解くことは、私たちが調べて読み解くということもありますが、生きものが生きていること自体、その歴史を読み解きながら暮らしているのです。ですから、生きものたちをよく見つめることは、彼らが読み解いてきた物語を聞かせてもらっていることでもあります。

|

|

現存の生きものは、どんな構造でどんな働きなの?という視点ではなく、どうして今のようになったのか?という見方をすると、少なくとも地球上に生命体が誕生した約40億年前にさかのぼります。今の生きものの共通の祖先は地球の海の中で誕生したと思われます。その海がある地球はどのように生まれたのか?という疑問が自ずとわいてきます。地球はどうして?となると、宇宙に眼が向きます。

現存の生きものは、どんな構造でどんな働きなの?という視点ではなく、どうして今のようになったのか?という見方をすると、少なくとも地球上に生命体が誕生した約40億年前にさかのぼります。今の生きものの共通の祖先は地球の海の中で誕生したと思われます。その海がある地球はどのように生まれたのか?という疑問が自ずとわいてきます。地球はどうして?となると、宇宙に眼が向きます。