スペースシャトルの事故などで国際宇宙ステーションの建設が遅れ、時間がかかりすぎているのが最大の問題です。アメリカは2004年、新しい宇宙政策を発表し、国際宇宙ステーションへの取り組み方を変更することになりました。大きく変わった点は、スペースシャトルに依存しないということです。完成は2010年ですが、スペースシャトルの打ち上げ回数を28回から18回に削減し、代替機も使って宇宙ステーションを完成させようというのです。

その代替機の最たるものがロシアのロケットなのですが、NASAは、米国の民間企業に補給関係のロケット打ち上げを委託することも考えています。これは、宇宙ステーションを完成はさせるが、その手段を変えようというもので、日本やヨーロッパに関しては特に方針変更はないと考えていただければと思います。

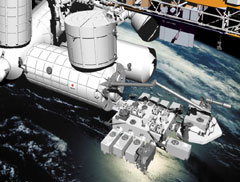

日本の実験棟「きぼう」は、2007年から2008年にかけて打ち上げる予定で、われわれもその準備に取りかかっています。「きぼう」は日本人の宇宙飛行士が一緒に飛んで組み立てて、かつ、長期滞在も行わなければなりませんから、まずはそのための準備が必要です。そして、そこで行う実験の準備も進めなければなりません。宇宙飛行士は宇宙へ行くだけでなく、科学者が期待した実験をうまく遂行することに意義があるのです。

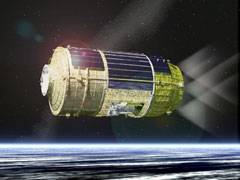

また、日本は2009年頃の完成を目指して、HTV(H-II Transfer Vehicle)という補給船を開発中です。日本の実験棟を打ち上げた後の補給は、自力で行うことになっていますが、スペースシャトルの打ち上げ回数が削減されるという理由から、日本のHTVをアメリカが使うことになるかもしれません。国際宇宙ステーションが完成すると、常時6名が滞在し、実験を行いますから、食料品や飲み物、酸素などの補給が重要になってきます。ですから、日本の補給船の開発を確実に進めていきたいと思っています。 |

日本実験棟「きぼう」

宇宙ステーション補給機「HTV」

|