「はやぶさ」は驚くべき成功を収めたと思います。新しい挑戦をし、それをやり遂げました。この成功で日本は宇宙探査をリードする国として、世界に認められる存在となったと思います。

「はやぶさ」は、人間と探査機が見事に融合した素晴らしい例です。宇宙船の問題、着陸時の問題、通信の途絶、そして復活。劇的なミッションでした。この「はやぶさ」の冒険を世界が目撃することになったわけですが、日本でも話題になったようですね。このミッションが織り成したドラマと、そこから得られつつある結果に、国民が興奮しているという印象を受けました。同様に、アメリカの国民が火星探査ローバーに、そしてヨーロッパの国民が土星探査機「カッシーニ・ホイヘンス」に興奮したように、このようなミッションは地上にいる人々が、宇宙にいる探査機を駆使して行う「冒険」だと思います。無人の宇宙探査も、有人宇宙飛行に負けず劣らず興奮すべきものだと言えるでしょう。

「はやぶさ」は、宇宙科学ミッションが自分たちの感性や経験、そして教育に対してどんな役割を果たすのかを、日本の方たちが考えるきっかけになったと思います。私はこのようなプログラムが、日本の将来にとって有益な結果に繋がっていくものだと確信しています。

Q.アメリカでは、「スターダスト」が彗星のサンプルを採取して地球に持ち帰りましたが、「はやぶさ」についてはまだ未確定です。この2つの探査機を比べてどう思われますか?

どちらがどうということではなく、「スターダスト」と「はやぶさ」は、複数の国が、複数のミッションを行う理由とその利点がどこにあるのかを示す良い例です。例えば、望遠鏡で宇宙観測をする場合でも、1人の天文学者が1台の望遠鏡だけでは満足できず、世界中に設置した望遠鏡で、たくさんの天文学者が参加して行います。

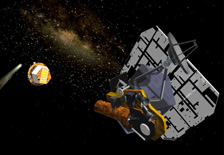

探査というのは、さまざまな専門分野、文化、活動を結集して行うものです。「スターダスト」は彗星の粒子を地球に持ち帰りましたが、その一方で「ディープインパクト」が彗星に銅の球体を打ち込み、その衝撃で飛散した粒子を採取するという偉業を達成しています。そして「はやぶさ」は、小惑星の詳細な観測に成功しました。このように各々の探査機が得た情報が組み合せることによって、全体像が見えてくるのだと思います。その様子はまるでジグソーパズルを作るかのようで、「はやぶさ」「スターダスト」「ディープインパクト」、ヨーロッパの「ロゼッタ」といった探査機が、太陽系の小天体(小惑星や彗星)を理解するために必要なパズルのピースを集めてくれているのだと思います。

Q.日本の探査機は1つのミッションに多くのことを盛り込みすぎると言われることがありますが、それについてどう思われますか?

宇宙探査は高価なものですから、バランスが必要です。低コストと言われるものでさえ、何億ドルという金額がかかります。高額で、しかもリスクが大きいのです。ですから目標を切り詰めて規模を小さくすると、ミッションの頻度が低いため、多くのことを達成するのが難しくなってしまいます。同時に、ミッションの規模を大きくしすぎると、高すぎて実現困難になります。そのため常にバランスを取る必要があるのです。「はやぶさ」ではそのバランスが巧みに取れて、うまく機能していたように思います。 |

小惑星探査機「はやぶさ」

NASAの彗星探査機「スターダスト」

NASAの彗星探査機「ディープインパクト」 |