Q. 現在、中須賀研究室ではどのような研究をされているのでしょうか?

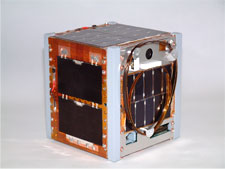

2003年に打ち上げた超小型衛星1号機

「XI-IV」(提供:東京大学中須賀研究室)

ふろしき衛星 (提供:東京大学中須賀研究室) |

大きく分けて2つの柱で研究を行っています。1つは、将来の新しい宇宙システムの研究です。これまでの衛星や宇宙システムと異なるタイプの、非常に小さな宇宙構造物、あるいは、大きな宇宙構造物の研究開発を行っています。例えば、これまでの衛星とは比べ物にならないほど小さな衛星、超小型衛星です。小型衛星と超小型衛星の区別ですが、一般的にいう小型衛星は500kg以下ですが、実際には50kgサイズのものが多く打ち上げられています。超小型衛星というのは10kg以下、軽いものですと1kgぐらいしかない大きさです。この超小型衛星は、これまでにない新しい宇宙システムです。これを使って何ができるのかを考え、それを実現するためにはどのような技術課題があり、その課題をどう解決すればよいかを検討しています。

一方、大きい宇宙構造物では「ふろしき衛星」を研究しています。例えば宇宙で巨大膜を広げる場合、最初は膜をたたんでおいて、膜の四隅に張り付けた衛星が膜を広げるというコンセプトです。用途としては、超大型太陽発電衛星や巨大通信アンテナ、発熱が高い衛星の放熱板、宇宙デブリの回収など多くの目的に利用できると考えています。

2つ目の柱は、宇宙のシステムを知能化していく研究です。人工知能や情報処理技術を活用することによって、衛星あるいはロボットが賢くなることを検討しています。例えば、人工衛星が飛びながら、周りの状況を見て自分の動きを自ら決めていく。これを学習といいますが、その学習を活かすことによって、人間が想像しないような緊急事態が起こっても、衛星が自分で解決策を考えられるほどの知能を持たせたいと考えています。この機能は、既に、惑星探査機のローバーなどに一部搭載され始めていますが、それをさらに拡大し、地上から指令を出さなくても衛星が自分でやるべきことを考え、故障しても自分で修理するというシステムを開発したいと思います。

Q. これまでの超小型衛星プロジェクトの主な成果を教えて下さい。

ロシアのプレセツク宇宙基地にて、超小型衛星「XI-IV」の打ち上げ(2003年6月)(提供:東京大学中須賀研究室)

「XI」が撮影した画像 (提供:東京大学中須賀研究室)

2005年に打ち上げた超小型衛星2号機

「XI-V」(提供:東京大学中須賀研究室) |

「CubeSat XI(キューブサット・サイ)」という、10cm立方、重量1kgの衛星を製作し、2003年と05年に1機ずつ計2機の打ち上げに成功しました。ロシアで打ち上げましたが、スーツケースに入れて持っていったほど非常に小さな衛星です。この衛星の目的は、宇宙で実際に動くかなど、衛星の基本的技術の実証を行うことでしたが、カメラを搭載して撮影した画像を地上に送るという実験も行いました。

2003年に打ち上げた1号機は、3年経った今も動いています。当初は2ヶ月位動けばよいかなと思っていましたが、なんと3年以上も生きています。開発費用が限られているため、私たちの衛星は秋葉原で売られている部品を使っていますが、市販品でも、設計や製造の仕方がきちんとしていれば宇宙で通用するんだということを実証しました。これは非常に大きな成果だったと思います。

また画像に関しては、携帯電話のカメラのような小さいカメラを搭載し、4〜5日に1枚ずつ撮った画像が地上に届きます。これが3年間続いていますから、すでに数百枚の写真を取得しています。学生の発案で、この画像を携帯電話やPC のメールアドレスを登録してくれた人に無料で配信していますが、これは皆さんにとても喜んでいただいています。一般の方にも宇宙に親しんでもらおうということではじめました。現在約2000人の登録者の方にメッセージと共に画像を送り、皆さんからも「頑張れよ」と励ましのメールをいただくこともあります。これも1つの成果だと思います。(さいめーるステーション)

2号機は2005年に打ち上げられましたが、大きさやハードウェアは1号機とほぼ同じです。ただ、1号機を運用する中で、こうやっておけば良かったという点がたくさん出てきたため、中のソフトウェアは大部分変更しました。また、カメラの分解能を少し高めたのに加え、JAXAの新型太陽電池の軌道上での実証実験も行っています。どれだけの時間、太陽電池が劣化しないで軌道上で動くかを確認する実験ですが、これまでとても良い成果が出ています。

JAXA や宇宙メーカーでは新しい技術がどんどん開発されていますが、それが実際に宇宙で使えるかどうかを実証することが重要です。しかし従来の大型衛星で実験をしようとしても、打ち上げまで何年も待たなければならず、なかなかチャンスが来ません。しかし、私たちの衛星を使用すれば、1〜2年という短いサイクルで実験ができます。成果というのは、待てば待つほど古くなってしまいますから、やはり賞味期限があるわけです。新しい技術ができたらすぐに実験して、どういう成果が出たかを世界に配信していくことが大切です。ですから、そのためのツールとして、これからも私たちの衛星を使っていただきたいと思います。

|