Q.アメリカは新宇宙政策を発表しましたが、これについてはどう思われますか?

ブッシュ大統領就任以来、リモートセンシング、宇宙輸送、測位・航法およびタイミング(PNT:Position,Navigation&Timing)などに関する新しい宇宙政策が発表されています。中でも一番注目を集め、個人的に一番嬉しかったのは、2004年1月に発表された、有人およびロボットによる太陽系と太陽系外探査をNASAの最重要課題にするという政策です。アポロ時代のように再び地球軌道外へ出発するのです。フロンティア拡張のため月へ、さらにはもっと遠くへ人類を送り出すという決断は、国家の宇宙機関として正しいと思います。2006年10月に発表されたアメリカの宇宙政策に関する発言は、ブッシュ政権らしいというか、「好戦的である」と国際社会からは懸念の声もあり、注目を集めました。一方で、優良な有人宇宙活動をするための訓練、国内宇宙産業の強化、また電波干渉やスペースデブリ(宇宙のごみ)の問題に言及するなど、ポジティブな面も沢山ありました。宇宙の軍事利用計画に関するネガティブな点にかなりの注目が集まりましたが、それは新政策の中心的な部分ではなく、大きな誤解があると思います。

Q.アメリカは、スペースシャトルに代わる有人宇宙船をアポロ時代と似た円錐形のロケット型にしていますが、これは正しい選択なのでしょうか?

NASAの次世代ロケット「アレス 1」

(提供:NASA)

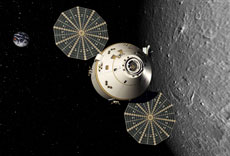

NASAの次世代宇宙船「オリオン」

(提供:NASA)

月面で活動する宇宙飛行士と月面移動車

(提供:NASA)

NASAの次世代月着陸船

(提供:NASA)

コロンビア事故調査委員会からの提言事項の1つに、宇宙への物資と人間の運搬システムを別にするというのがありました。これをもとに現在アメリカでは、「オリオン」と名付けられた新システムの宇宙船開発が進んでいます。打ち上げロケットは「アレス」です。オリオンはアポロのようにカプセル型なので旧型デザインに見えるかも知れませんが、3人乗りのアポロより格段に大きく、国際宇宙ステーションへは6人、月には4人の人間を輸送することができます。オリオンはロケット先端に取り付けられますが、カプセル型の形状のため、その一部がロケットに脱落し衝突する心配はありません。スペースシャトルには搭載されなかった、緊急脱出装置も設置されます。NASAは新型宇宙船の安全性について、スペースシャトルの100倍あると判断しています。宇宙へ人間を送り出す場合、クルーの安全確保が一番大事です。スペースシャトルと同じ機能はありませんが、安全性が最重要課題の今、オリオンはクルーの安全性を第一に開発されています。

Q.なぜ、アメリカは再び月に戻ろうとしているのでしょうか?アメリカや世界にとって意味があるのでしょうか?

月へ戻る理由は、月が地球から一番近いからだと思います。地球から少し離れたところにある島といった感じで、3日もあれば到着します。アポロ計画の時代、1969年から1972年にかけてアメリカは月へ6回行きましたが、月の赤道、しかも地球に常に面している部分だけでした。月面の85%から90%は未踏です。つまり、月にはまだまだ多くの探査場所が残されています。極地のいずれか、おそらく月の南極は、科学的にも非常に興味深い場所で、今後の宇宙探査に利用できるかもれしない資源開発が期待されています。研究対象としてはもちろんのこと、経済活動の場としても月には魅力があるというのが月へ戻る理由です。

アメリカのポリシーは、自国のシステムを使って月へ行くことですが、月到着後は宇宙機関のある国だけに限らず、宇宙活動に携わっていない国々も招いて一緒に月探査や開発に取り組みたいと考えています。一方、日本は宇宙探査の主要テーマの1つに月探査を挙げています。いま世界では、月へ行って何をするのか、それが今後の宇宙計画にどんな方向性を与えるのか、また有人火星探査にも応用できるのか盛んに討論されています。月への再出発を決めたことによって、非常に面白い長期構想が描かれ始めました。

Q.月での経済的活動とは何ですか?

月活動の経済価値について2つの意見があります。まず、私は少し極端だと思いますが、月のヘリウム3の利用です。月にはヘリウム3と呼ばれるヘリウムの同位元素があると信じられています。ヘリウム3は、太陽で起きている核融合反応による副産物で、それが月の土壌に埋っているのです。ヘリウム3は、核融合の材料として有望なものの1つです。もしヘリウム3を使ったクリーンな核融合エネルギーを産出するシステムが開発可能なら、地球の何世紀分ものエネルギー燃料として利用できるかもしれません。

もう1つの意見はもう少し現実的かと思います。氷の中にも含まれているかもしれませんが、月の土壌はかなりの酸素と水素を含んでいます。特に月の土壌から酸素を抽出できたらロケットの燃料に使用でき、宇宙探査で最も費用が掛かるものの1つである地球からの燃料運搬コストを削減できます。別の場所でより安く燃料が調達できたら、経済的見地からも非常に有益です。

以上が基本的な2つの意見ですが、さらにもう1つ考えられているのは、月土壌を利用してソーラーパネルを作り、それで受けた太陽エネルギーをビームで地球に送り、ソーラーパワーとして活用する試みです。これら全ての案は実際に行って試してみないと分かりませんので、これも月へ行く理由です。

Q.今後の月探査について、日本も含めてどのような国際協力をすべきでしょうか?

アメリカは2つの点を明確に示しています。まず、アメリカ独自でロケットや宇宙船、着陸船などの輸送システムを構築して月へ行くこと。そして、輸送システムに関しては国際協力を求めないことです。ですから日本やヨーロッパは、他国、例えばロシアと協力して輸送システムを共同開発したらいいのではないでしょうか。そうすると輸送システムが2つできることになるので、良いアイデアだと思います。

月到着後は、月探査活動の開発に深く関与しているJAXAを含め、世界の13宇宙機関と作業に取り組む予定です。どんな装置が必要で、どの国が何を担当するのかを決める必要があります。今から15年、20年後には世界の国々、世界の宇宙機関が集まって一緒に月探査に取り組んでいることでしょう。

| 1 2 3 4 5 |