Q. 今年から日本人初の国際宇宙ステーション(ISS)での長期滞在がはじまりますが、日本の宇宙開発にとって、どのような意味を持ちますか?また、ISSは国民生活にどう還元されるのでしょうか?

「きぼう」運用管制室

「きぼう」運用管制室

今年の2月から約3ヶ月間、日本人として初めて若田光一宇宙飛行士が長期滞在する予定です。また、年末から野口聡一宇宙飛行士が約6ヶ月間、2011年には古川聡宇宙飛行士も長期滞在を予定しています。山崎直子宇宙飛行士のISSのミッションも決まりました。

私たちと同じ日本人が宇宙に滞在するということで、国民の皆さんにも宇宙での生活が実感としてわいてくるのではないでしょうか。日本人が長期滞在することによって、日本人の手で、日本人のための実験ができるということに、大きな意味があると思います。宇宙に長期滞在することによって、身体がどのような影響を受けるかを調べるため、日本人による医学的臨床も行われます。「きぼう」日本実験棟ができ、そこに日本人が滞在することによって、日本の科学実験を積極的に行える環境ができたことは大きな意義がありますが、それと同時に、筑波宇宙センターでの運用を24時間体制で行うことで、有人宇宙施設の運用管制技術を習得することもできます。

また、「きぼう」での宇宙実験の成果も非常に楽しみです。実験テーマは公募によって決められ、すでにマランゴニ対流実験や氷結晶成長実験などが行われています。その他にもタンパク質の結晶生成実験や細胞培養実験、植物の成長を調べる実験などさまざまな宇宙実験が予定されており、これらの実験によって得られた知見が、将来的に製薬や医療、産業分野などの発展に貢献し、国民の生活に還元できると思います。

さらに「きぼう」日本実験棟では、科学実験の他にも、教育イベントや、水の玉を用いた造形実験、水中に墨を流して絵を描くといった文化芸術活動も行われています。これらの活動は、人間の感性を豊かにする新しい試みとして、将来の発展が期待されています。

関連リンク:宇宙ステーション・きぼう広報・情報センター

「きぼう」運用管制室

「きぼう」運用管制室

今年の2月から約3ヶ月間、日本人として初めて若田光一宇宙飛行士が長期滞在する予定です。また、年末から野口聡一宇宙飛行士が約6ヶ月間、2011年には古川聡宇宙飛行士も長期滞在を予定しています。山崎直子宇宙飛行士のISSのミッションも決まりました。

私たちと同じ日本人が宇宙に滞在するということで、国民の皆さんにも宇宙での生活が実感としてわいてくるのではないでしょうか。日本人が長期滞在することによって、日本人の手で、日本人のための実験ができるということに、大きな意味があると思います。宇宙に長期滞在することによって、身体がどのような影響を受けるかを調べるため、日本人による医学的臨床も行われます。「きぼう」日本実験棟ができ、そこに日本人が滞在することによって、日本の科学実験を積極的に行える環境ができたことは大きな意義がありますが、それと同時に、筑波宇宙センターでの運用を24時間体制で行うことで、有人宇宙施設の運用管制技術を習得することもできます。

また、「きぼう」での宇宙実験の成果も非常に楽しみです。実験テーマは公募によって決められ、すでにマランゴニ対流実験や氷結晶成長実験などが行われています。その他にもタンパク質の結晶生成実験や細胞培養実験、植物の成長を調べる実験などさまざまな宇宙実験が予定されており、これらの実験によって得られた知見が、将来的に製薬や医療、産業分野などの発展に貢献し、国民の生活に還元できると思います。

さらに「きぼう」日本実験棟では、科学実験の他にも、教育イベントや、水の玉を用いた造形実験、水中に墨を流して絵を描くといった文化芸術活動も行われています。これらの活動は、人間の感性を豊かにする新しい試みとして、将来の発展が期待されています。

関連リンク:宇宙ステーション・きぼう広報・情報センター

Q. 2009年度には、官民共同開発の新大型ロケットH-IIBの打ち上げがあります。日本の宇宙輸送の将来はどうなるのでしょうか?

H-IIBロケット

H-IIBロケットは、現在の基幹ロケットH-IIAを発展させたロケットです。H-IIAの第1段エンジンを2基並列して推力を向上させ、低軌道への打ち上げ能力が約16トンもあります。H-IIBの当面の目的は、国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送を行うHTV(宇宙ステーション補給機)の打ち上げですが、将来的には、有人宇宙船や月・惑星探査など新しい輸送ミッションに活用したり、ロケットの信頼性をさらに高めることにより、宇宙へ行って地球に戻ってくる有人往還機の開発にもつなげられるのではと期待しています。

また、多様な衛星打ち上げ需要に効率的に対応するために、大中小のロケットを備えるべきだと思います。そのための大型ロケットはH-IIAとH-IIBがあり、中型はGXロケット、小型は次期固体ロケットを考えています。GXロケットについては、液体天然ガスを使った新しいLNGエンジンの開発を行い、今年から実機型のエンジンを使った実験を行う予定です。また、次期固体ロケットについても研究を進めており、主に科学衛星の打ち上げに貢献したいと思います。これらの研究開発を着実に進め、衛星の大きさに応じて最適なロケットを選択できるような、宇宙輸送システムの充実を図っていきたいと思います。

関連リンク:H-IIBロケット(新大型ロケット)

H-IIBロケット

H-IIBロケットは、現在の基幹ロケットH-IIAを発展させたロケットです。H-IIAの第1段エンジンを2基並列して推力を向上させ、低軌道への打ち上げ能力が約16トンもあります。H-IIBの当面の目的は、国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送を行うHTV(宇宙ステーション補給機)の打ち上げですが、将来的には、有人宇宙船や月・惑星探査など新しい輸送ミッションに活用したり、ロケットの信頼性をさらに高めることにより、宇宙へ行って地球に戻ってくる有人往還機の開発にもつなげられるのではと期待しています。

また、多様な衛星打ち上げ需要に効率的に対応するために、大中小のロケットを備えるべきだと思います。そのための大型ロケットはH-IIAとH-IIBがあり、中型はGXロケット、小型は次期固体ロケットを考えています。GXロケットについては、液体天然ガスを使った新しいLNGエンジンの開発を行い、今年から実機型のエンジンを使った実験を行う予定です。また、次期固体ロケットについても研究を進めており、主に科学衛星の打ち上げに貢献したいと思います。これらの研究開発を着実に進め、衛星の大きさに応じて最適なロケットを選択できるような、宇宙輸送システムの充実を図っていきたいと思います。

関連リンク:H-IIBロケット(新大型ロケット)

Q. HTV(宇宙ステーション補給機)は、2010年のスペースシャトル退役後、国際宇宙ステーション(ISS)への輸送手段としてどのように期待されているのでしょうか? NASAも含めて、海外の宇宙機関からどのような関心を持たれていますか?

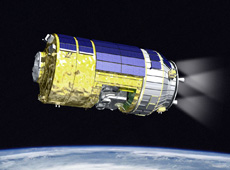

HTV(宇宙ステーション補給機)

HTV(宇宙ステーション補給機)

HTVは2009年度にまず実証機を打ち上げて、その後は毎年平均1機を打ち上げる予定です。現在、ISSへの物資輸送は、ロシアのプログレスとヨーロッパのATVによって行われており、これにHTVが加わります。ISSとドッキングする部分のハッチは、ATVがロシアの規格と同じで直径約0.8mの円形であるのに対して、HTVのハッチは1.2m四方のほぼ四角い形をしていますので、大きな実験装置も運ぶことができます。また、ISSの船外実験装置など、船外で使用する機器はHTVでしか運べません。そういう意味で、スペースシャトルが退役した後の物資の輸送手段として、HTVが世界各国から大いに注目されています。

ただ唯一の問題は、プログレスやATVも同じですが、宇宙で実験したサンプルの回収ができないということです。ですから、将来的にはHTVを改良して、ISSのサンプル回収できるよう改良することも検討していきたいです。また、HTVは有人宇宙施設でもありますので、これをうまく改良すれば、有人宇宙船にできるかもしれません。こういった可能性を追求していくことが、将来の日本の輸送技術の発展につながると思います。

関連リンク:HTV(宇宙ステーション補給機)

Q. この他で、今年、理事長が注目しているプロジェクト、力を入れていきたいことなどありますか?

準天頂衛星

宇宙利用の分野では、準天頂衛星の初号機の開発が佳境に入ってきました。準天頂衛星システムは日本独自の技術でカーナビなどにも使える、高精度の測位情報を提供します。できるだけ早く初号機の打ち上げを行い、技術実証したいと思います。地球観測衛星では、今年打ち上げ予定の「いぶき」以降も、地球規模で水循環や気候変動を観測する「GCOM」や降雨観測を行う「GPM」、雲や大気中の微粒子を観測する「EarthCARE」の開発を行っています。着実に開発を進め、地球の環境対策に貢献したいと思います。

また、将来に向けて、超低高度衛星の検討をしています。これは、高度180kmから200kmくらいの低軌道を飛ぶ衛星で、地球の近くにいるため、地表や気象観測の精度が上がるという利点があります。しかし地球に近いと、わずかながら大気の抵抗があり、衛星は推力を失って落下します。低軌道でも衛星の高度が維持できるような姿勢制御などの検討を行っています。

X線天文衛星「ASTRO-H」

科学衛星の分野では、電波天文衛星「ASTRO-G」の開発が進められています。またX線天文衛星「ASTRO-H」の研究を進めます。X線天文学、電波天文学は日本が得意とするところで、世界からも注目されていますので、研究開発が順調に進むことを期待しています。

X線天文衛星「ASTRO-H」

科学衛星の分野では、電波天文衛星「ASTRO-G」の開発が進められています。またX線天文衛星「ASTRO-H」の研究を進めます。X線天文学、電波天文学は日本が得意とするところで、世界からも注目されていますので、研究開発が順調に進むことを期待しています。

惑星探査関係では、金星探査機「PLANET-C」が来年の打ち上げをひかえ、今年は様々な試験を行っていきます。また、2014年に打ち上げ予定のヨーロッパとの共同ミッション、水星探査機「BepiColombo(ベピコロンボ)」の開発も行われています。さらに来年には、小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還する予定です。「はやぶさ」は満身創痍の状態ではありますが、地球に帰るべく、宇宙空間で頑張っています。運用に携わっている人たちも全力を尽くしていますので、その努力が報われるよう、「はやぶさ」の動向にも注目しています。

準天頂衛星

宇宙利用の分野では、準天頂衛星の初号機の開発が佳境に入ってきました。準天頂衛星システムは日本独自の技術でカーナビなどにも使える、高精度の測位情報を提供します。できるだけ早く初号機の打ち上げを行い、技術実証したいと思います。地球観測衛星では、今年打ち上げ予定の「いぶき」以降も、地球規模で水循環や気候変動を観測する「GCOM」や降雨観測を行う「GPM」、雲や大気中の微粒子を観測する「EarthCARE」の開発を行っています。着実に開発を進め、地球の環境対策に貢献したいと思います。

また、将来に向けて、超低高度衛星の検討をしています。これは、高度180kmから200kmくらいの低軌道を飛ぶ衛星で、地球の近くにいるため、地表や気象観測の精度が上がるという利点があります。しかし地球に近いと、わずかながら大気の抵抗があり、衛星は推力を失って落下します。低軌道でも衛星の高度が維持できるような姿勢制御などの検討を行っています。

X線天文衛星「ASTRO-H」

X線天文衛星「ASTRO-H」

惑星探査関係では、金星探査機「PLANET-C」が来年の打ち上げをひかえ、今年は様々な試験を行っていきます。また、2014年に打ち上げ予定のヨーロッパとの共同ミッション、水星探査機「BepiColombo(ベピコロンボ)」の開発も行われています。さらに来年には、小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還する予定です。「はやぶさ」は満身創痍の状態ではありますが、地球に帰るべく、宇宙空間で頑張っています。運用に携わっている人たちも全力を尽くしていますので、その努力が報われるよう、「はやぶさ」の動向にも注目しています。