Q. 今後のJAXAの月・惑星探査についての考えをお聞かせてください。

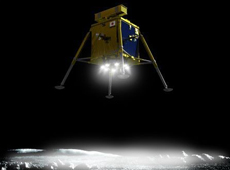

JAXAが検討する月面への着陸を目的としたミッション

月惑星探査にも力を入れるために、2年ほど前に月・惑星探査プログラムグループをつくりました。昨年6月に月周回衛星「かぐや」の運用を終え、次の狙いとしては、月面への着陸を目的としたミッションを検討しています。また、「はやぶさ」に続く小惑星探査ミッションとして「はやぶさ2」も検討しています。水星探査については「ベピコロンボ」計画を欧州宇宙機関(ESA)と共同で開発を進めています。

2008年に宇宙基本法ができてから、日本も国として宇宙計画を考えようという動きになりました。昨年には政府に「月探査に関する懇談会」ができ、現在、当面の日本の月探査について議論されています。今後、国の方針が決定され、日本の月探査の将来計画が明確になることを期待しています。

| 関連リンク: | 月・惑星探査プログラムグループ |

Q. JAXAの地球環境問題への取り組みについて教えていただけますか?

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

主に3つの取り組みがあります。まずは、人工衛星を活用した環境問題への対応です。昨年1月に打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」については、観測データの一般提供も始まり、それらのデータをもとに、世界の科学者が温暖化への影響を研究してくれると思います。温室効果をつくりだす二酸化炭素やメタンガスなどの濃度分布を地球規模で調べる衛星は、今のところ「いぶき」しかありませんので、地球環境問題における重要な役割を果たすと思います。

地球温暖化を解明するためには世界規模の取り組みが必要です。地球環境サミットなどの国際的な議論の中で、日本は水循環や気候変動に対する取り組みを優先して行うことになり、そのための地球観測衛星の開発を進めています。まずは、地球の水循環の変動を観測する「GCOM-W」と、気候変動を観測する「GCOM-C」で、「GCOM-W」は2011年度に打ち上げる予定です。一方、全球降水観測計画「GPM」は、地球全体の降雨や降雪など、降水状況を調べるための衛星で、NASAと協力して開発しています。また、「EarthCARE」は雲や大気中のほこりや塵(エアロゾル)を観測する衛星で、こちらはESAとの共同ミッションです。

2つ目の取り組みは、環境に適応した航空機の研究開発です。現在、ジェット機の排気ガスによる大気汚染が問題になっていますが、その二酸化炭素、二酸化窒素の排出量を減らすためのクリーンエンジンを開発しています。このほかに、航空機における機体騒音の低減や燃費向上の研究、ソニックブームの影響が低減された静粛超音速機の研究も行っており、これらは環境に適応した次世代の航空機の開発に貢献できると思います。

3つ目は事業体としての取り組みになりますが、JAXAは、2001年と比較して、2012年までに温室効果ガスの排出量を8%削減するという目標を立てて、削減努力をしています。例えば、節電や使用する紙の量の削減、ほかにも事業所単位でISO14001(環境マネジメントシステム)を取得したりしています。これら私たちの環境問題への取り組みは、毎年「ECOレポート」として報告しています。これからもJAXAは地球温暖化を防止するために役立つ活動を続けていきます。

| 関連リンク: | 環境憲章・ECO レポート |

| 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」 | |

| 航空プログラムグループ |

Q. 日本の産業界のために、JAXAが取り組んでいること何でしょうか?

「JAXA COSMODE PROJECT」のロゴマーク

2008年に施行された宇宙基本法にも、宇宙産業の振興がうたわれていますが、JAXAではこの点に力を入れるため、昨年、産業連携センターの体制を確立しました。産業連携センターでは宇宙航空技術を民間に移管するための様々な取り組みを行っています。

1つ目は、JAXAがこれまで蓄積してきた技術を、民間企業に広く利用していただく「知的財産利用プログラム」です。H-IIAロケットの打ち上げ輸送サービスついては3年前に民間企業に移管しましたが、今後はほかのロケット技術についても移管し、ロケット産業が日本で確立されることを期待します。次に、衛星産業も強化しなければなりません。特に、衛星共通の基本システム(共通バス)や、大型アンテナ、センサーといった技術の研究開発はJAXAが中心となって行い、さらに、部品産業についても、日本の強い部分を伸ばし、海外にも輸出できるよう、共同開発を進めています。

2つ目は、JAXAが保有する最先端の施設や設備を民間の方に利用していただく取り組みです。民間企業や大学などでは大型の試験施設をなかなか整備できないと思いますので、それらを外部の方にも公開しています。

3つ目は、宇宙をテーマにした新しいビジネスを発展させる「宇宙オープンラボ」です。宇宙技術をできるだけ民生品に活用できないか、あるいは、民生技術を宇宙に反映できないかを、民間の方と共同研究しています。宇宙オープンラボの活動は2004年から始めており、これまでに多くの企業や大学などが参加しました。その中から新しい知恵が出て、民生に使える商品も数多く出ています。今後も、宇宙産業の裾野を広げることだけに特化せず、広く民生用の分野にも貢献していきます。

4つ目は、宇宙ブランドを一般の方にも知っていただく取り組みです。知的財産利用プログラムや宇宙オープンラボによって生まれた新しい商品やサービスについて、「JAXA COSMODE PROJECT」のロゴマークを付与しています。このロゴマークが付いた商品がさらに増えてくれば、一般の方が宇宙をより身近に感じ、民間企業が宇宙技術を利用する機会がさらに増えてくれるのではと思います。

5つ目は、H-IIAロケットに相乗りする小型副衛星の公募です。ロケットの打ち上げ能力に余裕があれば一緒に打ち上げることが可能なので、大学や研究機関等が製作した人工衛星の打ち上げ機会を提供しています。今年の金星探査機「あかつき」の打ち上げで、相乗り衛星の募集は2回目でしたが、これからも続けていきます。

航空の分野でも、JAXAの実験用航空機などを活用することで、国土交通省や運航会社と一緒になって、将来大幅な増加が見込まれる航空輸送量に対応する、安全で効率的な新しい航空機の運航・管制方法について、研究開発を行っていくことになっています。

このようにJAXAは日本の宇宙航空産業の発展に力を入れていますが、大学と連携して、新しい技術の研究開発や人材育成をしようという取り組みも行っています。JAXAはこれまでに8大学と連携協力協定を締結してきましたが、今年はさらに大学との連携を進めていきます。

| 関連リンク: | 産業連携センター |

| 大学等連携推進室 | |

| 航空プログラムグループ |