ファイルサイズ:18.4MB

フォーマット:MPEG |

|

Q.台長ご自身が将来に向けて期待なさっていることは何ですか?

それはいろいろあります。私は年に20回以上一般の方々に講演をしていますが、最近は宇宙の生命の話をすることが多いのです。

20〜30年前には、天文学者が宇宙の生命の可能性を議論したりすると、研究者仲間では後指をさされたりしたものでした。出来もしない夢物語を研究者が語るものではないと言われたものですが、最近はすいぶん変わりました。

さっき申し上げたように、宇宙には太陽以外にも無数の恒星があり、その恒星の周りを回っている惑星もまた数え切れないほどあるということが、はっきりしています。ただそのような太陽系以外の惑星の光を実際にとらえて分析することは、まだ出来ていません。その中に、地球のように大陸や海があって生き物がいるかもしれない惑星を見つけるには、あと20年くらいはかかるだろうと思います。しかし、20年後にそういった惑星を見つけるためにどうすれば良いかという研究は、既にいろいろ行われています。技術的にはもうかなり見通しがあるんです。たぶん多くの生命がいる可能性が高いという地球のような惑星を見つけることは、20年で可能になるでしょう。もしそうなったら、20年後の技術を動員して、さらに大きな望遠鏡を作りたくはならないでしょうか?

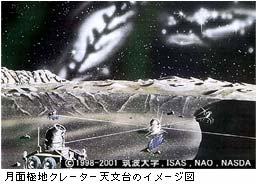

私は、月の上に大きな天文台を作ることを提案しています。月の裏側は電波観測には良いのですが、私は月の南極に天文台を作ってはどうかと考えています。月の南極近くにはクレーターがあり、その窪みの底には太陽の光が永久に差しません。地球は自転軸が23度傾いて太陽の周りを回っているため夏と冬がありますが、月はほぼ直立して回っています。例えば、南極にどんぶりがあるとすると、どんぶりの淵に遮られて、底には太陽の光が届きません。予想では、月面極地クレーターの底は常時摂氏マイナス200度の世界で、太陽の熱も地球からの放射もない。空気もなく、地震もほとんどない、非常に静かな世界です。そこに大きな望遠鏡をたくさん作ってレーザーで結ぶのが、私の夢です。 私は、月の上に大きな天文台を作ることを提案しています。月の裏側は電波観測には良いのですが、私は月の南極に天文台を作ってはどうかと考えています。月の南極近くにはクレーターがあり、その窪みの底には太陽の光が永久に差しません。地球は自転軸が23度傾いて太陽の周りを回っているため夏と冬がありますが、月はほぼ直立して回っています。例えば、南極にどんぶりがあるとすると、どんぶりの淵に遮られて、底には太陽の光が届きません。予想では、月面極地クレーターの底は常時摂氏マイナス200度の世界で、太陽の熱も地球からの放射もない。空気もなく、地震もほとんどない、非常に静かな世界です。そこに大きな望遠鏡をたくさん作ってレーザーで結ぶのが、私の夢です。

太陽の熱は非常に強力で、望遠鏡がゆがんだり膨張したりするため観測には邪魔です。また地球も電波や赤外線などのノイズをたくさん出しているので観測には邪魔です。しかし、クレーターの底は非常に静かな広大な平原で、そこにたくさんの望遠鏡を展開してレーザーで結ぶと何が出来るかというと、それこそ他の恒星の周りを回っている地球のような惑星の表面の地図が描ける。海があって大陸があり、大陸にもし緑色の斑点が見えたらそれはアマゾンの大森林かもしれません。そして、そのアマゾンの大森林の光だけを取り出し、それを分光器にかけると、植物特有のスペクトルが出るかもしれません。そういうことが、50年後には出来る可能性があると思います。

そういうわけで、私はよく高校生や中学生に、君たちが生きている間に、あの星に生き物がいるとはっきり言えるようになるほど科学・天文学が進むかもしれないという話をします。残念ながら、ロケットで行って確かめる訳にはいきません。ロケットはいまのところ太陽系が精一杯で、まだ他の星に行く技術は見えてきていません。それに、何百年かかってやっとロケットが着くというのでは、今世紀には間に合いませんね。ですから、先に他の星に生き物を見つけるのは天文学だろうと、私は思っています。それが私の一番の夢といえば夢ですが、これは天文学と宇宙技術のドッキングで、はじめて果たせる夢なのです。

[インタビュー収録:2003.12.25]

「写真提供:国立天文台」

|