Q. 衛星を使った火山対策の具体例を教えてください。

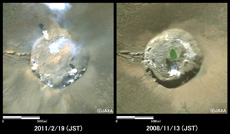

「だいち」が観測した噴火前(右)と後(左)の火口の様子。噴火後の画像では火口に溶岩が溜まっている様子が分かる。

![]()

最近の事例では、昨年の新燃岳の噴火が挙げられます。新燃岳は2011年1月下旬の噴火活動で、山頂火口に溶岩が噴出しました。その様子をJAXAの「だいち」が高い頻度で観測してくれましたので、溶岩が火口内にどのように広がったかを詳しく知ることができました。「だいち」の衛星画像を元に、「溶岩ドームの直径が幅500m程度まで大きくなった」というような具体的な情報を明記した噴火警報を発表することができたのです。

気象庁では、噴火警報とともに噴火警戒レベルを発表しています。噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を、噴火時等の危険範囲や必要な防災対応を踏まえて5段階に区分したものです。必要な防災対応が分かりやすいように、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周辺規制」「平常」のキーワードをつけて警戒を呼びかけます。新燃岳の事例では、噴火警報の発表や噴火警戒レベルの判断にも、「だいち」の画像は非常に重要なデータとなりました。

また、噴火による地殻変動の検出にも「だいち」の観測データは役に立ちます。「だいち」の合成開口レーダによる干渉画像では、噴火前に新燃岳北西の地下で起きたマグマの蓄積による地殻の膨張や、噴火後に起きた地殻の収縮を捉えました。「だいち」の運用終了後も、新燃岳周辺の地殻変動は、2011年9月上旬の最後の噴火以降も続き、2011年12月にようやく緩やかになったことが分かっています。

新燃岳の火口には溶岩がそのまま残っていますので、突発的な噴火の恐れがあるということで、今も火山活動にたいする警戒は続いています。気象庁では引き続き新燃岳の火山監視・観測を行っていきますので、地上からの観測に加え、次の陸域観測技術衛星2号「ALOS-2」が無事に打ち上げられて、宇宙からの火山監視へ活用できるようになることを待ち望んでいます。

Q. 現在日本にはどれくらいの活火山があるのでしょうか? 気象庁ではすべての活火山を監視しているのでしょうか?

海上自衛隊第72鹿屋航空分遣隊ヘリコプターから撮影された新燃岳の火口。日本には110の活火山がある。(提供:気象庁)

気象庁では、過去1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動のある火山を「活火山」としていますが、日本には110の活火山があります。世界に約1500の活火山があるうち、110が日本にありますので、日本は世界でも有数の火山国といえます。ただ、日本の活火山は、鹿児島の桜島のように頻繁に噴火を繰り返す極めて活発なものから、長期間噴火の発生しないものまでさまざまです。気象庁では、近年噴火を繰り返している火山や、過去100年程度に火山活動の高まりのある火山など、活動的な47の火山について、地震計、空振計、GPS、傾斜計、監視カメラ等の観測装置を用いて常時監視しています。

ところで、最近、富士山が噴火するのではないかと話題になっているようですが、富士山も47ある常時監視の活火山のうちの1つです。今の富士山の状況は、観測結果を見る限り、火山活動の変化を示すデータはありません。また噴火警戒レベルも、平常を示すレベル「1」と低く、噴火の兆候は見られません。

Q. 火山を観測することで、噴火の予知もできるのでしょうか?

火山では、噴火の前に地震が増えたり、傾斜計の観測で変化がみられることがありますので、それらの状況により噴火の可能性が高いと判断できれば、噴火警報を発表します。でも中には、事前にほとんど変化がなく突然噴火する火山もあります。何時間後に噴火が起きると細かく予知するのは難しく、過去の例だと、例えば、2009年の浅間山の噴火の際は、噴火がせまっているという警報を発表してから、実際には約13時間後に噴火が起きました。

噴火警報の出し方には二通りあると考えています。1つは事前に出す「予測型」で、もう1つは、噴火活動が始まってから出す「実況型」です。的確な防災対応をとるためには、噴火の状況を正しく把握し、お知らせすることも非常に重要で、衛星による情報はこの実況型の警報に活かされることが多いと思います。

Q. 衛星による火山観測の利点は何だと思われますか?

小笠原諸島・南硫黄島近海の海底火山の噴火に伴う「だいち」の観測画像。白く見えるのは雲、黄色丸は変色水域を示す。

![]()

「だいち」に搭載された合成開口レーダは、天候や昼夜に影響されることなく観測できるのが強みです。レーダは雲や煙を通過しますので、火口から煙が激しく噴いている場合でも、火口の様子がはっきり分かるんです。火口付近の溶岩も合成開口レーダの画像にははっきり写っていましたが、これがもし光学カメラだったら煙しか撮れませんでした。

また、地上にセンサーを置いて行う観測がピンポイントな測定であるのに対して、衛星による観測は、宇宙から一度に広範囲を見ることができるのが利点です。噴火に伴う火砕流や噴出物、噴煙の状況、地形の変化などが数キロにわたる広い範囲で分かるのです。また、火山周辺には高温のガスを出す噴気孔がありますが、噴気孔は道路がない山奥にあることがあります。そのような交通の不便な場所でも、衛星ならば見ることができます。

先ほど、日本に110ある活火山のうち47の火山を常時監視していると言いましたが、衛星だと110の活火山すべてを常時観測することも可能になるでしょう。平常時の火山の状態を把握しておくことはとても重要で、表面上は何も噴火現象が起きていなくても、地下の方でゆっくりとマグマが蓄積され、火山周辺の地盤が膨張することがあります。衛星による観測ではこのような地殻変動を広範囲で見ることができますので、平常時の火山観測においても衛星は重要な役割を果たします。

そして、忘れてはいけないのが海底火山です。日本近海には数多くの海底火山が存在しますが、海底火山が活動すると海面に変色水が見られます。これまで変色水は、ヘリコプターで海底火山の上空に行かなければ発見できませんでしたが、衛星ならば広い海域を一度に見ることができますので、変色水の検知や観測にも向いていると思います。

Q. 「だいち」の過去の観測データを利用することもあるのでしょうか?

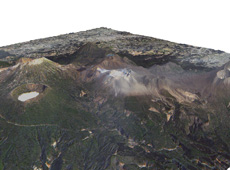

新燃岳の噴火に伴う「だいち」による観測で作成された立体視画像。新燃岳付近の山肌が白っぽくなり、降灰している様子が分かる。

![]()

あります。先ほど山奥の噴気孔の話をしましたが、火山ガスが少ししか噴出していない場合は見落とすことがあります。ですから、私たちが気づかなかった火山活動がなかったかどうか、過去にさかのぼって調べるのに、「だいち」のアーカイブデータを利用しています。

Q. 衛星による火山観測の課題は何だと思われますか?

リアルタイム性を高めることです。地上にある地震計や傾斜計などは、火山で起こっている現象をリアルタイムで見ていますが、衛星の場合、噴火が起きた時にその上空にいなければ、すぐに観測することができません。でも新燃岳の噴火の時の「だいち」による緊急観測では、ほぼリアルタイムに近い状態でデータを提供していただけました。これはきっと、「だいち」による防災利用実証実験を通して協力体制を構築してきた成果です。ですから、災害時における体制をしっかり作っておけば、ある程度リアルタイム性を確保できるのではないかと思います。

Q. 火山観測における国際協力についてはいかがでしょうか?

火山活動の把握に関する研究の一環として、海外の火山の観測データを解析して検証することはありえますが、噴火警報や予報を行って減災に貢献するという意味では、今のところ日本国内の火山だけを対象にしています。ただ、世界の主な火山分布は、日本が属する環太平洋火山帯に集中していて、いつ大きな災害が発生するか分からないため、今後は、火山噴火災害に対応するための国際協力も重要だと考えています。

また、活火山から噴出される火山灰は、航空機のエンジンに深刻な影響を与えることがあります。そのため、世界の9カ所に設置された航空路火山灰情報センター(VAAC)が、航空会社などに、航空路上の火山灰の実況や拡散予測に関する情報(航空路火山灰情報)を提供しています。VAACは国際的な組織で、気象庁は、このうちの1つの東京VAACとして、東アジアおよび北西太平洋地域を管轄しています。この地域には、日本だけでなく、カムチャッカ半島やフィリピンなどに活発な活火山が数多く存在しており、これらの火山が噴火した場合や、隣接の地域から火山灰が流れてきた場合に、航空路火山灰情報を発表しています。

Q. 「だいち」の後継機に期待することは何でしょうか?

現在は、ヘリコプターなど上空からの観測と地上からの観測を併用して、火山噴火による噴出物を把握していますが、「だいち」の後継機によって衛星画像の解像度が上がれば、たとえば火砕流の流下範囲なども分かるのではないでしょうか。また、地殻変動を高い精度で観測することで、火山の噴火に伴う、多量の降灰域が分かるようになると、非常に有効的だと思います。

みなさんが望むのは、やはり、「正確な情報を早く出してほしい」ということです。「だいち」による実証実験によって、衛星を火山の観測に使う基礎ができましたので、これからは、衛星と地上での観測をどう併用すれば観測精度を向上できるのか、あるいは、衛星と地上観測のデータをどう組み合わせて解析すれば、データの精度を向上できるのかという点を追究する必要があると思います。

そして、早く情報を出すという点では、衛星による常時観測をぜひ実現してほしいですね。噴火予知の面では地殻変動の観測が重要なので、常時それを観測できれば、「予測型」の警報にも衛星が活用されると思います。JAXAとも協力して、減災に直結する情報をこれからも提供していきたいと思います。

気象庁 地震火山部 火山課 火山対策官

1981年、気象大学校卒業。1986年の伊豆大島の噴火、1991年の雲仙岳の噴火で火山観測に従事。福岡管区気象台、精密地震観測室、札幌管区気象台での勤務を経て、2011年4月より現職。

地殻変動の検出で地震発生メカニズムを明らかに

防災に役立つ衛星による火山活動の把握

地域における衛星利用の拡大を目指して

「だいち」後継機で大規模自然災害に備える