Q. 国土地理院が事務局を担当する地震ワーキンググループでは、どのような活動をしているのでしょうか?

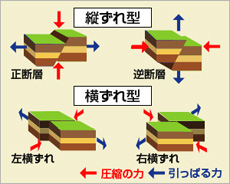

断層の種類

地震ワーキンググループとは、地震の調査研究に携わる研究機関や大学が集まった組織で、衛星データを利用して地震や地殻変動が起こる仕組みを解明することを目的としています。災害があった時は、私たちがワーキンググループの要望をまとめてJAXAに伝え、それを基にJAXAが撮影計画を立てるという枠組みになっています。

昨年の東日本大震災でも「だいち」による緊急観測が行われ、その解析データを地震調査委員会など政府機関の会議などに提出してきました。それらは地震の発生メカニズムの理解のために役立てられています。

Q. 地震の発生メカニズムとはどのようなことでしょうか?

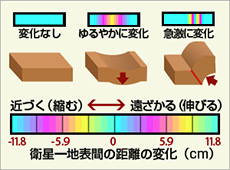

地震は断層がずれ動くことによって発生するものですが、その動き方には「縦ずれ型」「横ずれ型」という大きく2つのタイプがあります。縦ずれ型は、断層の傾斜方向に沿って上下にずれるもので、「正断層型」と「逆断層型」の2つに大別できます。正断層は、断層をはさんで上側にある岩盤が下へ動き、逆断層は、逆にずり上がる動きをします。

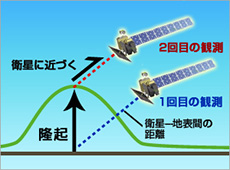

横ずれ型は、岩盤が水平にずれるものです。断層の動きは地下で起きますので、通常、地上からはどのようなタイプかを直接見て判断することはできません。しかし、地表面の動き、すなわち地殻変動は、断層の動き方によって異なるという特徴があります。干渉SARにより地殻変動を詳細に把握することで、地下で断層がどのような動き方をしたのか、逆に推測することができるのです。

Q. JAXAとはこれまでどのような協力体制を築いてきたのでしょうか?

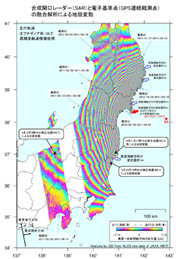

東日本大震災に伴う地殻変動を示したSAR干渉画像。赤い矢印は最も大きく変動した牡鹿半島。(提供:JAXA/国土地理院)

![]()

これまで国土地理院とJAXAはさまざまな共同研究を行ってきました。例えば、1992年に打ち上げられた地球資源衛星「ふよう1号」は、日本で初めて合成開口レーダ(SAR)を搭載した衛星ですが、この「ふよう1号」のデータを基に独自の解析ソフトの開発や干渉SARの解析に関する研究を進めました。

「ふよう1号」の実績を踏まえて、干渉SARの解析を定常的に実施するために利用されたのが、2006年打ち上げの陸域観測技術衛星「だいち」です。「だいち」の打ち上げ後はJAXAと連携をして、特に干渉SARに関しては、おそらく「だいち」のユーザーの中で国土地理院が最も多く解析を行っていると思います。

Q. 昨年の東日本大震災では、どこの地殻が最も変動したのでしょうか?

2011年3月11日の東日本大震災はマグニチュード9.0を記録した、国内観測史上最大の地震でしたが、東北地方から関東地方全域における広い範囲で地殻変動が見られました。中でも宮城県北東部にある牡鹿半島の先端が最も大きく変動し、「だいち」による観測では、4m程度、衛星から遠ざかる地殻変動があったことが分かりました。これは、地表が4m以上東方向にずれたり沈降したりしたことを示します。この変動量は、干渉SARによる国内の地殻変動を観測して以来、史上最大となる値でした。これまでの日本の観測で、こんなに変動したことはなく、地震の大きさを物語る結果となりました。

Q. 衛星による観測の良さは何だと思われますか?

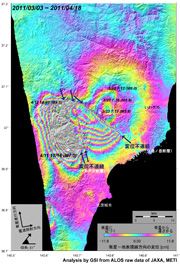

福島県浜通りの地震に伴うSAR干渉画像。約50km四方の範囲に地殻変動が見られる。変位が不連続の3本の線は、地表に現れた断層の位置を示す。(提供:JAXA/国土地理院)

![]()

面的な地殻変動を捉えることができることです。国土地理院のGEONETのGPSは約20km間隔で設置されていて、「点」のデータであるのに対して、衛星は「面」のデータを提供してくれます。衛星に搭載されたSARの最大の特徴は、一度に広い範囲を見ることができ、その範囲全体の細かい変動を捉えることができることだと思います。

例えば、東日本大震災が起きた1ヵ月後の2011年4月11日に、福島県浜通りを震源とするマグニチュード7クラスの地震が起きました。内陸で起きる直下型地震です。干渉SARによる画像には、約50km四方の範囲に地殻変動が見られること、また地震により地表に現れた断層の位置が詳細に示されていました。このような内陸地震のメカニズムの解明には、面で捉えることができる干渉SARの技術が非常に有効であると思います。

また、SARはレーダなので、昼夜や天候に関係なく観測できるのも特徴です。「だいち」には、PRISMという光学センサが搭載されていますが、光学センサは昼間の明るい時しか観測できないので、合成開口レーダのPALSARによる観測は主に夜間に行われました。レーダなので、暗くても、雲があっても関係ないですからね。

Q. 衛星を使ったこれまでの取り組みの中で見えてきた課題は何でしょうか?

「だいち」の場合は通常46日周期で同じ場所を通過しますので、運悪く、その場所を通過したばかりだと、46日後でないとデータを入手できません。昨年の東日本大震災の時には緊急で被災地を観測しましたが、それでも、SARによる観測が行われたのは震災から4日後の3月15日でした。

また、「だいち」に搭載されたPALSARの高分解モードの観測幅は約70kmなので、東日本大震災で地殻変動したと思われるすべての領域を、一回の観測でカバーすることができません。ですから、何回にも分けて撮影をして、全部観測し終わるのに約1ヵ月もかかりました。

災害時は特にスピードが求められますので、発災後できる限り迅速に観測できることが望ましいと思います。それと共に、私たちの方でも、受け取った観測データを迅速に解析して、今よりも早く公開するよう努めなければならないと思っています。「だいち」の場合、SARの観測は夜に行われ、翌朝にデータを受け取ってすぐに解析し、早ければその日中に、遅くてもその次の日には発表するという感じでした。理想では、災害時には、被災後24時間以内に干渉SARの解析データを発表できるようにしたいです。

Q. 衛星の防災利用に関する今後の可能性についてはどう思われますか?

今のところ、干渉SARの地殻変動のデータは、観測に時間がかかることなどから、震災直後に公開することができていません。しかし、発生した地震のメカニズムをより迅速に解明できれば、被害が大きい地域を予測できる可能性が大きくなります。例えば、地震の原因となった断層の位置が分かれば、その断層沿いに被害が広がっていることが想定されます。将来的には、干渉SARのデータを災害直後の対策にも利用できる可能性があります。そういう意味でも、今後ますますスピードが求められると思います。

Q. JAXAに今後期待することや要望があればお聞かせください。

SARを搭載する陸域観測技術衛星2号「ALOS-2」が、「だいち」の後継機として2013年度の打ち上げを予定しています。現在開発中のALOS-2は、14日周期で同一地域を観測し、災害時には24時間以内の観測を目標としていると聞いています。また、広域観測モードの機能が強化されるようなので、今からとても期待しています。

しかし、「だいち」が昨年の5月に運用を終えてから、次のALOS-2まで空白期間があるというのは、実用面で非常にマイナスだと思います。衛星データの利用を事業化するためには、ALOS-2以降も継続して、常にSAR衛星による観測ができる状態にしておくべきだと思います。

JAXAと国土地理院の連携がとれていても、物理的に、衛星が日本上空を撮影できるところにいなければ観測することができません。災害時の緊急観測のスピードを上げるためには衛星一機では限界がありますので、複数の衛星を同時に運用することによって、さらに迅速性を高めることも重要だと思います。

国土地理院 測地部 宇宙測地課 地球変動観測係長

2002年、国土地理院に入省。基準点測量作業、防災業務に関する調整、GPS連続観測システム(GEONET)のデータ管理等に従事。2009年、気象庁の火山監視業務に携わる。2011年より現職。

地殻変動の検出で地震発生メカニズムを明らかに

防災に役立つ衛星による火山活動の把握

地域における衛星利用の拡大を目指して

「だいち」後継機で大規模自然災害に備える