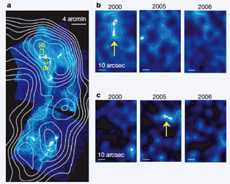

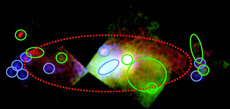

天の川銀河中心付近のX線地図。銀河面に沿った幅500光年、縦方向100光年の領域を表示。白いあたりが銀河中心。赤い点線は高温プラズマ球(高温プラズマが輝いている領域)を模式的に示す。緑の楕円は超新星残骸。青色の円は分子雲。黒い領域は観測されていない。

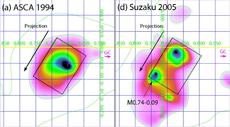

いて座Bの分子雲。1994年に「あすか」が観測した結果(左)と、2005年に「すざく」が観測した結果(右)。

地球がある天の川銀河の中心には、太陽の数百万倍程度の質量のブラックホールがあり、今は活動休止状態にあると考えられています。また、銀河の中心付近では、活発な星形成が行われ、それがエネルギー源となって、電波やX線、ガンマ線などさまざまな波長の電磁波が放射されていると考えられています。「すざく」は、天の川銀河中心、半径約500光年の球状の領域からの放射が、7000万度の高温プラズマからの放射であることを高い精度で示しました。また、銀河中心付近における、鉄などの重元素の高電離イオンが放射するX線の分布を高精度で観測しています。活発な星形成で作られた星は、今度はたくさんの超新星爆発を引き起こします。そして大量の重元素を宇宙空間に放出します。天の川銀河中心には、まだ発見されていない超新星残骸が数多く存在し、これらを作り出した超新星爆発が、高温のプラズマのエネルギー源かもしれません。

また、銀河中心領域からは、中性の鉄からの輝線も観測されています。銀河中心から300光年離れたところにある分子雲からも中性の鉄輝線が放射されています。分子雲はガスや塵が集まったもので、温度が低いため、そこにある鉄の原子は通常ではX線を放射しません。ところが、外部から強いX線に照らされると、特徴的なX 線を出します。「いて座B」と呼ばれる分子雲からのX線像は、「すざく」の観測と1994年のX線天文衛星「あすか」の観測で、様子が違っています。分子雲を照らしている強いX線が銀河中心のブラックホールからやってきたとすると、強いX線のフレアーの波面が丁度この分子雲あたりを通過した、と考える事ができます。すなわち、天の川銀河の中心にあるブラックホールは、わずか300年前には活動していたことになります。

宇宙線は、宇宙空間をほぼ光速で飛び交う高エネルギーの荷電粒子(主に陽子)で、地球にたえず降り注いでいます。20 世紀初めに宇宙線が発見されて以来、宇宙線がどこでどのように生成され、加速されるのかが大きな疑問でした。「すざく」の観測により、宇宙線の起源に迫るいくつかの重要な成果が得られています。その1つは、アメリカのX線観測衛星「チャンドラ」と協力して行った、超新星残骸 RX J1713-3946の観測です。この天体は、X線だけでなく、超高エネルギーガンマ線で輝いているため、宇宙線の製造工場ではと注目されていました。

まず、非常に優れた空間分解能を持つ「チャンドラ」のX線望遠鏡により、わずか1年の間に強度が変動するX線をとらえました。宇宙線に含まれる高エネルギー電子の分布を示した、2000年、2005年、2006年の画像から、1年という短期間に、高エネルギー電子が、非常に小さな領域の中で現れたり消えたりしているのが分かります。これは、荷電粒子が、エネルギーを得たり(加速)、エネルギーを失ったり(冷却)している様子をみていることになります。このように、宇宙線の加速現象を直接的にとらえたのは初めてのことです。一方、「すざく」では、40keV(キロ電子ボルト)という高いエネルギーまでのX線スペクトルの測定を行い、X線の強度が10 keV付近から急激に弱まることが分かりました。この高いエネルギーまでX線のスペクトルが延びていることは、電子も効率よく加速されていることを示します。2つの衛星の観測結果を組み合わせることにより、陽子を主成分とする宇宙線が、超新星残骸の衝撃波で加速、生成されていることが明らかになりました。

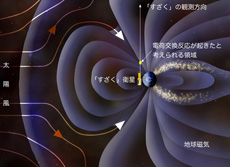

「すざく」は、「ローサット」が観測したのと同様のX線強度の増加(個別の天体のない空、つまり背景放射を観測中の増加)を検出し、その起源が太陽風であるという確実な証拠を得ました。増光に伴ってX線スペクトルがどのように変化するかを調べた結果、X線が強まった時に、電荷交換による高電離イオンと中性物質の相互作用によって放射される特徴的なX線を検出したのです。電荷交換反応とは、中性物質から電離イオンに電子が移動する反応です。さらに「すざく」は、この反応が、地上高度6000kmあたりでおきていることも突き止めました。太陽風に含まれる完全電離した炭素イオンや酸素イオンが、地球の磁極方向から高度6000kmの低軌道まで入り込み、そこに存在する水素原子と電荷交換反応をしてX線を放射していると考えられます。

この現象は、地球近傍や彗星だけでなく、太陽系内の他の場所でも起きています。例えば、木星のオーロラでは、太陽風中の電離イオンとの電荷交換で生じたX線が輝いているのです。「すざく」も、木星の観測を行い、どのようなX線が放射されているかを詳しく調べています。