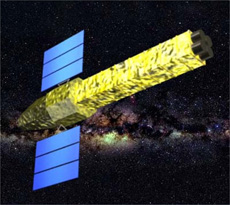

次期X線天文衛星NeXT

Q. これらの観測成果は、今後の研究にどのような影響を与えると思いますか?

先代のX線天文衛星「あすか」の成果が反映されて、発展したのが「すざく」です。同じように、「すざく」の成果は次の観測ミッションへと繋がって行きます。「あすか」衛星のプロジェクトマネージャであり、長年にわたってX線天文学をリードされてきた田中靖郎先生は「あすか衛星の観測によって新しいことがたくさん分かったけれども、その以上に謎も増えた」と仰せられました。科学の世界ではそういうことがたくさんあります。

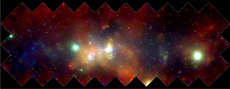

例えば、我々の銀河中心領域のX線放射が約7000万度の高温プラズマからの放射であることが分かりましたが、高温プラズマは銀河中心領域の空間にどのように存在し、その起源は何なのか、謎は深まるばかりです。今回「すざく」で調べた巨大ブラックホールの輝線を、もっと高分解能で見たらどのようなデータが出るだろうかとか、ブラックホールの進化についても、「すざく」では近いブラックホールを観測していますが、もっと遠くのブラックホールを見たらどうなるか?といった疑問が出てきます。

また、宇宙線が超新星残骸で加速されていることが分かりましたが、実は、宇宙線の中には、超新星残骸で加速できないような、非常に高いエネルギーを持つものがあります。そのような超高エネルギーの宇宙線は、銀河団が進化していく過程でできたのではないかと言われています。最初は小さい銀河団が、衝突や合体をして大きくなる際に、衝撃波が作られて、そこで粒子が大きな加速を受けたという説です。その辺りの現象を解明しようと、次期X線天文衛星NeXTが検討されています。天文学の世界には、まだまだ数多くの謎が残されています。この謎を解き明かすためにも、私たちの研究はこれからも続きます。

Q.「すざく」は、国際的にどのように評価されていますか?

科学成果の評価にはいろいろな計り方がありますが、1つは論文が発表されることです。発表した論文が他の人に引用され、さらに議論を深めてもらえれば、認知されたことを客観的に示す物差しとなります。「すざく」に関する論文が出始めたのは約1年前ですが、これらの論文は国内外で数多く引用されていますので、そういう意味では、評価していただいていると思います。また、国際会議を開催した時にも、皆さんの関心の高さが分かります。これまでに、「すざく」の観測成果を中心とした国際会議を2回開きました。1回目は2006年12月に京都で、2回目は2007年7月にアメリカのサンディエゴで行いましたが、どちらも参加者が300人近くいて、半数が海外からの研究者でした。ですから、世界中からかなり興味を持って集まってくださっていると言っていいと思います。さらに、国際公募観測に海外からのたくさんの応募があるというのも、「すざく」が世界的に認められた証なのかもしれません。

科学成果の評価にはいろいろな計り方がありますが、1つは論文が発表されることです。発表した論文が他の人に引用され、さらに議論を深めてもらえれば、認知されたことを客観的に示す物差しとなります。「すざく」に関する論文が出始めたのは約1年前ですが、これらの論文は国内外で数多く引用されていますので、そういう意味では、評価していただいていると思います。また、国際会議を開催した時にも、皆さんの関心の高さが分かります。これまでに、「すざく」の観測成果を中心とした国際会議を2回開きました。1回目は2006年12月に京都で、2回目は2007年7月にアメリカのサンディエゴで行いましたが、どちらも参加者が300人近くいて、半数が海外からの研究者でした。ですから、世界中からかなり興味を持って集まってくださっていると言っていいと思います。さらに、国際公募観測に海外からのたくさんの応募があるというのも、「すざく」が世界的に認められた証なのかもしれません。

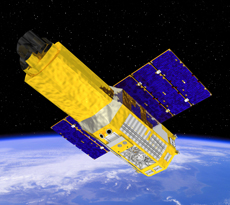

X線天文衛星「すざく」

Q.「すざく」の近況を教えてください。

2005年7月に「すざく」を打ち上げて、試験観測を行った後、2006年4月から第1期の国際公募観測を行いました。現在、「すざく」の観測の約95%は公募によるもので、それ以外は、超新星など突発的に天体が現れた場合などに備えています。平均して1〜2日に1つの天体を見ますので、年間で150〜200の天体を観測することになります。「すざく」は国際的プロジェクトで進めていますから、できるだけ多くのアイデアを募って、世界の科学者に成果を還元したいということで公募を重視しています。公募は、JAXAとアメリカのNASA、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)が窓口となって集められます。観測可能な実時間に対して約4倍の応募がありますので、かなり競争率は高いと思います。それだけ、世界の研究者の方が「すざく」を使って観測したいと思ってくださっているんですね。今年の春からは第3期の公募観測が始まる予定です。公募観測の提案者には、1年間、観測データを専有する権利がありますが、それを過ぎると観測デーは一般に公開されます。すでに多くのデータが公開されています。

Q.「すざく」の今後の観測で注目していることは何でしょうか?

私たちの天の川銀河中心領域で何が起こっているかをしっかり観測すること、これが第一の重点項目です。「すざく」がこれまでに観測した天の川銀河中心領域のX線地図には、まだ見ていない黒い部分があります。 地図の黒い部分を埋めるとともに、天の川銀河中心領域をもっと広い領域で観測します。また、X線だけでは宇宙現象のごく一部しか見られませんので、他の波長を観測する衛星と一緒に観測していくことが非常に大事だと思います。そういう意味で、今年打ち上げられる予定のアメリカのガンマ線観測衛星GLASTと、ぜひ一緒に観測を行いたいと思います。それによって、活動銀河核や宇宙線の研究がさらに深まっていくでしょう。

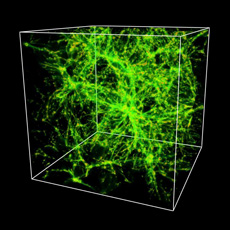

宇宙の進化の計算機シミュレーションが予想するダークバリオン(観測されていないバリオン物質、温度が10万度から1000万度の極めて希薄なガス)の空間分布。立方体の一辺は 4.7億光年。(Cen & Ostriker 1999, ApJ 514, p1より)

Q.先生が「すざく」で特に研究したいことは何でしょうか?

2001年にアメリカが打ち上げたマイクロ波観測衛星WMAPによって、宇宙の96%は目に見えない物質でできていることが分かりました。96%の内訳は、23%がダークマター(暗黒物質)で、73%がダークエネルギーです。これらは、可視光、赤外線、X線といった電磁波では直接とらえることができないため、どのようなものなのか全く分かりません。残りの4%は、星や天体など、直接観測が可能な普通の物質で、これを「バリオン物質」あるいいは単に「バリオン」と言います。ところが、星や銀河、銀河団の高温ガスをすべて足し合わせても、存在するべきバリオンの半分にも満たないのです。宇宙のヘリウム存在量やWMAPの観測から、宇宙全体の4 %がバリオンだということは分かっているものの、その大半がどこにあるか分かっていません。これを「ダークバリオン」と言っています。

最近の研究から、ダークバリオンの大半は、温度が10万度から1000万度の極めて希薄なガスで、宇宙の大規模構想に沿ってフィラメント状に分布している可能性が示唆されています。銀河団と銀河団をつなぐクモの巣のような構造をしている銀河間物質だと考えられています。温度が10万度から1000万度のガスは、紫外線または軟X線を放射しますので、本来ならば観測することは可能ですが、ダークバリオンのガスがとても薄く、非常に暗いため、これまでの観測にはかからなかったと考えられます。銀河団のごく周辺であれば、ガスが割と濃くて見えるかもしれないという仮説をもとに、「すざく」は銀河団外縁部の観測を行っています。

これまで見えなかったダークバリオンがどこにあるか分かれば、ダークマターがどのように分布しているかも、もっとよく見えてくるはずです。もしこれが見えれば、宇宙がどう進化していったかということが、過去にさかのぼっていろいろ見えてくるでしょう。ダークエネルギーが過去はどうだったのか、という大事なトピックにも結びついていきます。私は、ダークバリオンを早く見つけたいです。やはり、本来は見えるはずのものが見えないというのは、なんだか気持ち悪いですよね。観測装置の精度をさらに向上させるなど、いろいろな意味で、ダークバリオンの発見にはまだ時間がかかると思いますが、「すざく」によってまず第一歩を踏み出したいと思います。

Q.天文学の魅力は何だと思われますか?

宇宙の謎は根源的なものが多いので、興味が尽きません。宇宙を調べれば調べるほどよく分からなくなり、新しい謎が見えてきます。天文学の面白いところは、やはりそこだと思います。

また、私たちは自ら装置を作って観測をしています。衛星を作るところから、観測するまでを自分たちで行います。物作りをして、何か結果を出すこと、また、公募観測という形で皆さんに成果を出していただけることに、非常にやりがいを感じます。

宇宙にはまだ謎が多く、たとえ本質的なことが分かっても、さらに奥深いところで新たな疑問が出てきます。例えば、私が学生の頃は、ブラックホールや中性子星の存在については、あくまで仮説でした。それが、今の学生さんは、ブラックホールありき、中性子星ありきで話を始めます。初期の段階では、「これはブラックホールか?中性子星か?」という基本的な問いかけだったのが、今はもうそれがブラックホールや中性子星であることは分かっていて、「ブラックホールや中性子星はなぜ光るのか?どうやって作られ進化するのか?」というような新しい疑問へと発展しています。このように、天文学には疑問が尽きず、しかも多くが根源的な重要さを持つというのが大きな魅力であり、私は常にそのようなことに興味を持っていきたいと思います。

満田 和久(みつだ かずひさ)

JAXA宇宙科学研究本部 高エネルギー天文学研究系 教授。理学博士。

1984年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)助手、助教授を経て2000年より同研究所教授、現在に至る。2005年、X線天文衛星「すざく」のプロジェクトマネージャに就任。専門はX線天文学、宇宙物理学。

JAXA宇宙科学研究本部 高エネルギー天文学研究系 教授。理学博士。

1984年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)助手、助教授を経て2000年より同研究所教授、現在に至る。2005年、X線天文衛星「すざく」のプロジェクトマネージャに就任。専門はX線天文学、宇宙物理学。