「あかり」は、誕生する星だけでなく、死んでいく星たちも観測しています。球状星団NGC104やうみへび座U星では、星の円熟期から終末期にかけた姿をとらえました。星は年老いてくると膨張し、表面の温度が低下するために、色が赤くなります。NGC104では、この赤色巨星が、星を形成していたガスや塵を大量に放出しているのを検出しました。生まれる星だけでなく、死んでいく星を観測することは、星が核融合反応で作った重い元素や、それらの元素から作られた宇宙塵を宇宙空間に供給する過程でもあるため、銀河全体の進化を考える上でも非常に重要なことです。

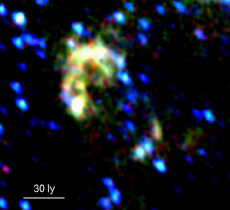

「あかり」は、もっと質量の大きな星の最後の姿である超新星爆発もとらえています。銀河UGC4904で起きた超新星2006jcは、爆発から半年後に可視光ではすっかり暗くなっていましたが、「あかり」が見た2006jcは赤外線で輝いており、超新星爆発で飛び散ったガスから塵が作られて強い赤外線を放射していることが分かります。「あかり」とすばる望遠鏡などの観測結果から、太陽の40倍程度の重い星が、超新星爆発より前の段階からガスを噴き出して塵を作り、また超新星爆発で飛び散ったガスからも多量の塵が作られる様子が明らかになりました。これも、塵を供給する源を知る上で大変重要な成果です。

また、小マゼラン雲にある超新星残骸を初めて赤外線でとらえました。小マゼラン雲は、私たちの銀河系からおよそ20万光年の距離にある銀河です。超新星残骸とは、昔に起きた超新星爆発の際に吹き飛ばされたガスが星間空間に広がって見えているものです。超新星残骸中の高温のガスはX線や電波で観測されます。しかし、周囲の低温の星間物質が超新星爆発によってどのような影響を受けているのかを調べるには、赤外線の観測が威力を発揮します。この観測では、ガス雲の中で衝撃波が発生し、ガスが温められていることが分かりました。「あかり」の高い解像度のおかげで、これまであまり観測できなかった超新星残骸と星間物質との相互作用の現場を、他にも数多くとらえることができています。

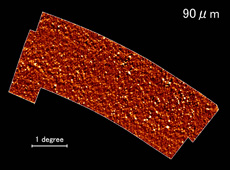

銀河がどのように進化したかを考えるためには、銀河の昔の姿、つまり、より遠くの銀河を見る必要があります。そこで、「あかり」は赤外線では過去最大規模の観測を行い、宇宙の果てにある銀河を数多くとらえることに成功しました。観測を行った場所は、「銀河系の窓」と呼ばれるところで、天の川銀河の中で最も星間物質が少なく、遠くの宇宙を見られるところです。「あかり」が観測した画像には、たくさんの銀河が、白い点で写っています。銀河にはさまざまな明るさがありますが、暗いものは、宇宙の果てにある銀河だと考えられます。最も遠い銀河は、100億年光年を超えていると思いますが、これだけ多くの遠い銀河がとらえられたのは、「あかり」が初めてです。

また、これは別の観測結果ですが、星が活発に作られていた時期を調べたところ、宇宙の果ての銀河、つまり、昔の銀河で激しい星形成があったことが分かりました。60億年以上前から数十億年前にわたって、盛んに星が生まれていたと思われます。

さらに、銀河のないところからも、ぼんやりとした赤外線が届いているのが分かりました。これは赤外線宇宙背景放射と呼ばれる光で、宇宙の始まりに近い時代の放射も含まれています。この赤外線宇宙放射の明るさのむらや波長ごとの強さを詳しく調べることで、銀河の起源や宇宙の構造にせまることができると期待しています。

Q. 「あかり」は国内外でどのように評価されていますか?

「あかり」はいろいろな新しいデータを取得しています。日本で初めての赤外線天文衛星の成功により、これまでは海外のデータを頼りにしてきた日本の天文学者が、今後は自分たちのデータで調べられるようになります。そのため日本の赤外線天文学は大変活気づいています。データの分析が進むと、新しい発見があるだろうと期待されています。また、海外からの評価も高く、「あかり」が撮った全天の画像も、海外の科学雑誌が真っ先に掲載してくれました。「あかり」はヨーロッパとの共同研究を行っていますので、海外の新聞や科学博物館でも紹介されています。

可視光で見た宇宙塵(暗黒星雲)と星(提供:Adam Block, NOAO, AURA, NSF)

カメレオン座にある褐色矮星の連星系(提供:K. Luhman, Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics)

Q. 今後、どのような観測成果がでてくると思いますか?

「あかり」のデータを使って、宇宙を漂う塵(宇宙塵)の研究が行われています。この宇宙塵は固体微粒子で、赤外線で見ると光って見えます。宇宙塵は、星間ガスとともに宇宙空間に存在し、地球のような惑星の原料にもなる重要な存在ですが、これらはどのように作られたのでしょうか。先程紹介した星の一生の最後の段階で、どのように塵が作られるのか、また星間空間で漂っている間、さらには若い星の周りで惑星系が作られる現場などで、塵がどのような変遷をたどるのか。このような宇宙の塵の物語が、「あかり」のデータで明らかになってくるのを期待しています。

また、太陽系内の塵は、小惑星どうしの衝突や彗星によって作られますが、どれだけの塵がどのように太陽系に分布しているのでしょうか。宇宙塵は長年にわたって地球にたくさん降り注いでおり、惑星形成だけではなく、生命誕生のきっかけを作った可能性すらあります。太陽系内の塵についても、「あかり」は大量のデータを集めており、組成や分布を明らかにしてくれると思います。

さらに、惑星系がどのようにできたかという進化の過程が明らかになると思います。「あかり」は、地球から520光年離れたカメレオン座のガス雲の観測を行いました。「あかり」は、カメレオン座で星が生成されている活発な領域を広く徹底的に調べました。若い星の周りにある塵円盤は、赤外線で見るととても明るく見えます。ところが、塵が固まって惑星を作り始めると、赤外線の明るさが落ちどんどん暗くなります。この暗くなり方をみると、塵がどのようにして惑星になっていくかを推定することができます。また、塵の成分や温度の情報も分かります。例えば、星に近い温度の高いところから塵が寄せ集められていくのか、または、全体的に塵が集められていくのかも分かります。ですから、そのようすを赤外線で見ると、まるで惑星誕生のシナリオを見ているかのようです。「あかり」はこれまでの観測よりも暗くなった塵円盤まで、このシナリオを追いかけることができます。アメリカのスピッツァー赤外線天文衛星は、カメレオン座にある褐色矮星の周囲に、惑星の原料となるガスや塵の円盤を発見しました。褐色矮星は恒星になりきれなかった天体です。「あかり」はどのような発見をもたらしてくれるか非常に楽しみです。

褐色矮星の大気の研究も行われています。恒星になり損ねた褐色矮星は質量が小さいため、太陽のように核融合反応を起こすことができません。誕生したときには熱く、表面温度で3000℃ぐらいありますが、その後は冷えていきます。「あかり」による観測では、表面温度の低い天体がいくつか見つかっています。また褐色矮星は、恒星と惑星の中間的な存在で、その大気には惑星と同様にメタンなどの分子も含まれています。このような褐色矮星の大気のデータは、現在「あかり」の独占状態にあります。多様な褐色矮星の大気それ自身も非常に面白いのですが、いずれ太陽系外惑星のデータがそろったときに、「あかり」のデータがその比較対象として役立つかもしれません。