Q. 「あかり」の近況を教えてください。

2007年8月に、「あかり」の観測装置と望遠鏡を冷却する液体ヘリウムを予定どおり使いきったため、遠赤外線による全天観測など主要なミッションを終了しました。今後は機械式の冷凍機のみを使い、液体ヘリウムを必要としない近赤外線による観測を行います。すでに多くの観測提案が国内外から集まっていますし、今後観測提案の公募も行う予定です。また、液体ヘリウムがなくなって、望遠鏡の温度がマイナス267℃からマイナス230℃近くまで上がったため、新しい温度での調整が必要です。現在はそのような移行準備や装置の性能評価がほぼ終わり、間もなく新しい運用段階に入るところです。

赤外線天文衛星「あかり」

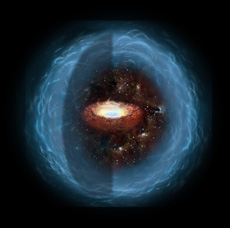

活動銀河核をとりまく星間物質(想像図)

Q. これからの観測で期待することは何でしょうか?

褐色矮星の観測をさらに続けたいと思います。すでに、6個の褐色矮星の大気を詳しく観測しましたが、最終的には、20個程度の褐色矮星のデータを集めたいと思っています。

また、巨大ブラックホール周辺の観測を行う予定です。銀河の中心に太陽の何百万倍もの質量のブラックホールがあり、ブラックホールに物質が落ち込む際に莫大なエネルギーを放射するものがあります。しかしブラックホールの周囲には分厚いガスがあるため、その中のようすを見るのは困難でした。「あかり」はその優れた感度を活かして、超高光度赤外線銀河の中心を調べます。これまでに、大熊座にあるUGC05101と呼ばれる銀河の観測で、銀河中心核の分子ガスを調べ、周辺の冷たいガスだけでなく、ブラックホール近傍からの放射エネルギーによって数百度に温められたと考えられるガスの存在を確認しました。今後もブラックホール周辺の観測を続け、銀河中心の構造を明らかにしていきたいと思います。

Q. 先生が特に興味を持っている研究は何でしょうか?

個人的に興味があるのは、太陽系外の惑星系の光を見ることです。先ほど、惑星の原料となる塵の円盤の話をしましたが、惑星系の塵は、惑星ができる前からあったものだけではありません。惑星系の形成が始まって間もない頃、惑星の基となる小天体がぶつかりあって新たに大量の塵を作り出す時期があると考えられています。惑星を作り終わり、元々の塵は無くなったと思われる成熟した星の周りにも、塵円盤が観測されることがあります。惑星系が形成されるどの段階のどのような現象による「塵」を見ているのかはまだはっきりしませんが、私たちは、何らかの途中の過程を見ているのです。

例えば、こと座のベガという星があります。0等星のベガは、星の明るさを決めるときの基準として使う、天文学では特別な星です。このベガは、可視光で見ると普通の星なんですが、赤外線で見ると、ほかの星よりも明るいことが、1980年代の赤外線天文衛星IRASにより発見されました。「あかり」は全天の観測によって、沢山の新しいサンプルを見つけています。これまでよりも塵の少ない、従って赤外線が暗いものまで観測しています。分析を進めるうちに、きっと新しい発見があると期待します。太陽系外の惑星が作られる過程を、「あかり」でぜひ見たいと思います。

Q. 天文学の魅力は何だと思われますか?

基本にあるのは、好奇心です。私たちは宇宙の中にある地球に住んでいます。自分たちが存在する宇宙というのは、人間にとってとても興味深いところです。「知りたい」という欲求があって、その欲求をすべて満たすことは難しいけれども、自分たちで少しずつでも見て解き明かしていくのは、とても面白いことだと思います。宇宙のことを理解するためには、とにかく、いろいろ観測するしかありません。また、個人的に一番興味があるのは、「私たちと同じような仲間が宇宙のどこかにいるのか?」ということで、それを自分で見てみたいという思いがあります。

宇宙はまだまだ分からないことだらけです。21世紀のはじめ、アメリカのWMAP衛星の観測などによって、宇宙の構造を決めるエネルギーの約7割は、これまで私たちが知らなかったダークエネルギーであることが分かりました。これまでの研究で宇宙のいろいろなことが分かってきたと思っていたのに、突如、「あれ?実は何も知らなかった」ということになってしまったんです。そういう意味でも、宇宙の謎は尽きることがありません。そして、私たちの探究心も尽きることなく、続いていくのだと思います。

村上 浩(むらかみ ひろし)

JAXA宇宙科学研究本部 赤外・サブミリ波天文学研究系 教授。理学博士。

1979年、名古屋大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程中退。名古屋大学理学部助手を経て、1988年より旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)にて大気球、観測ロケットを使った赤外線天文観測に従事。1995年、宇宙実験・観測フリーフライヤーSFUに搭載された、日本初の赤外線宇宙望遠鏡(IRTS)実験に参加。「あかり」には開発当初から携わり、2005年4月、プロジェクトマネージャに任命され、現在に至る。専門は赤外線天文学。ISASニュース編集長。

JAXA宇宙科学研究本部 赤外・サブミリ波天文学研究系 教授。理学博士。

1979年、名古屋大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程中退。名古屋大学理学部助手を経て、1988年より旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)にて大気球、観測ロケットを使った赤外線天文観測に従事。1995年、宇宙実験・観測フリーフライヤーSFUに搭載された、日本初の赤外線宇宙望遠鏡(IRTS)実験に参加。「あかり」には開発当初から携わり、2005年4月、プロジェクトマネージャに任命され、現在に至る。専門は赤外線天文学。ISASニュース編集長。