|

|||||

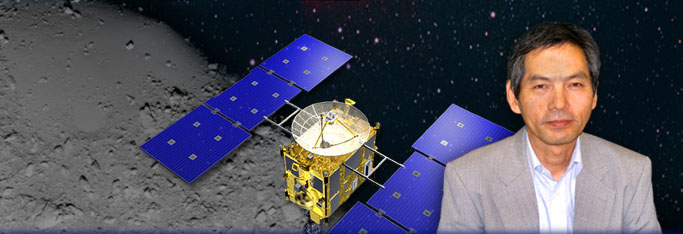

Q. 先生のこのミッションにおける役割を教えてください。 「はやぶさ」は工学探査機ですが、小惑星・惑星の研究者が多く参加し、科学探査・研究活動を行います。私は、これらの科学側面での活動が有効に進められていくように科学面のとりまとめをしています。専門は、小惑星の衝突進化の研究です。 Q. どうしてイトカワが選ばれたのですか? 小さいロケットでも行きやすく、エネルギーが小さくても行けるという工学的、技術的な観点から選ばれました。しかし、この小惑星は科学的に見ても探査価値の高いものです。 イトカワは、1998年にアメリカ人によって発見された、近地球型小惑星に分類される天体で、日本のロケット開発の父、糸川英夫博士にちなんで名付けられました。「はやぶさ」ミッションが立ち上がったのは1994年。その当時は、ネレウスという別の小惑星がターゲットに選ばれていました。ミッションを具体化していく中で、探査機の重量や、時期的な問題などが出てきたため、ターゲットを変更したのです。実は、3度目に変更して決まったのがイトカワでした。

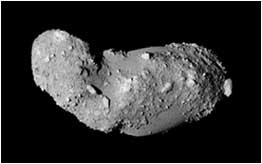

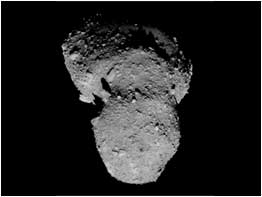

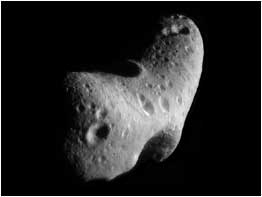

到着前、海外研究者も多数集まって、イトカワがいったいどんな天体かを予想する研究会を行いました。その時、ほとんどの研究者はレゴリスがあるだろうと予想をしていましたが、私はどちらかというと、レゴリスはないだろうと思っていました。岩盤が露出しているような表面を想像していたのです。ですから、岩がごろごろ転がっていて、しかも、少ないにしろレゴリスが存在するというのは驚きでした。それが二分されて分布しているのも大変興味深いことです。従来、NASAの探査機が撮っていた大きな小惑星のイメージとはずいぶん違うなと思いました。 Q. 岩石やレゴリスの分布を調べることによって何が分かるのですか? 衝突の歴史が分かります。それには、まずどの地域にどれくらいのサイズの粒子、岩が分布しているかということを調べる必要があります。そして、それをもとに、どんな衝突がどれくらい起こって、どれくらいの大きさと量の破片が出たのかを考えることができます。天体の構成物質によって破片の出方も違いますので、天体内部の物質構造もある程度推定できるでしょう。 平たい地域(レゴリス地域)における画像分解能以下の粒子のサイズ分布に関しては、まだ分かりません。それを知る手段として、太陽の光がイトカワ上でどのように反射するか、その光の強度や色合いはどうなのかをいろいろな方向や角度から観測しています。天体から見た、太陽方向と観測地点方向のなす角度を位相角といいますが、この位相角が0度に近づき、天体が太陽から真正面に光を受けるようになると、その天体が急速に明るくなるという性質があります。この性質を「衝効果」といいますが、この情報からも、岩や砂の区別や表面の組成などを調べることができます。太陽 - はやぶさ - イトカワを一直線に並べて位相角を0度に近づけて観測したところ、イトカワにも衝効果があることが分かりましたので、これを詳しく解析することにより情報が得られると思います。 また、地形による粒子サイズの予測も考えられています。非常に細かい砂、あるいは玉砂利のようなものかということは、物が転がりやすい地形かどうかということに反映するかもしれないからです。 Q. 先生が今「はやぶさ」に期待することは何ですか? 「はやぶさ」は、すでにここまでの時点でも、工学面だけでなく科学面でもすばらしい成果をあげていると思っています。次のチャレンジとして、サンプルの採取という難関が待ち受けています。すでにイトカワのサンプル採取をするための着陸地候補地点が決められていますが、正直な気持ち、どこでも良いからサンプルが採れればと思っています。サンプルを採って地球に帰還するまでには、まだまだ難関があります。とにかく、なんとか無事にサンプル採取カプセルが地球に戻ってて来られるようにと祈るような気持ちです。 Q. 今後のイトカワ研究にかける先生の思いとは? もともと、小惑星は塵が集り微惑星ができて進化したと考えられていますが、今見ている小惑星は、その後、破壊を何度も繰り返してできてきたものと考えられています。小惑星は破壊の産物と言われるのですが、どのような衝突を経てできたのかを探るには、イトカワのように表面に岩がいっぱいある天体が大きな手がかりとなります。 今まで観測された小惑星は、厚い層のレゴリスで岩が隠されて見えませんでした。 例えば、小惑星エロスは、レゴリスが数十メートルもあります。表面がレゴリスで覆われている場合、天体を知る手がかりは、主に表面にあるクレーターの大きさと数だけになります。しかしイトカワの場合、もちろんクレーターは調べますが、それに加え、岩石のサイズ分布などを調べることで、今までとは違った新しい知見が出てくると思います。 「はやぶさ」が出したイトカワのデータには、いろいろな研究材料がたくさん詰まっています。今回得た観測データは、地球に落下した隕石などとも比較するなど、さまざまは角度から解析される予定です。その結果は、もちろんわれわれのグループだけでなく、世界中の科学者にとっても大変インパクトのあるものになると思います。これによって、小惑星の歴史、さらには地球や太陽系の歴史に関する研究を確実に進展させられるものと思っています。 Q. 今後の惑星探査へどのようなことを期待しますか? 「はやぶさ」は、日本の小天体探査の第一歩です。何十万個とある小惑星は、それがもつ表面の反射率が光の波長によってどのように変わるか(反射スペクトル)で、少数のタイプに分類されています。それらのタイプの中で、普通コンドライト隕石に近いと思われている明るいSタイプと、炭素質コンドライトに近いと思われている暗いCタイプがもっとも主要なものです。イトカワはSタイプですから、次回はCタイプの小惑星に行くというように、小惑星探査をシリーズ化していければよいと思います。日本だけで実現するのが大変な場合は、海外の科学者とも協力し、日本がリードする世界的規模の惑星探査を行うことができればと思っています。 |

|||||

|