「日本は宇宙先進国でありたいのか?」

現在、日本はこの問いに改めて答えるべき時を迎えている。その問いに答えるための一判断材料となるシンポジウムが、2012年10月30日と31日の二日間にわたって東京で開催された。宇宙航空研究開発機構(JAXA)主催の第1回国際宇宙探査シンポジウム「人類の宇宙探査とその未来」であり、今後も毎年の開催が予定されている。国際および各国の宇宙探査計画に関して、人類的、科学技術的、政策的意義を議論するために、日米ロ欧の政府宇宙機関や民間宇宙企業の担当者、大学研究機関の専門家たちを講演者やパネリストとして集めたものである。

一日目は、宇宙探査に対する日米ロ欧の現状認識、月探査の科学技術的意義、有人宇宙探査の人類的意義に関する講演の後、「有人宇宙探査の意義」と題するパネルディスカッションが行われた。二日目は、前日に続いて「有人宇宙探査への挑戦」と題する、より政策的視点からのパネルディスカッションが行われた後、世界の宇宙探査構想に関して、各国の政府宇宙機関や民間宇宙企業の担当者による講演が行われた。

筆者は、このようなシンポジウムに参加する機会を得たので、ここでは、二つのパネルディスカッションで取り上げられた論点を中心に、有人宇宙探査の意義を宇宙政策研究の観点から考察してみたい。

小惑星探査機「はやぶさ」

宇宙ステーション補給機「こうのとり」(提供:NASA)

日本はいま、宇宙政策の大転換期にある。2008年5月に「宇宙基本法」が成立して、内閣に宇宙開発戦略本部と宇宙担当大臣が設置され、2009年6月に初めての「宇宙基本計画」が策定された。そして2012年7月、新たに日本の宇宙政策の司令塔として、内閣府に宇宙戦略室と宇宙政策委員会が設置され、JAXAは政府全体の宇宙開発利用の中核的な実施機関として改めて位置づけられた。その宇宙戦略室と宇宙政策委員会において現在、2013年度から5カ年の新たな宇宙基本計画の策定が進められている。

これまで、日本の宇宙科学・宇宙探査・有人宇宙活動は、世界的に高く評価されてきた。世界初の小惑星サンプルリターンに成功した小惑星探査機「はやぶさ」、月の起源と進化を解明する月周回衛星「かぐや」、その他さまざまな科学衛星を打ち上げて成果を上げてきた。また、「国際宇宙ステーション(ISS)」にその計画当初から参加して、「きぼう」日本実験棟を建設し、宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)による補給技術を確立した。ISSには、日本人宇宙飛行士がこれまでに9回滞在し、その組立・維持・補修をしながら、材料・生命科学や宇宙医学等の実験を行ってきた。さらに、ISSの利用成果や軌道上機器の地上回収を実現し、将来の有人宇宙機の開発を目指して、HTVに回収機能を付加する「HTV-R」の研究を進めている。ただし、有人ロケット・宇宙船(有人往還システム)を独自に開発するかどうかは、日本の宇宙活動にとって、これまでも現在も大きな論点の一つである。

また、ISSが完成したいま、次の目標として月・小惑星・火星を想定して、世界14の宇宙機関によって、2007年5月に「国際宇宙探査協働グループ(ISECG)」が設立された。2011年8月からはJAXA が議長を担当し、同年9月には当面の目標として有人火星探査を位置づけた「国際宇宙探査ロードマップ(GER)」が取りまとめられた。こうした状況の中で、この国際宇宙探査シンポジウムは、ISSの次の国際協働による有人宇宙探査構想の議論を深めるために開催された。

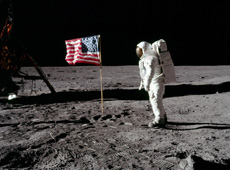

人類初の有人月面着陸を実現したアポロ計画(提供:NASA)

一日目のパネルディスカッションは、有人宇宙探査の意義を確認するものであった。パネリストの多くが、40年前に有人月面着陸を実現した米国の「アポロ計画」を取り上げて、無人探査では得られなかったであろう、その人類に与えた影響と科学技術的成果を指摘した。それでは、現在進行中のISS、とくにその費用対効果はどうだろうか。この問いに関して、パネリストの議論は肯定的意見と否定的意見が半々であった。ISSが莫大な費用と何十年という時間を費やしながらも、米国・ロシア・欧州・日本・カナダの国際協力によって、最後まで建設されたことは評価されるべきである。その一方で、ようやく完成したばかりで、微小重力を利用した材料・生命科学や宇宙医学等の実験はまだこれからであり、現時点では当初期待されたような成果は上がっていないとも言われている。

現在のISSについてはこうした評価であったが、ほとんどのパネリストが今後のISSの有効活用への期待を述べた。ISSの今後5年の成果を見守るべきである。また、ISSという宇宙実験室を、商業利用として一般民間人に開放するという案も出された。実際、これまでISSと直接関係を持ってこなかった国連宇宙部(UNOOSA)も、2010年に「有人宇宙技術イニシアチブ(HSTI)」を立ち上げて、国際社会全体によるISSの有効活用の議論を促進している。ISSはその国際協力の枠組みを評価される一方で、今後の科学技術的成果が期待されている。現在、ISSの参加国はその運用に関して、合意されている2015年までに加えて、2016年から2020年までの延長を検討している。

国際宇宙ステーション(提供:NASA)

それでは、日本国内でのISSの政策的評価はどうだろうか。ISSでの日本人宇宙飛行士の活躍はそれなりに評価されているが、ISS関係の経費としてこれまでに約8000億円、毎年約400億円を支出しており、厳しい財政の中で常に経費削減の対象になっている。ISSの利用・発展可能性の限界や新たな宇宙探査計画の策定を考えれば、ISSを最大限活用して終了するということでやむを得ないであろう。

しかしながら、日本が、1980年代にどのような経緯で米国の「宇宙ステーション計画」に参加し、1990年代に冷戦終結後のロシアの参加によって、ISS計画へと変更になった際にどのように対応したのか、そして2000年代にISSの実際の建設にどのように取り組んだのかについて、どれだけのことが一般に知られているだろうか。

筆者は数年前、ISSへの日本の参加に関する政治外交的意義を検討するために、約30名の欧米を中心とした宇宙政策の専門家に対して、インタビュー調査を実施したことがある。質問は、「ISSへの日本の参加は、全体として日本の国益、とくにその外交に貢献してきたと思いますか、そしてISSの発展段階に応じて、日本は他の参加国と上手に交渉してきたと思いますか」というものである。

これに対して回答者の多くが、ISSへの日本の参加は、その科学技術的意義だけでなく政治外交的意義が大きく、日本はその国力、より具体的には科学技術力、経済力、そして外交力を国際社会に示すことができたという意見であった。その一方で、日本は、ISSの発展段階に応じて比較的上手に交渉してきたが、1990年代のロシア参加の際など、宇宙政策と外交政策をうまく連動させた上での迅速な決定や対応ができていなかったのではないかという指摘もあった。また、米国の回答者の多くから、ISSは戦後の日米関係と日米宇宙協力の一つの大きな帰結であり、日本は米国にとって宇宙活動全体における最良の信頼できるパートナーとなっているという回答が得られた。さらに、ISSに参加していない国々の回答者からは、日本がISSに参加していることの科学技術的および政治外交的意義は非常に大きいという意見が多かった。

こうしたまさに「宇宙外交」と呼ぶべき政治外交的意義が、ISSにおける他の参加国との協力の中で、日本の宇宙科学技術力が大きく発展したという科学技術的意義とともにあったことは、認識しておくべきことである。もしISSに参加していなかった場合の過去30年と今後の10年のことを考えてみれば、ISSの意義を軽視することはできないだろう。そうした認識の上で、ISSの今後の科学技術的成果を見守りつつ費用対効果を考え、他の参加国との国際協力の枠組みを大事にしながらよく話し合い、最大限活用して終了するというのが、日本が取るべき道ではないだろうか。

日本では、ISSのような有人宇宙計画について、「ソフトパワー」と言及される場合が多いようである。実際、今回のシンポジウムでも、日本の講演者やパネリストはそのように言及していた。しかし、有人宇宙計画というものの歴史的意義や、ソフトパワーとそれに相対する「ハードパワー」の概念を、本当に理解した上での言及なのかというと疑問が残る。結論から言えば、有人宇宙計画はソフトパワーであり、ハードパワーであると考えるべきである。

まず、言葉の整理をしておきたい。有人宇宙計画と言う場合、アポロ計画のような有人宇宙「探査」だけでなく、スペースシャトル計画やISSのような有人宇宙「利用」も含まれる。したがって、有人宇宙計画と有人宇宙「探査」計画はもちろん同義ではないが、ここではとくに「無人」との違いに注目して、有人宇宙計画として考えてみたい。

また、ソフトパワーをハードパワーに相対する概念として最初に提唱したのは、著名な国際政治学者ジョセフ・ナイ(Joseph S. Nye, Jr.)である。しかし、その定義がやや曖昧であり、「ソフト(柔らかい)」という言葉のイメージに引きずられて、時と場合と人によって都合よく便利に使われている場合が多い。そこで、それらの定義をもう一度確認しておく。

ハードパワーとは、軍事力、経済力、技術力などによって、相手に自分の望むことをさせる直接的な強制力である。一方、ソフトパワーとは、理念、文化、魅力などによって、自分の望むものを相手にも望ませる間接的な影響力である。ただし、ナイ自身が説明するように、軍事力、経済力、技術力などを間接的な影響力、すなわちソフトパワーとして使うこともできるし、理念、文化、魅力などを直接的な強制力、すなわちハードパワーとして使うこともできる。したがって、ハードパワーとソフトパワーの違いは、ごく簡単に言えば、直接的な強制力として使うか、間接的な影響力として使うかの違いである。またナイは、ハードパワーとソフトパワーを上手に組み合わせて効果的な戦略を確立する能力として「スマートパワー」を定義して、その重要性を訴えている。

スペースシャトル(提供:NASA)

有人宇宙計画は確かに、その国家の総合的な国力、そしてその理念・価値観を国内外に誇示するという目的のために行われてきた場合が多い。こうした誇示は軍事兵器や経済制裁などと比べれば、間接的な影響力と考えられ、ソフトパワーと呼ばれてきた。しかしその一方で、直接的な強制力を及ぼした場合も少なくない。冷戦中のアポロ計画やスペースシャトル計画はその典型例である。アポロ計画は軍事宇宙計画ではないが、その軍事的応用はさまざまに検討されていたし、スペースシャトル計画は軌道上の衛星を捕捉するなどの具体的な軍事利用が検討されていた。これらを当時のソ連は大きな脅威と感じて、自らも有人月面着陸計画を進め、また国内経済がすでに疲弊していたにもかかわらず、ソ連版スペースシャトル「ブラン」まで開発した。

現在は、このような冷戦中に比べれば、無人衛星・探査機の科学技術が進歩して、有人宇宙計画の軍事的価値は下がっているのかもしれない。しかし、現在の世界各国の公開情報だけで判断すべきではなし、人間はいまだ人間に総合的に取って代わる機械・機器を作り出していない以上、そして宇宙に行く人間が増え続ける以上、今後、有人宇宙計画の軍事的価値が上がることはあっても下がることはないだろう。有人宇宙計画は、外交・安全保障、経済、科学技術などの分野において、直接的な強制力になる場合もあるし、間接的な影響力になる場合もあるのである。

以上のように考えてみると、有人宇宙計画を、目に見えるものや数字にできるものだけで判断して、イメージだけの費用対効果の悪い「ソフトパワー」と片付けてしまうことはできないだろう。問題なのは、その有人宇宙計画によって何を成し遂げようとしているかという目的や意義である。有人宇宙計画の目的や意義については、世界各国がそれに取り組む際に繰り返し検討してきたことであり、次のように整理できるだろう。(1)政治外交的意義(国力や理念の誇示、国際的地位や国内求心力の向上、国際協調の推進)、(2)経済的意義(国内経済の活性化や産業力の向上、新しいエネルギーや資源の獲得)、(3)社会的意義(人類史に残る偉業の達成、理科系の教育・人材の強化)、(4)科学技術的意義(宇宙科学技術の発展、最先端の科学技術を牽引)、(5)安全保障的意義((1)から(4)の総合による国際関係における地位や抑止力、軍事技術への応用)である。

これまで日本は、スペースシャトル計画やISSという有人宇宙計画に参加することによって、第一に科学技術的意義、第二に政治外交的意義を追求してきたと言えるかもしれない。そして現在、このような多くの意義があるからという理由で、有人宇宙計画を継続発展させようとしている。しかし、日本がいまするべきはこれらの意義の中で優先順位を決めて、それに合った有人宇宙計画に取り組んでいくことである。他国の有人宇宙計画を、国家威信のため、軍事利用のため、月面資源獲得のためと批判する前に、自国の有人宇宙計画にもこれらの目的が多かれ少なかれ含まれていることを自覚し、その上で、どのような目的や意義のために、有人宇宙計画に取り組むのかを明確にすべきである。それは、有人宇宙計画をソフトパワーとして片付けてしまうことではなく、ハードパワーとソフトパワーの両方であるという認識から始まるのではないだろうか。

二日目のパネルディスカッションは、有人宇宙探査をより政策的視点から議論するものであった。まず、東日本大震災と原子力発電問題に関連して、科学技術で生まれた問題は科学技術で克服すべきで、日本にはそれができるはずであるという意見が出された。また震災の際には、陸域観測技術衛星「だいち」の画像データや、超高速インターネット衛星「きずな」による衛星通信が役に立ったことが紹介された。

その上で、別のシンポジウムでの次のような議論が紹介された。「有人宇宙探査を続けるかどうか」という質問に対して、賛成の理由は、人類精神の拡大(お金に換算できない価値)、国力の証明(技術力+人材)。一方、反対の理由は、安全性(人命へのリスク)、コストがかかり過ぎ、人類精神の拡大は有人より無人、というものであった。この内容に対して、人命へのリスクを、日本が国家として受け入れることができるかどうかが議論になった。

日本のパネリストたちは、おそらく受け入れることができないだろうという否定的意見と、いや受け入れて乗り越えていくことができるだろうという肯定的意見に分かれた。米国のパネリストからは、最先端の開発をするのに人命のリスクを全く受け入れられないという考え方は、欧米人にとっては大きな驚きであり、未来志向的な考えではないという意見が出された。米国は、1967年のアポロ宇宙船の実験火災で3名、1986年のスペースシャトル「チャレンジャー号」と2003年の「コロンビア号」の事故で14名の生命が失われたが、それらを乗り越えて、現在も有人宇宙活動を積極的に行っている。

もし本当に、日本が国家として宇宙活動における人命喪失を受け入れることができないのであれば、現在、ISSで行っている日本人宇宙飛行士の活動は即刻中止すべきではないだろうか。有人宇宙活動で最も危険な打ち上げと帰還は他国にお願いしておいて、もし事故が起こった場合にはその責任をすべて押し付けてしまうのならば、日本は宇宙先進国としてだけでなく、国際社会の一員としての地位も信頼も失ってしまうだろう。

かつて日本は、1990年から1991年の湾岸危機・戦争の際、その対応があまり遅く、総額130億ドルの財政支援を行ったにもかかわらず、米国やクウェートを始めとする国際社会から感謝されることはなかった。この外交的敗北を克服するために、財政支援だけでなく人的貢献も果たそうと、ペルシャ湾の機雷除去のために海上自衛隊掃海部隊を派遣し、翌年の1992年6月には「国際平和協力法(PKO協力法)」を成立させた。1993年春には国連ボランティアと文民警察官の日本人犠牲者が出たが、現在に至るまで、国際平和協力のために自衛隊等を海外に派遣し続けている。

もちろん、国際紛争と宇宙活動を一緒にすべきではないかもしれない。だが、世界的に有人宇宙活動がますます活発になっていく中で、日本は危険な打ち上げと帰還は他国にお金を払ってお願いし、研究開発段階の有人ロケット・宇宙船には他国の宇宙飛行士に乗ってもらい、日本人は安全の確認されたものだけに乗せてもらうということは、通用しなくなるのではないだろうか。これは、独自で研究開発するよりも安く乗せてもらった方がよいというコストだけの問題ではない。もし宇宙活動における人命喪失を乗り越えてきた米国を素晴らしいと少しでも思うのならば、世界的な有人宇宙活動においても責任を果たし信頼を得ていくために、「財政支援」だけでなく「人的貢献」も考えていく必要があるだろう。

また、米国、ロシア、中国に続いて、欧州とインドが有人往環システムの開発に乗り出している現在、日本がそれに取り組まないのは、宇宙先進国ではなくなることを意味するのではないだろうか。他の宇宙先進国が保持しているもしくは保持しようとしている科学技術力を持たない、それどころか理解することもできなくなってしまうのである。これは、東日本大震災後の原発問題にも通じるものだろう。自らが原発を放棄するのは勝手であるが、他国が所有する原発の現状だけでなく、その後どのように改良されていくのか、発展していくのかも理解できなくなってしまうのである。

宇宙探査という観点からは、あるパネリストが主張したように、無人か有人かという二者択一の議論ではなく、無人によってできることと、有人によってしかできなことをうまく組み合わせてバランスを取りながら、一つ一つの宇宙探査計画を作り上げていくべきだろう。日本はいま、これからの有人宇宙探査をどうするか、そして有人往還システムを独自に開発するかどうかを問われている。

それでは今後、日本はどのような宇宙探査計画に取り組んでいくのだろうか。この国際宇宙探査シンポジウムでは、JAXAによって以下のような月探査・有人宇宙探査の構想が説明された。それは、宇宙開発戦略本部が2009年6月に策定した「宇宙基本計画」と、その戦略本部の下に設置された月探査に関する懇談会が2010年7月に策定した「我が国の月探査戦略」に基づくものであった。

その内容は、2020年に月面における高度なロボットによる無人探査の実現を目指し、その頃までに有人宇宙活動(有人往還システム)への技術基盤の構築を目指す。その次の段階として、人とロボットの連携による本格的な月面探査を目指すというものである。そしてこれらは、ISSを通じて生命維持や輸送に関する技術や知見を獲得しながら、ISECGのような国際協働によって実施する。その国際協働への日本の具体的貢献として、HTVやそれを打ち上げるH-IIBロケットの技術を発展させて「軌道間輸送機(OTV)」を開発することを提案している。

このような日本の月探査・有人宇宙探査の構想は、国内外の現状を考えれば、妥当なものであり、最大限のものだろう。宇宙活動の中でもとくに宇宙探査には、高度な科学技術と莫大な資金が必要である。それらを一国で賄うことは難しく、基本的に国際協力で行い、その中で独自にできることに取り組む。宇宙活動全体に言えることであるが、国際協力と自主路線の間でのバランスと住み分けである。ただし、そのバランスと住み分けを考えるとき、鍵となるのは宇宙輸送手段だろう。

現在、H-IIAやH-IIBの後の次期基幹ロケットの研究開発も始めなければならない時期に入っている。そのロケットが出来上がるのは10年後である。小型衛星から大型衛星まで対応できるような新しいロケットを開発することも大事である。だが、それらはH-IIAやH-IIBや現在開発中の固体燃料の「イプシロン」ロケットを改良していくことで何とか対応できるのであれば、新しく開発するのは有人打ち上げロケットであるべきだろう。日本のロケット技術を維持し、国際競争力を持った輸送システムを開発するという観点からは、物と人の宇宙輸送に対して、複数のロケットを保有する必要があるのではないだろうか。

いずれにしても、今後の日本の宇宙探査に関して、何を目的や意義とするのか、無人と有人をどのように組み合わせていくのか、有人往還システムを開発するのかなど、さまざまな論点があり意見があるだろう。その際、国民的議論を行うことがまず大事であるが、そのような議論を行った後、国家・政府が何らかの決断をすることの方がさらに大事である。国民の意見が分かれることに関して、放置するのではなく決定を下すのが、国家・政府の役割であり責任である。このようなことを考えて、現在の日本の宇宙政策決定体制を見るとき、宇宙開発戦略本部、内閣府宇宙戦略室、宇宙政策委員会、そして実施機関としてのJAXAの関係をさらに整理していく必要があるだろう。体制を頻繁に変えるのはよいことだとは思わないが、必要な改革ならばやるべきであり、宇宙担当大臣の責任と権限の強化がまず必要かもしれない。

日本はいま、その政策と体制の大転換を行って、政治外交、経済産業、科学技術、安全保障、そして人間・地球社会の発展という観点から、宇宙活動に取り組もうとしている。それは、日本が宇宙先進国でありたいのか、そして国際社会における先進国・経済大国でありたいのかという問いに答える作業でもある。今回の国際宇宙探査シンポジウムは、その作業のよい出発点になったのではないかと思う。日本は宇宙先進国としての宇宙探査に取り組むべきである。

第1回 国際宇宙探査シンポジウム パネルディスカッション1「有人宇宙探査の意義」

第1回 国際宇宙探査シンポジウム パネルディスカッション2「有人宇宙探査への挑戦」

日本は宇宙先進国でありたいのか?−第1回 国際宇宙探査シンポジウムに参加して−