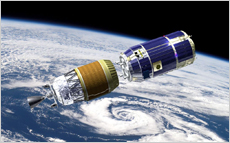

H-IIBロケット第2段から分離されたHTV(想像図)

H-IIAロケットおよびH-IIBロケットを基盤とする宇宙輸送システムは、2006年の第3期科学技術基本計画において、日本の国家基幹技術として位置づけられています。国産大型ロケットの一番大きな役目は、日本が必要なときに、人工衛星など必要な物資や機器を、宇宙空間に自律的に打ち上げる能力を常に確保しておくことです。したがって信頼性をきちんと維持して、いつでも打ち上げられるようにしておくことが大切だと思います。

H-IIAやH-IIBのような大型ロケットは、地球観測衛星や測位衛星などの打ち上げ、国際宇宙ステーションへの宇宙ステーション補給機(H-II Transfer Vehicle: HTV)による物資輸送等の国主導のミッションに加え、複数衛星の同時打ち上げによる国際競争力の確保の観点から開発が必要なのです。日本の大型ロケットによって、それら必要なものを宇宙空間の所定の位置に展開し、活用させることによって、国民の生活に貢献したいと考えています。また、衛星打ち上げの国際市場に参入できる、信頼性やコストパフォーマンスの高いロケットを開発することにより、日本に新たな産業を創造し、国内産業を活性化させるというのも将来的な目的です。

H-IIBロケット

H-Iロケット(1986〜1992年に打ち上げ)

現在の日本のロケットは、研究開発の段階から、産業としてさらに成長させるために技術を蓄積し、成熟させている段階です。成熟とは、研究開発によって信頼性を極限まで高めていくことです。これが将来、日本の宇宙輸送システムの基盤技術になり得ます。

世界的に見ると、現在、日本のロケットはトップレベルに近い水準にあると思いますが、何が世界と違うかと言うと、打ち上げ回数が少ないことです。これまでの歴史でいうと、N-Iが7機、N-IIが8機、H-Iが9機、H-IIが7機、そして今のH-IIAが14機です。世界では、100機以上打ち上げているロケットは多数ありますし、150機の連続打ち上げに成功しているものもあります。そういう意味では、H-IIAの打ち上げ連続成功をできるだけ続けることが、日本のロケットの成熟化につながると考えています。

今後の日本の宇宙輸送は、H-IIAやH-IIBの大型ロケットを成熟させ、日本の宇宙産業の体力を強化するとともに、現在の使い切りロケットに代わる、再使用型の宇宙輸送技術や、将来の有人宇宙技術の基盤を形成し、発展していきたいと思います。

H-IIAロケットの打ち上げ

一時期、日本のロケットは失敗が続きましたが、失敗の直接的な原因究明とその対策だけでなく、ロケット全体について、開発初期までさかのぼって、開発過程での問題も見直すという総点検を行いました。それらの広範囲に渡る分析によって、信頼性の向上を着実に実行しています。その成果が現われて、H-IIAは連続8回打ち上げに成功し、現在では93%近くの成功率を確保しています。

打ち上げは成功し続けていますが、毎回打ち上げるごとに小さな不具合は発生しています。それを見過ごすことなく、その都度適切な対応がなされてきており、信頼性のさらなる向上につながっています。信頼性が上がったことで、ロケットの打ち上げ事業をようやく民間移転することができました。信頼性こそ、産業化、商業化において最大の要件です。ロケットの信頼性がなければ、将来、宇宙旅行に使うこともできません。民営化された後でも、JAXAとして、信頼性向上への努力はこれからも続けていきます。

製造中のH-IIBロケット(MHI飛島工場)

H-IIBの官民共同開発は、民間に主体性を持たせることによって、民間の経営手法を活用した効率的な開発を行うのが目的です。さらに、開発が完了した後の技術移転をスムーズに行うという目的もあります。我が国の場合は一般的にそうなのですが、H-IIBは、極めて効率的な開発を行い、少ない開発費でみんな頑張っています。そのため、いかに効率よく開発を進めるかという努力をいろいろな面で行っています。

今後、宇宙輸送システムも、航空機と同じように、基本的には民間に技術移転していく予定です。ですからH-IIAの打ち上げ民営化やH-IIBの官民共同開発などによって、日本の宇宙産業は新たな時代を迎えたといえるでしょう。現在の日本経済は、自動車産業やエレクトロニクス産業が大きな牽引力となっていますが、今後は、航空宇宙産業が牽引力の一部となってほしいと思います。その目標に向けて、民間でできることは民間でやり、JAXAは将来のさらに先進的な技術の研究開発に重点を移すことになると思います。また、技術移転を受けた会社は、日本経済を牽引するためにもぜひ国際的なマーケットへ進出していただきたいと思います。そしてJAXAは、経済や産業、科学技術を発展させる「縁の下の力持ち」的な役割を果たしていきたいと考えています。

関連リンク:宇宙輸送ミッション本部

河内山治朗(こうちやまじろう)

JAXA理事。宇宙輸送ミッション本部長

1970年、早稲田大学理工学部機械工学科卒業。同年、宇宙開発事業団(現JAXA)へ入社。1998年に宇宙往還技術試験機HOPE-Xプロジェクトマネージャ、2003年にH-IIAロケットプロジェクトマネージャ。2005年に宇宙基幹システム本部事業推進部長に就任。2006年より現職。

JAXA理事。宇宙輸送ミッション本部長

1970年、早稲田大学理工学部機械工学科卒業。同年、宇宙開発事業団(現JAXA)へ入社。1998年に宇宙往還技術試験機HOPE-Xプロジェクトマネージャ、2003年にH-IIAロケットプロジェクトマネージャ。2005年に宇宙基幹システム本部事業推進部長に就任。2006年より現職。