Q. これから野口宇宙飛行士や古川宇宙飛行士による長期滞在が行われる予定ですが、今後の日本人長期滞在における課題は何だと思われますか?

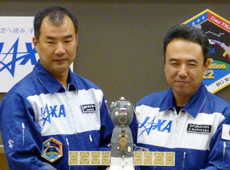

ISS長期滞在を予定する野口宇宙飛行士(左)と古川宇宙飛行士(右)

1人の日本人宇宙飛行士が宇宙へ行くことによって様々なデータが得られますが、より多くの日本人が宇宙に行くことによって、数多くのいろいろな科学実験が行われ、たくさんの新しい貴重なデータを取得することができます。実験だけでなく、微小重力環境を利用した教育や芸術活動からの興味深い成果が出てくるでしょう。例えば、今回の私の宇宙飛行では、多くの皆さんが応募して下さった「おもしろ宇宙実験」を行ったり、無重力舞踊など芸術実験にも挑戦しました。このように、いろいろなことにチャレンジしていくことから、新しい課題が出てきて、そこから新たな知見が得られるのだと思います。ですから、これから長期滞在を行う日本人の宇宙飛行士たちにも、できるだけ多くの新しいことにチャレンジしてほしいと思います。

Q. 今回の経験を今後の活動にどう活かしていきたいですか?

ロシア居住棟「ズベズダ」にて、若田宇宙飛行士(提供:NASA)

スペースシャトルの短期フライトに過去2回参加する機会がありましたが、やはり長期滞在ミッションは、短期フライトとはまったく異なる新しい経験でした。宇宙長期間滞在の経験を活かして、今後の日本人宇宙飛行士による宇宙飛行において彼らの支援をしっかり行っていきたいと思います。また、これまでの訓練や宇宙飛行を通して学ばせていただいたことを、「きぼう」そしてISS計画の成功とその先の日本や世界の有人宇宙活動の展開のために活用していきたいと思います。

Q. 将来、人類が火星に行ったり、宇宙に住むことが可能であるという実感がわきましたか?

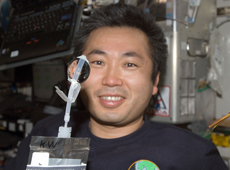

ISSで再生された水と若田宇宙飛行士(提供:NASA)

私たち人類はすでに火星へ行く技術を持っていると思いますし、近い将来、有人火星飛行を行うことは可能だと思います。有人宇宙活動は、長い目で見れば、人類が「種」として存続していくための危機管理のための営みとも言えるでしょう。宇宙で生きていくための知見や技術を獲得する技術開発は、宇宙における人類のフロンティアを拡大していくことのみならず、効率のよい太陽光発電能力など地球環境を守っていくために活用できる技術も生み出しています。

そして有人宇宙活動を進めて行く事によって、地上での日常生活にどのような豊かさをもたらすことができるかを、いつもしっかりと考えていくことが肝要です。例えば今回のミッション中に、ISSで、尿をリサイクルする水の完全再利用システムが稼働を開始しました。尿から再生された水を飲んだところ、普通の水と変わらずとてもおいしかったです。やはり火星のような遠くへ行くときには、限られた打ち上げ能力の中で水資源を確保しなければなりませんので、水の完全再利用システムはとても重要です。この水循環をはじめ、ISSには、地球が私たちを守ってくれるときに機能するシステムがたくさん詰まっているので、ISSはまさに「ミニ地球」と呼べるでしょう。そして、宇宙で生活していくために必要な技術や能力は、地球環境を守っていくためにもますます役立っていくと思います。

Q. 若田さんご自身は、あとどれくらい宇宙に暮らしてもいいと思いますか?

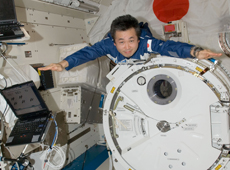

「きぼう」内を移動する若田宇宙飛行士(提供:NASA)

これは非常に興味深い質問で、ロシア人のポリャコフ宇宙飛行士は14ヵ月連続で宇宙滞在をしています。私が宇宙に打ち上がった3月15日(米国東部時間)、そして2日後の3月17日にISSにドッキングしたときにも、「この宇宙ステーションにどれだけいられるか?」と自問自答してみたんですね。その時には、ISSが非常に快適な居住空間であるという印象から、1年は宇宙にいられると思いました。そして、時間が経つうちに自分の気持ちがどう変わるか興味がありましたが、実際に4ヵ月半が経って帰還する直前に同じことを自問自答した時には、さらに1年はいられると思いました。生活環境や仕事の量、生活パターン、食料、心理的なサポートなど総合的に見て、4ヵ月半プラス1年、つまり1年半くらいは頑張れば宇宙にいられると感じました。

Q. 日本の有人宇宙活動について、どのようなことを期待しますか?

2009年9月にISSにドッキングした、日本初の宇宙ステーション補給機(HTV)(提供:NASA)

まず重要なのは、「きぼう」の運用を着実に進め、ISS計画を成功させることだと思います。「きぼう」は、2008年3月に船内保管室、2008年6月に船内実験室、2009年7月に船外実験プラットフォームが取り付けられて完成したわけですが、複雑なシステムであるにも関わらず、これまで大きなトラブルはほとんどありません。これは、日本の高い品質管理能力の表れではないかと思います。宇宙という過酷な環境下で、人間が生活したり、実験をするための施設を運用していくということは、実はとても難しいことです。運用方法を誤れば、火災や急減圧など致命的なダメージに至るような事故にも結びつきます。

筑波宇宙センターの運用管制チームの皆さんは、世界各国の管制チームや軌道上の宇宙飛行士たちと協力して24時間体制で「きぼう」の運用を行っていますが、この有人宇宙施設の開発や運用を通して得られた新しい技術やノウハウを、ポストISSの日本の有人宇宙活動に活かしていく必要があると思います。そして、ロボティックス技術など、日本の得意な分野を活かしながら、技術立国として、日本が世界の有人宇宙活動の発展に大きく貢献していくことを期待しています。

また、今後の有人宇宙計画も国際協力で進んでいくことが予想されますが、その中で、日本がより主体的に有人宇宙活動を展開していくために、日本独自の宇宙往還システムの構築が重要になってくると思います。例えば、有人月探査についても、日本がそれを主体的に実現できるような取り組みが必要ではないかと思います。月を目指すとしても、火星を目指すとしても、私たち人類が宇宙へと新しいフロンティアを展開していることにかわりありません。宇宙へ行く過程を通じて、日常生活に役立つ新しい技術がいかに生まれ、私たちの毎日の生活を豊かにするかという視点がとても大切です。なぜ宇宙へ行くのかをしっかり見据えて、有人宇宙活動をはじめとする宇宙開発全般を進めていく必要があると思います。

Q. 若田さんの今の夢を教えてください。

私の目標は、ISS計画全体を成功させるために、日本人宇宙飛行士として尽力していくことです。そして「きぼう」をはじめ、ISS計画全体の中での人的貢献も含めて、日本が世界の宇宙開発の発展に大きく寄与していることを広くアピールしていきたいと思います。そして、将来は日本の種子島宇宙センターから、日本や世界の宇宙飛行士たちがどんどん宇宙へ行けるように、地球低軌道への往還能力をもつ日本の宇宙船をつくることが、私の大きな夢です。 Q. 最後に日本のみなさんへメッセージをお願いします。ISSに滞在している間、皆さんからは多くの応援メッセージをいただき本当にありがとうございました。皆さんに励ましていただいたおかげで、4ヵ月半にわたる宇宙長期滞在を乗り切ることができました。無事にミッションを終了できたことを大変嬉しく思います。

今年の12月には野口宇宙飛行士がISS長期滞在に向かいます。来年の初めには山崎宇宙飛行士がスペースシャトルに搭乗し、その後古川宇宙飛行士も6ヵ月の長期滞在に臨む予定です。これからも日本の宇宙飛行士がどんどん活躍していきますので、引き続き皆さんからの応援をいただければ幸いです。

JAXA有人宇宙環境利用ミッション本部 有人宇宙技術部 宇宙飛行士、工学博士

九州大学大学院工学府航空宇宙工学専攻博士課程修了。1989年、日本航空株式会社に入社し、機体構造技術の開発などに従事。1992年4月、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の組み立て・運用に備え、NASDA(現JAXA)が募集したミッションスペシャリスト(MS)候補に選ばれる。同年7月、米国航空宇宙局(NASA)が実施するMS・パイロット候補者訓練用の第14期宇宙飛行士候補者養成コース参加のため渡米。1年間の訓練を経て、1993年、NASAよりMSとして認定される。1996年、STS-72に日本人初のMSとしてスペースシャトル搭乗。2000年、ISS組み立てミッションであるSTS-92にMSとして搭乗し、日本人として初めてISS建設に参加。2009年、STS-119/STS-127のMSおよび第18、19、20次ISS長期滞在フライトエンジニアとして搭乗し、日本人として初めて4ヵ月半に渡るISS長期滞在およびソユーズTMA宇宙船による軌道上飛行を実施。