Q. 太陽系惑星を探査する意義は何だと思いますか?

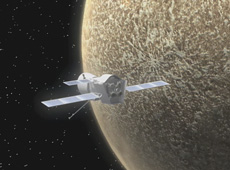

水星軌道に入る直前、結合した状態でのMMOとMPO(提供:ESA)

「行ったことがないところに行ってみたい」「別の世界を見てみたい」というのは、人間が持つべき健全な好奇心で、その一つの形が惑星探査ではないかと思います。ただ、未知の世界に行きたいと思っても、誰もが簡単にすぐ行けるわけではありません。今回の「ベピコロンボ」は、水星軌道に投入し、水星の苛酷な環境にも耐えうるという、チャレンジングな探査を実現するために、これまでたくさんの研究者や技術者たちが努力してきました。そして今も、ミッションを成功させるために頑張っています。私は、このような努力の中に、価値が生まれてくると思います。また、好奇心のために努力をすることは、人間の本質の部分に関わることと信じるので、それを途絶えさせないように努力していきたいと思います。

Q. 子供の頃から宇宙に興味がありましたか?

小さい頃はサッカーばかりしている子供でした。宇宙というよりは、物事の仕組みにとても興味がありましたね。宇宙空間にはものすごく奇妙なことがたくさん起きますので、仕組みを理解するという意味では、宇宙は大変面白いテーマだと思います。そこで、宇宙で起きる現象をシミュレーションするようになりました。私はもともと、コンピュータの中に宇宙空間を作り出して、何が起きるかをシミュレーションするのが専門です。特に、宇宙空間を満たしているガスがどのような現象を起こすかということに関心があります。

Q. これからの目標は何でしょうか?

宇宙で起きる現象を考えるときに、磁場がとても大事であるということを、惑星探査のデータから実証的に示して、磁場の影響を世間の常識にしていきたいと思います。例えば、車を設計するときに流体力学を考えなければならないのと同じように、宇宙のことを考えるとしたら、まず磁場を考えなければいけない、磁場が大事だということを常識として定着させるのが、私の専門における一番の目標です。

磁場は、張力といって、別の場所にいるもの同士を結びつける能力があります。これは太陽のまわりで塵が集まって惑星が形成される過程においても大事な能力かもしれません。また、オーロラ爆発のように、磁場には、静かにエネルギーをため込んで、時々爆発するという特殊な能力もあります。エネルギーをためておける能力というのは、今、惑星系が存在していることに関係が深いかもしれないし、宇宙空間がダイナミックに振る舞うことにも関係があるかもしれません。「磁場はただそこにあるもの」ではなく、宇宙が存在するための基本成分であるというのを明らかにし、それが中学校の教科書に載ることが夢ですね。

また、もっと大きな範囲での貢献ができればいいなと思います。例えば、若手が他分野に転出して活躍する場合に宇宙科学や惑星探査で体験した「文化」がよい意味で浸透していく、あるいは、宇宙科学全般における国際協力推進に貢献する中で、JAXAと共同するのは「楽しい」と思わせる雰囲気をつくる、というようなことです。宇宙探査というのは人類が好奇心を持ち続けるための要素の一つではないかと思いますので、それを意識して、これからも宇宙探査ミッションを考えていきたいと思います。

JAXA宇宙科学研究本部 宇宙プラズマ研究系 教授 博士(理学)

1992年、東京大学大学院理学系研究科地球物理学専攻修了、名古屋大学理学部助手。1996年、東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻助教授。2006年より現職。これまでに、磁気圏尾部観測衛星「GEOTAIL」、月周回衛星「かぐや」などに携わる。現在は、水星探査計画「ベピコロンボ」、地球磁気圏探査計画「SCOPE」、木星探査の将来計画などを進めている。専門は宇宙プラズマ物理学、惑星系形成論。

| ※ 関連リンク: | 水星探査計画「BepiColombo」 水星探査で地球の起源と進化を解明 |