Q. 「あかつき」の探査は、将来の惑星探査にどうつながっていくと思いますか?

「あかつき」(左)とロケット結合部(右)の適合試験

「あかつき」をきっかけに、惑星の気象学や環境科学といったものを、今後の太陽系探査の中心テーマの一つにしていくのが願いです。温度や圧力、風や水の分布といった惑星の大気環境がどのような条件によって決まり、それが長い時間をかけてどう変化していくのかを調べるのが、惑星気象学です。惑星の環境がいかに繊細なバランスの元に保たれているのかが分かると、地球環境の見え方も変わってきます。日本は地球の気象学の研究では、世界的にも高いレベルを持っています。そういったバックグラウンドも活かして、惑星の気象学の研究をリードしていけるはずです。

Q. 太陽系惑星探査の意義は何だと思いますか?

何よりも、地球を相対化する視点が得られることだと思います。地球の何が特殊で、何がありきたりなのかが、ほかの惑星と見比べると分かってきます。地球のように温暖湿潤で、表面に液体の水が存在できるような惑星が誕生する条件が、そうならなかった金星や火星を調べることで見えてきます。

別の時代の地球を考えるヒントが得られるということもあります。例えば、誕生して間もない原始の地球は今よりずっと厚い大気に覆われていて、今の金星と似ているところがあるかもしれません。また、金星は、いつか太陽が最期を迎えて膨張する時代の、地球の姿かもしれません。地球は数億年前に表面がすべて凍りついた時代があったことが分かってきていますが、そのような時代の気候は今の火星に似ているかもしれません。

Q. 子供の頃から宇宙に興味がありましたか?

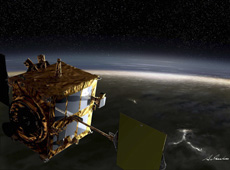

「あかつき」が見下ろす金星の雲海の想像図(提供:池下章裕)

興味はありましたが、特に宇宙だけに興味があったというわけではありません。ただ、「風」にはずっと愛着がありました。ラジオの気象通報を聞きながら天気図を書くのが好きでしたし、今でも外で強い風に吹かれていると幸せというくらいです。そんな中で、金星でとても不思議な風が吹いているというのを知って、これほど大きな謎を横に置いたまま、ほかのことを考える気にならなくなってしまいました。そういう意味では、子供の頃の興味の延長線上に、「あかつき」があるのかもしれません。

Q. 今後の夢は何でしょうか?

当面の最大の夢は、「あかつき」を成功させることです。次に何をしたいかはまだ漠然としていますが、金星は大変奥の深い惑星なので、やりたいことは尽きません。例えば、金星の大気に気球を飛ばして、風に乗って流れる気球から観測をするというアイデアがあります。火星も魅力的なターゲットです。最近、火星には大量の水が地下に氷として眠っていることが分かってきました。そこで、火星周回軌道から気象衛星を使って、大気と地表の間で循環する水蒸気を観測し、そこから地下の氷の状態を探ってみたいです。火星の地下にある氷がどのような事情でそこにあるのか、火星がどのような気候変動をしているのかに興味があります。

Q. 「あかつき」の打ち上げに向けて、みなさんにメッセージをお願いします。

「あかつき」が多くの方にとって、宇宙や惑星への興味の入り口になることを願っています。月探査機「かぐや」が撮った月の鮮明な映像を見て感動した方が多いと思いますが、月面が止まっているのに対して、金星大気はまるで生き物のように刻一刻と動くようすが分かるはずです。そういう意味で、「かぐや」とはひと味違ったおもしろい映像をご覧いただけると思います。そのような映像に興味を持った方たちが、「金星と地球はなぜこんなに違うのだろう?」と関心を広げてくれるといいですね。

せっかくの大きなイベントですから、研究者だけでなく、宇宙にあまり興味を持っていなかった人たちも一緒に盛り上がれるような仕組みをつくっていきたいと考えています。その一つとして、一般のみなさんからメッセージを募集して「あかつき」に搭載するというキャンペーンを行い、好評でたくさんの応募をいただいています。「あかつき」が無事金星に到着して、大気が渦を巻きながら流れていくようすをとらえたときの感動を、きっとみんなで分かち合えると楽しみにしています。

JAXA宇宙科学研究本部 准教授 博士(理学)

1998年、東京大学大学院地球惑星物理学専攻博士課程修了。同年、旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA)に赴任。これまでに火星探査機「のぞみ」や月探査機「かぐや」に携わる。専門は惑星大気科学。

| ※ 関連リンク: | 金星探査機「あかつき」 金星探査で惑星気象学の確立を |