Q. 海外からの、「はやぶさ」の帰還についての反応はいかがでしたか?

AIAA技術賞盾

先日NASAの「小惑星有人探査ワークショップ」に招待され、「はやぶさ」の報告をしましたが、とても評価が高くびっくりしました。今年の春にアメリカのオバマ大統領が、2025年までに有人小惑星探査をめざすと提案しました。「はやぶさ」は有人ではなくロボット探査ではありましたが、小惑星への着陸と、惑星間の往復を達成しました。そういう意味で、アメリカからの「はやぶさ」への関心は大きいと思います。

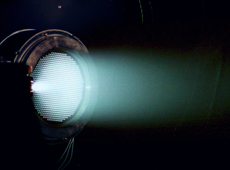

また、米国航空宇宙学会(AIAA)は、「はやぶさ」のイオンエンジンチームに、AIAA技術賞を授与してくれました。これは、電気推進を使って宇宙往復ミッションを達成した功績を評価していただいたものです。電気推進というと、これまでは、地球をまわる静止衛星の軌道制御に使われることが多く、惑星往復に応用したのは私たちが最初です。自分たちがやってきたイオンエンジンが新しい道を築いたことを評価され、この受賞は正直にうれしかったです。このように、「はやぶさ」の帰還は海外からも高く評価され、無人の宇宙探査の分野では、欧米を主導する立場として、日本が認められたようにも思います。

Q. 「はやぶさ」を通じて得たことを、今後の宇宙ミッションにどう活かしていきたいですか?

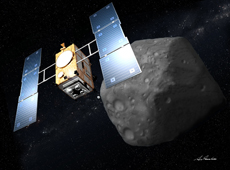

小惑星探査機「はやぶさ2」(提供:池下章裕)

小惑星探査機「はやぶさ2」(提供:池下章裕)

「はやぶさ」はとてもチャレンジングなミッションで、危機的な状況もたくさんありましたが、技術者や運用担当者たちは最後まで諦めずにやり通しました。みんなの心が折れなかったのは何故だろう?と考えたときに、やはり、面白かったからだと思います。「面白い」というのは、新しい世界を切り拓くことだと思いますので、「はやぶさ」のように、見たことのない小惑星にたどり着いて、誰もがやったことのない方法で地球に帰ってくるのは、面白いに決まっているでしょう。これから先、面白いと思えるようなミッションをどう作っていくかが重要だと思います。また、国民の方たちにも、面白いと思ってもらえるようにしていきたいと思います。ただ、「はやぶさ」のようなドラマチックな場面は少ないほうがよいですね。研究者の立場では、すべて予定通りに順調に進むミッションの方が望ましいと思います。

JAXA宇宙科学研究所 宇宙輸送工学研究系 教授。工学博士

月・惑星探査プログラムグループ 探査機システム研究開発グループ・リーダー

1988年、東京大学大学院工学系研究科航空工学専攻博士課程修了。同年、旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA)に着任し、2005年に教授となる。東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻教授を併任。専門は、電気推進、プラズマ工学で、小惑星探査機「はやぶさ」のイオンエンジンの開発をてがける。

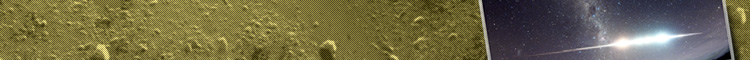

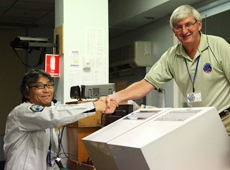

カプセル発見の報せに握手を交わす國中教授と豪軍側の運用責任者

カプセル発見の報せに握手を交わす國中教授と豪軍側の運用責任者

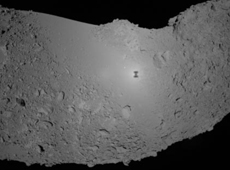

燃焼試験中のイオンエンジン

燃焼試験中のイオンエンジン