「ひので(SOLAR-B)」の目的は、太陽のコロナで起こるさまざまな爆発現象や加熱現象を観測することです。コロナは太陽だけでなくどの恒星にも存在していますが、どのようにしてできるかはまだ解明されておらず、天文学の大きな謎の1つになっています。「ひので」は、コロナの成因とそこで起こる爆発のメカニズムを解き明かすとともに、太陽が地球にどのような影響を与えるかを予測する宇宙天気予報にも大いに貢献すると期待されています。

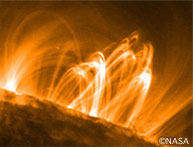

コロナは太陽表面から2000kmほど上空から惑星間空間へと拡がる、太陽の希薄な外層大気です。100〜300万度という高温のプラズマから成り立っています。太陽の中心部では水素とヘリウムによる核融合が起こり、温度は約1500万度あります。そこでつくられた熱エネルギーが太陽表面に到達すると約6000度まで温度が下がります。しかし、コロナは100万度以上という超高温にまで加熱されているのです。太陽の表面は約6000度なのに、どのようにして、その数百倍の超高温にまで上空の大気を温めるのでしょうか。この不思議な現象のメカニズムは未だにわかっていませんが、磁場の強い領域でコロナの温度・密度が高いことから、コロナの加熱と磁力線(磁場の配置)の存在が深く関係していると言われています。

そこで、「ひので」では可視光・磁場望遠鏡によって、太陽表面の磁場を、強さだけでなくその向きも調べます。太陽磁場をベクトル的に高精度で計測するのは世界初の試みです。磁場の影響を受けるような特定の原子から出る光を観測し測定しますが、磁力線は目には見えないものですから、それが見えるというのはすごいことだと思います。さらに、口径50cmの望遠鏡は、大気圏外から太陽を観測する可視光望遠鏡としては世界最大です。これまでも、衛星に搭載された望遠鏡で太陽磁場を観測してきましたが、視線方向の磁場の強さだけを計測できただけでした。また、地上からの観測で磁場をベクトル的に観測した例では、大気のゆらぎがあるために、高い解像度を得ることができませんでした。これに対して、「ひので」の可視光望遠鏡は解像度も高く、地上からの太陽磁場観測の実質的な解像度が約3秒角であるのに対して、「ひので」では0.2〜0.3秒角と、地上からの観測のおよそ10倍に解像度が上がりました。

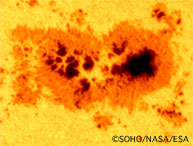

太陽にある黒点は磁場の大きな塊です。対流層という太陽表面の下にある層で磁場がつくられ、その磁場が太陽表面に上がってきたのが黒点だと考えられています。可視光望遠鏡で太陽表面の振動(ゆらぎ)を連続して精密に観測することで、ちょうど地震の波を調べることで地球の内部を調べるように、「日震学」という技術を使って、太陽の対流層を見ることができます。こうして、対流層内部と黒点の動きを捉えながらコロナを見ることにより、たとえば、どのような磁場が太陽表面に上がってくるとどのようにして爆発や加熱現象が起こるのか、磁場の活動を、エネルギーが蓄積されてから解放されるまでの全てのからくりにわたって、調べたいと思います。それによって、コロナが数百万度の超高温になるメカニズムを解明できると確信しています。

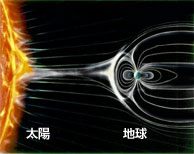

地球周辺の宇宙環境のようすを「宇宙天気」と言いますが、これは太陽の活動に大きく影響されます。太陽の周囲には、太陽コロナから吹き出たプラズマ(太陽風)がありますが、それが太陽の爆発現象によって、大津波のように地球に押し寄せ、磁気嵐を起こします。その磁気嵐によって高エネルギー粒子や大電流が流れ、無線通信障害や人工衛星の故障など、私たちの生活に関わる深刻な被害を出すことがあります。また、太陽フレアの爆発によって高エネルギー粒子が飛んでくることがありますが、これは宇宙空間で暮らす宇宙飛行士にとって大きな問題です。特に、将来的に火星の有人探査を行う場合、片道だけでも1年近くかかりますから、高エネルギー粒子(放射線)による健康への影響が心配です。しかし、こういった太陽からの津波や高エネルギー粒子がいつ地球に到達するかは、太陽の活動を観測していれば予測できるのです。これが宇宙天気予報です。

太陽の大爆発が起きた場合、高エネルギー粒子が地球に到達するのは、爆発が観測されてから約10分後です。そして、磁気嵐を引き起こす津波が押し寄せてくるのが約2日後です。2日間の余裕があれば、被害を最小限にとどめるための対策を打つことも可能だと思いますが、問題は直ちに到達する高エネルギー粒子です。ですから本来は、爆発が起こってから注意報を出すのではなく、「そろそろ爆発が起きそうだ」という兆候を事前につかむことが必要です。そのためにも、「ひので」は太陽の爆発現象のメカニズムを解明し、宇宙天気予報の改善に役立てたいと思います。

軟X線で見た太陽コロナ

(「ようこう」衛星)

紫外線で見た太陽コロナ

(TRACE衛星)

太陽の黒点

太陽風と地球磁気圏