「ひので」は日本で3番目の太陽観測衛星です。最初の衛星は1981年に打ち上げられた純国産の「ひのとり」で、硬X線望遠鏡による太陽フレアの観測を行いました。2番目の衛星は1991年に打ち上げられた「ようこう」で、軟X線望遠鏡と硬X線望遠鏡によって、太陽が激しく活動するようすを捉えました。「ようこう」は観測機器の半分を国際協力で開発し、打ち上げ後の運用とデータ解析も共同で進めました。国際共同プロジェクトとして「ひので」がうまくいっているのも、「ようこう」での国際協力の成功を引き継いでいるからです。

「ようこう」は2001年12月までの約10年3か月、太陽活動周期の1周期(約11年)をほぼカバーした連続観測を世界で初めて行い、数々の画期的な科学的成果をあげました。中でも、太陽コロナがどれだけ変動に富んでいるかを明らかにしたことは、それまでの「静かな太陽コロナ」というイメージを一新する大発見になりました。また、太陽フレアという爆発現象の正体はコロナの中にあり、互いに逆方向を向いた磁力線がつなぎ変わる、磁気リコネクション(再結合)の過程であることを確証しました。

この他にも「ようこう」によって発見されたことは多々ありますが、「ようこう」の最大の成果は、これらの観測データや観測技術が日本のみならず世界中の太陽観測衛星へと引き継がれていったことかもしれません。もちろん、「ひので」の全体コンセプトをつくる基になったことは言うまでもありません。たとえば、「ようこう」は太陽コロナが太陽の磁場に関係していることを明らかにしましたが、この関係を原因と結果とを結びつける形で理解したい、そのためにも、コロナの観測精度を上げるだけでなく、太陽磁場をベクトル的に測ることができる望遠鏡を一緒に搭載しようということになりました。

「ようこう」が10年余の間に取得したデータは、今もなお世界中の科学者によって活用され、論文もまだまだ発表されています。「ようこう」は、宇宙から太陽を観測する必要性を世界に示し、太陽物理学の新しい出発点をつくったとも言えるでしょう。

現在活躍している太陽観測衛星は、欧・米共同プロジェクトのSOHO衛星(Solar and Heliospheric Observatory:1995年打ち上げ)、アメリカのTRACE衛星(Transient Region and Coronal Explorer:1998年)、アメリカのRHESSI衛星(Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager:2002年)があります。太陽の内部と大気の構造を調べるとともに、太陽爆発の惑星間空間への伝播のようすを観測するSOHO衛星。紫外線望遠鏡によってコロナのようすを観測するTRACE。高エネルギーのX線やガンマ線で太陽フレアの爆発を調べるRHESSI。これらの衛星は、それぞれの特徴を生かして、どれもが素晴らしい観測結果を出していますが、日本の太陽研究者もこの観測データを活用して大いに研究を進めています。太陽研究では、地上の望遠鏡を含めて、多くの望遠鏡が共同観測をすることによって、1つの望遠鏡からだけではわからない新しい発見が生まれることがあります。近年では、それぞれのデータを公開し、互いに共同で使い合いましょう、というのが太陽研究の世界の国際標準になりつつあります。データを公開してしまうと、いい装置を苦労してつくった人たちが報われないのではないかとの危惧は無用です。私たちのコミュニティーでは、素晴らしい望遠鏡をつくった開発メンバーは尊敬され、その観測データが他の研究者に多く使用されればされるほど、開発者の評価が上がるという良き伝統があります。もちろん研究者は自分で新しい発見をしたいという競争心が強く、「ひので」の望遠鏡づくり、衛星づくりで苦労した日本の仲間にはぜひともいい成果を自らの手で刈り取ってほしいと思いますが、同時に私は、このような国籍を越えたネットワークも大切だと思います。「ひので」のデータの公開については、データ処理が追いつくということを前提にし、2007年の4月からは即時公開することになるでしょう。

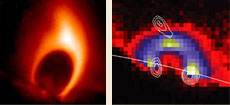

磁力線のつなぎ変わり

コロナ中での磁気リコネクション

「ようこう」が発見した(左)フレアループの頂上に現れるカスプ(尖塔形状)構造と、(右)フレアループ上空の硬X線源(白の等高線の部分)。これらの発見が、磁気リコネクション説を確かなものにした。

太陽同期極軌道をまわる「ひので」。

(想像図)

「ひので」は打ち上げ1か月後には、地球の昼と夜の境目を飛ぶ太陽同期極軌道に入ります。これにより、1年のうち約8か月間は、1日24時間連続して太陽を観測することができるようになります。2か月後には、衛星の基本機能の確認を終え、初期観測を始めます。運用期間は3年以上を目標とし、その間には国内外から公募する提案観測も行います。「ようこう」の数十倍の規模にもなる大量で良質の「ひので」のデータが、宇宙科学研究本部のデータベースを通して誰でもアクセスできるようになり、世界中で活用されるようにしたいと思っています。