Q. ASTRO-Gは史上最高の分解能ということですが、どのような新しい技術が使われるのでしょうか?

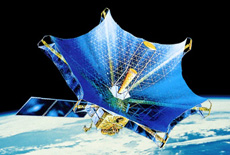

前回の「はるか」と大きく違うのは、観測周波数帯が、センチ波と呼ばれる波長域からミリ波と呼ばれる波長域に変わることです。「はるか」はほとんどの場合、波長60mmで観測をしましたが、ASTRO-Gでは波長7mmによる観測を行います。このように一桁波長が短くなることによって、「はるか」に比べ10倍も良い角度分解能が得られます。しかし、波長7mmで観測するためには、アンテナの鏡面精度を10倍良くする必要があります。ASTRO-Gでは、開口径約9.3m、表面の滑らかさ350μm(紙2枚程度の厚さ)、重量200kgの大型展開アンテナを予定しています。9m近いアンテナをそのままロケットに搭載することはできませんので、傘のようにアンテナを折り畳んで打ち上げ、宇宙で展開します。これには、2006年に打ち上げられた技術試験衛星VIII型「きく8号(ETS-VIII)」で培われたアンテナ展開技術に加え、ASTRO-Gで独自に開発する技術を使います。

その他にも、伝送帯域を1Gbps(ギガビーピーエス)まで広げ、大容量のデータ転送を可能にします。さらに、観測用受信機を冷却することによって熱雑音を減らしたり、センチメートルレベルの精密な軌道決定や姿勢制御、位相補償観測の技術を取り入れることにより、「はるか」より10倍感度を向上させます。いくら大量のデータを取得しても、衛星のアンテナがどこにあるかが正確に分からなければ、どのような干渉が出たか調べることはできません。宇宙空間にある衛星の位置を三次元的に求めるために、GPS(全地球測位システム)とレーザー反射鏡を使います。地球から衛星にレーザー光線を打って反射させ、その光の往復時間によって衛星の位置を測ります。また、観測目標の天体の位置を知るためには、基準となる星(較正天体)を基にして測定しますが、その基準星と目標天体を頻繁に見比べられるほど、位相補償観測の精度が上がります。ASTRO-Gは、目標の星と3度以内で基準となる星を決め、その2つの星を15秒おきに繰り返し見ることができますので、天体の位置を正確に測ることができます。このように、ASTRO-Gは世界トップレベルの観測性能をもっています。

電波天文衛星「はるか」

電波天文衛星ASTRO-G

Q.どのような予定でASTRO-Gの開発が進められているのでしょうか?

2012年度の打ち上げを目標に開発を進めています。ASTRO-Gの開発は、JAXAだけでなく、国立天文台や大学とも連携しながら行っています。現在も、性能向上のための開発が進められている装置はありますが、衛星全体の基本設計はほぼ終了しました。今年の春には、衛星の形や重量などが決まる予定です。

Q.ASTRO-Gではどのような国際協力が予定されていますか?

地上にある複数の電波望遠鏡と協力して天体観測を行うスペースVLBI計画には、海外の電波天文台や宇宙機関との国際協力は欠かせません。複数の電波望遠鏡が同時に、同じ天体を観測する必要があるのです。何月何日の何時何分から、電波の軸をこの位置に向けてくださいとお願いして同時に観測し、記録したデータを1ヵ所に集めて相関器で干渉させます。現在、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスやドイツなどのヨーロッパ各国、韓国や中国など、多くの国で電波天文観測が行われています。ASTRO-Gでは、そのような世界の観測グループが1つになって、協力し合います。また、国際協力によって、ASTRO-G専用の衛星受信網を世界中に構築する計画もあります。

観測データの取得方法については、国際的な委員会で協議を行っています。まだ最終的に決まっていませんが、ASTRO-Gの開発担当者が中心となって行う観測と、世界中の研究者が自分の興味に基づいて提案を行う公募観測が行われることになるでしょう。アイデアで勝負するような公募観測は、地上の望遠鏡でもよく行われていて、私が以前いた国立天文台、野辺山宇宙電波観測所でも、観測時間の多くを公募観測に提供していました。また、一般の方へのデータ公開に関する議論はまだ行われていませんが、ホームページなどで随時公開していくことになると思います。

野辺山宇宙電波観測所(提供:国立天文台)

Q. ASTRO-Gによる観測で最も期待している点は何でしょうか?

ブラックホール周辺の本当の姿を見ることです。ASTRO-Gは、活動銀河核の様子を初めて撮影しますので、きっと何か新しいものが見えるはずです。私は、地上の電波望遠鏡の観測によって活動銀河の外側は見てきましたが、分解能が低く、銀河の中心は見られませんでした。「見てみないと本当のことは分からない」というのが私の学問のスタンスですから、ぜひ活動銀河核を見てみたいです。例えば、ハイキングをしていて水の音がしたので、滝があると思って見に行ったら、ダムだったという友達の話を聞いたことがあります。このように、本当のことは、実際に見ないと分からないんですね。ですから、ブラックホール周辺でジェットが発生している様子など、そこで起きている現象を自分の目で見て、その仕組みを明らかにしていきたいと思います。

Q.天文学の魅力は何だと思われますか?

自然に存在する極端な状態、例えば、とても古い、遠い、冷たい、速いというような世界が見えることです。ブラックホールの周りには、数百万光年先にも届くような高エネルギーのジェットが噴出されるなど、地上では考えらないような現象が起きています。それを実際に見たら、これまで理論や観測で推定されてきたことと全く違うようなことが分かるかもしれません。宇宙には、ブラックホール以外にも、私たちがまだ知らない現象がたくさんあります。あっと驚くような予想外の発見ができることも、天文学の大きな魅力の1つです。ASTRO-Gは、これまでの衛星に比べるとはるかに観測性能が優れているため、誰もが気づかなかったような意外性のある発見がどんどん出てくると思います。こういった期待に応えるためにも、ぜひASTRO-Gを成功させたいです。

JAXA宇宙科学研究本部 宇宙科学共通基礎研究系 教授。理学博士。 1988年、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻博士課程修了。国立天文台助手、茨城大学助教授、国立天文台教授、国立天文台野辺山宇宙電波観測所所長などを経て、2007年より現職。専門は電波天文学。