Q. 内閣府ではどのような災害対策をされているのでしょうか?

地震や台風などの自然災害から国民を守るのは、国政の最重要課題です。内閣府は災害の予防、応急、復旧・復興対策の政府全体の総合調整に努め、災害に強い国づくりを目指しています。災害が発生した場合は、内閣府に情報対策室を設置するなど、災害に関する情報を集め、迅速な応急対策をします。また、平常時には、防災施策の重点を中央防災会議で決定し、各省庁が行う防災施設等の整備や防災訓練の支援のほか、国民の防災意識を高めるための普及活動など、さまざまな災害対策を行っています。さらに、防災分野における国際協力も推進しています。

Q. 西川さんは具体的にどのようなことをなさっているのでしょうか?

災害予防のための普及啓発と防災の政府広報、国際防災協力を担当しています。災害が起きた時の被害を減らすため、災害に備えて日頃から事前準備をしていただくのが災害予防です。地震対策のため家具転倒防止など、家庭や職場で何ができるかを皆さんに知っていただくための普及活動をしています。最近は、自然災害による被害を予測して、その被害範囲を地図化したハザードマップ(防災マップ)が、自治体や国土交通省によって作られるようになりました。そのハザードマップを全国規模で展開しましょうと呼びかけるのも私の仕事です。また、国際防災協力は、災害の多い国に対して、日本の防災に関する豊富な知識や技術を提供するお手伝いをしています。実は、先進国の中で日本ほど災害が多い国はありません。日本には、地震、火山、津波、洪水、台風すべてがあります。それを恐れずに生活できるというのは、日本が災害対策にしっかり取り組んでいるからです。その日本もかつて、1940年代、50年代は、台風が上陸する度に数千人単位で人が亡くなっていましたが、現在は、台風でそんなに沢山の方が亡くなることはありません。これは、精度の高い気象予報を出し、堤防やダムを作ったり、植林をするなどの対策をとっているからです。さまざまな災害において日本が長年培ってきた経験やノウハウを、世界の災害被害を軽減するために役立てていきたいと思います。

Q. 衛星を使った災害活動への支援は、どのようなことを期待されますか?

陸路が寸断されていて状況が分からない時、まさに、鳥の目になって、迅速に情報を把握してほしいと思います。日本には、1959年の伊勢湾台風以降、災害があった場合に、被災地の消防や警察、国土交通省の地方出先機関などが協力して、いち早く人的被害を把握し、住宅や道路の損壊など被害状況を調べ、すぐに集計して国に伝達するという防災専用の連絡網が整備されています。しかし、それはあくまでも陸路が使える時だけです。ヘリコプターで調べる方法もありますが、夜は飛べませんし、天候にも左右されてしまいます。ですから、宇宙からの目は、陸路が使えない時に、被害の全体像を早く把握するのに最も有効だと思います。

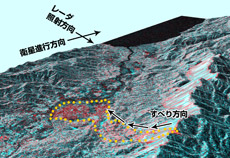

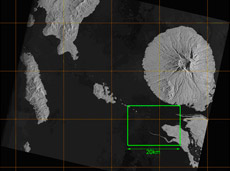

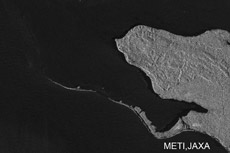

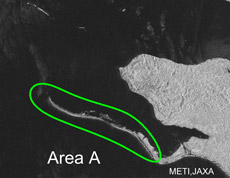

私が大学院生の頃から、リモートセンシングが防災にも役立つだろうと言われていましたが、地球観測衛星「だいち」が打ち上がって、やっとリモートセンシングが本当に実用できるようになりました。2006年2月にレイテ島で発生した地すべりの後、「だいち」が撮影した三次元データを見ましたが、どこが崩れ、どこで大量の土砂が動いたかという状況がよく分かりました。立体地形図が描けるということは、例えば、大雨で洪水になった時も、標高何メートル以上の地域なら浸水をしないだろうという浸水予想図をすぐに作れます。世界には、きちんと測量した地図がない国がまだ多いですが、そういった国でも、地球観測衛星を使えば簡単にハザードマップが作れます。これも非常に魅力的だと思います。特にアジアには、陸路が十分に整備されていない島が多くあります。もし災害が起きて通信が途絶えたら、その島は孤立してしまいます。このような時、衛星が最も有力です。日本国内だけでなく国際的にも、衛星画像が災害応急対策にますます役立つようになればいいと思います。

地震や台風などの自然災害から国民を守るのは、国政の最重要課題です。内閣府は災害の予防、応急、復旧・復興対策の政府全体の総合調整に努め、災害に強い国づくりを目指しています。災害が発生した場合は、内閣府に情報対策室を設置するなど、災害に関する情報を集め、迅速な応急対策をします。また、平常時には、防災施策の重点を中央防災会議で決定し、各省庁が行う防災施設等の整備や防災訓練の支援のほか、国民の防災意識を高めるための普及活動など、さまざまな災害対策を行っています。さらに、防災分野における国際協力も推進しています。

Q. 西川さんは具体的にどのようなことをなさっているのでしょうか?

災害予防のための普及啓発と防災の政府広報、国際防災協力を担当しています。災害が起きた時の被害を減らすため、災害に備えて日頃から事前準備をしていただくのが災害予防です。地震対策のため家具転倒防止など、家庭や職場で何ができるかを皆さんに知っていただくための普及活動をしています。最近は、自然災害による被害を予測して、その被害範囲を地図化したハザードマップ(防災マップ)が、自治体や国土交通省によって作られるようになりました。そのハザードマップを全国規模で展開しましょうと呼びかけるのも私の仕事です。また、国際防災協力は、災害の多い国に対して、日本の防災に関する豊富な知識や技術を提供するお手伝いをしています。実は、先進国の中で日本ほど災害が多い国はありません。日本には、地震、火山、津波、洪水、台風すべてがあります。それを恐れずに生活できるというのは、日本が災害対策にしっかり取り組んでいるからです。その日本もかつて、1940年代、50年代は、台風が上陸する度に数千人単位で人が亡くなっていましたが、現在は、台風でそんなに沢山の方が亡くなることはありません。これは、精度の高い気象予報を出し、堤防やダムを作ったり、植林をするなどの対策をとっているからです。さまざまな災害において日本が長年培ってきた経験やノウハウを、世界の災害被害を軽減するために役立てていきたいと思います。

Q. 衛星を使った災害活動への支援は、どのようなことを期待されますか?

陸路が寸断されていて状況が分からない時、まさに、鳥の目になって、迅速に情報を把握してほしいと思います。日本には、1959年の伊勢湾台風以降、災害があった場合に、被災地の消防や警察、国土交通省の地方出先機関などが協力して、いち早く人的被害を把握し、住宅や道路の損壊など被害状況を調べ、すぐに集計して国に伝達するという防災専用の連絡網が整備されています。しかし、それはあくまでも陸路が使える時だけです。ヘリコプターで調べる方法もありますが、夜は飛べませんし、天候にも左右されてしまいます。ですから、宇宙からの目は、陸路が使えない時に、被害の全体像を早く把握するのに最も有効だと思います。

私が大学院生の頃から、リモートセンシングが防災にも役立つだろうと言われていましたが、地球観測衛星「だいち」が打ち上がって、やっとリモートセンシングが本当に実用できるようになりました。2006年2月にレイテ島で発生した地すべりの後、「だいち」が撮影した三次元データを見ましたが、どこが崩れ、どこで大量の土砂が動いたかという状況がよく分かりました。立体地形図が描けるということは、例えば、大雨で洪水になった時も、標高何メートル以上の地域なら浸水をしないだろうという浸水予想図をすぐに作れます。世界には、きちんと測量した地図がない国がまだ多いですが、そういった国でも、地球観測衛星を使えば簡単にハザードマップが作れます。これも非常に魅力的だと思います。特にアジアには、陸路が十分に整備されていない島が多くあります。もし災害が起きて通信が途絶えたら、その島は孤立してしまいます。このような時、衛星が最も有力です。日本国内だけでなく国際的にも、衛星画像が災害応急対策にますます役立つようになればいいと思います。

Q. 衛星を使った災害活動の今後の課題は何だと思われますか?

「だいち」は同じ撮影地点にもどってくるまでに約2日かかりますが、これでは災害のタイミングと合いません。2日に1回ではなく、毎日あるいは半日おきに同地点が撮影できるようになればいいと思います。例えば、最近の天気予報は、気象衛星の画像に天気図を重ねて解説してくれますが、以前は天気図だけでした。いつの間にか、気象衛星の画像を毎日見るようになり、それが当たり前のようになりました。確かに、天気図と一緒に衛星画像を見ると、前線があると言われた所に実際に雲がありますので、天気予報の信頼性も高くなりました。同じように、地球観測衛星を使った地表データなどが毎日提供されるようになると、使い道が飛躍的に広がると思います。一般の方に「見せる」ということは説得力がありますし、見る方も、地球観測衛星のデータを毎日見る習慣がつけば、どんどん活用するようになると思います。また、地球観測衛星と気象衛星のデータがセットとなって情報を提供してくれたら面白いと思います。例えば、激しい雨が降って地面に水が溜まっている様子を、2つの衛星データでリアルタイムに見ることができたら、さらに利用層が広がるのではないでしょうか。

Q. 今後、JAXAに対して、どの様な要望がありますでしょうか?

最も重要なのは、速報性です。現在、「だいち」は災害時の観測を優先してくれていますが、まだ、速報性には改善の余地があると思います。日本は災害に対しての要求水準が高い国です。もし地震が起こって、1時間後にニュース速報が流れたら、きっと皆さんは遅いと思うでしょう。2007年4月2日にソロモン諸島で地震が発生しましたが、「だいち」が被災地の観測データを発表したのは、その数日後です。地震が起きたのは現地時間の早朝ですが、せめて、その日の昼までに観測データが提供できるようになると、もっといろいろな使い道が出てくると思います。

また、「だいち」のメリットは立体図が作れるということです。その機能を使って、アジア諸国の浸水予測図や津波のハザードマップを描いてもらえると、正確な標高図のないような国でも、津波警報が出たらどちらの方向に逃げればよいかということが分かります。これは非常に画期的なことだと思います。

地震や台風などの災害が来ても誰も亡くならない、災害に強い国を作るためには、いい情報が必要です。しかし、ただ情報を流すだけでは駄目です。防災に興味がないような人にも感心をもってもらえるような、説得力のあるビジュアルがあれば、きっと人は動きます。衛星画像にはその視覚的効果が十分あると思いますので、その可能性を最大限に活かしてほしいと思います。

「だいち」は同じ撮影地点にもどってくるまでに約2日かかりますが、これでは災害のタイミングと合いません。2日に1回ではなく、毎日あるいは半日おきに同地点が撮影できるようになればいいと思います。例えば、最近の天気予報は、気象衛星の画像に天気図を重ねて解説してくれますが、以前は天気図だけでした。いつの間にか、気象衛星の画像を毎日見るようになり、それが当たり前のようになりました。確かに、天気図と一緒に衛星画像を見ると、前線があると言われた所に実際に雲がありますので、天気予報の信頼性も高くなりました。同じように、地球観測衛星を使った地表データなどが毎日提供されるようになると、使い道が飛躍的に広がると思います。一般の方に「見せる」ということは説得力がありますし、見る方も、地球観測衛星のデータを毎日見る習慣がつけば、どんどん活用するようになると思います。また、地球観測衛星と気象衛星のデータがセットとなって情報を提供してくれたら面白いと思います。例えば、激しい雨が降って地面に水が溜まっている様子を、2つの衛星データでリアルタイムに見ることができたら、さらに利用層が広がるのではないでしょうか。

Q. 今後、JAXAに対して、どの様な要望がありますでしょうか?

最も重要なのは、速報性です。現在、「だいち」は災害時の観測を優先してくれていますが、まだ、速報性には改善の余地があると思います。日本は災害に対しての要求水準が高い国です。もし地震が起こって、1時間後にニュース速報が流れたら、きっと皆さんは遅いと思うでしょう。2007年4月2日にソロモン諸島で地震が発生しましたが、「だいち」が被災地の観測データを発表したのは、その数日後です。地震が起きたのは現地時間の早朝ですが、せめて、その日の昼までに観測データが提供できるようになると、もっといろいろな使い道が出てくると思います。

また、「だいち」のメリットは立体図が作れるということです。その機能を使って、アジア諸国の浸水予測図や津波のハザードマップを描いてもらえると、正確な標高図のないような国でも、津波警報が出たらどちらの方向に逃げればよいかということが分かります。これは非常に画期的なことだと思います。

地震や台風などの災害が来ても誰も亡くならない、災害に強い国を作るためには、いい情報が必要です。しかし、ただ情報を流すだけでは駄目です。防災に興味がないような人にも感心をもってもらえるような、説得力のあるビジュアルがあれば、きっと人は動きます。衛星画像にはその視覚的効果が十分あると思いますので、その可能性を最大限に活かしてほしいと思います。

西川智(にしかわさとる)

内閣府(災害予防・広報・国際防災推進担当)参事官

東京大学都市工学科修士取得後、1982年国土庁に入庁。1989年より防災局に勤務し防災白書、企業防災や国際防災の十年(IDNDR)を担当。1992年より国連ジュネーブ本部にて国際災害緊急援助を担当し、帰国後は東京都庁、国土庁、国土交通省に勤務。2001年〜2004年までアジア防災センター所長。2004年7月より現職。2004年新潟県中越地震では政府現地支援室に勤務、2005年1月には国連防災世界会議(WCDR)を成功に導く。中央防災会議で決定した「災害被害を軽減する国民運動」の推進、企業のBCP(事業継続計画)の普及も担当。

内閣府(災害予防・広報・国際防災推進担当)参事官

東京大学都市工学科修士取得後、1982年国土庁に入庁。1989年より防災局に勤務し防災白書、企業防災や国際防災の十年(IDNDR)を担当。1992年より国連ジュネーブ本部にて国際災害緊急援助を担当し、帰国後は東京都庁、国土庁、国土交通省に勤務。2001年〜2004年までアジア防災センター所長。2004年7月より現職。2004年新潟県中越地震では政府現地支援室に勤務、2005年1月には国連防災世界会議(WCDR)を成功に導く。中央防災会議で決定した「災害被害を軽減する国民運動」の推進、企業のBCP(事業継続計画)の普及も担当。