1979年にアメリカの地球観測衛星「ランドサット3号」のデータ受信を地球観測センターにて開始。衛星データの受信、受信後の画像処理技術などの開発を行う。

打上げ日:1977年7月14日

打上げロケット:デルタ2914型ロケット(アメリカ)

運用期間:1977年〜1989年6月

目的:地球雲画像、海面や雲頂温度などの気象観測データを収集。2005年2月に打ち上げられた「ひまわり6号」以降は、運輸多目的衛星(MTSAT)としてその活動範囲を広げ、気象庁が運用を行う。

打上げ日:1986年8月13日

打上げロケット:H-I ロケット

運用期間:1986年〜運用中(2007年現在)

目的:日本の地図の作成や離島の正確な位置の決定。日本測地原点の確立を図る。

測地実験衛星「あじさい」(EGS)の詳細はこちら

打上げ日:1987年2月19日

打上げロケット:N-II ロケット

運用期間:1987年〜1995年11月29日

目的:海洋現象の観測と地球観測衛星の基本技術の確立。1990年には後継機「もも1号b」(MOS-1b)が打ち上げられ、1996年まで海洋を中心とした地球全般の観測を行う。

打上げ日:1992年2月11日

打上げロケット:H-I ロケット

運用期間:1992年〜1998年10月12日

目的:資源探査を主目的に、国土調査、農林漁業、環境保全、防災、沿岸域監視等の陸域観測を行う。合成開口レーダによる能動型リモートセンシング技術の開発。

打上げ日:1996年8月17日

打上げロケット:H-II ロケット

運用期間:1996年〜1997年6月30日

目的:地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯雨林の現象、異常気象の発生等の地球環境の変化を観測。取得した大気、海洋、陸域の観測データを公開し、国際協力の推進を図る。次世代の衛星に必要な地球観測プラットフォームや軌道間データ中継などの技術開発も行う。

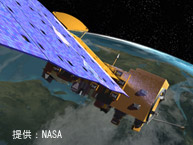

打上げ日:1997年11月28日

打上げロケット: H-II ロケット

運用期間:1997年〜運用中(2007年現在)

目的:地球全体の降雨量のうち約3分の2を占める、熱帯の降雨の分布を観測。気象予報だけでなく、地球温暖化現象や異常気象など、地球規模の気象変動メカニズムの解明に貢献。日米共同プロジェクトとして、日本が降雨レーダの開発と打上げロケットを担当し、アメリカ(NASA)が衛星本体と雷観測装置など4つの観測装置の開発と衛星運用を担当。

熱帯降雨観測衛星「TRMM」の詳細はこちら

打上げ日:2002年5月4日

打上げロケット:デルタII ロケット(アメリカ)

運用期間:2002年〜運用中(2007年現在)

目的:地球大気・海洋・陸の相互作用、気候変動に関する観測データの取得。アメリカ・日本・ブラジルの共同プロジェクトとして、日本は水循環に関わる地球全体のデータ収集を行う電波センサを開発。この観測センサは夜間や雲が出ている状況でも地表や海面の観測が行える。

地球観測衛星「Aqua」の詳細はこちら

打上げ日:2002年12月14日

打上げロケット:H-IIAロケット

運用期間:2002年〜2003年10月25日(通信途絶)

目的:地球温暖化やオゾン層の破壊、異常気象の発生など地球規模の環境変動のデータを取得。「みどり」で開発された海洋・大気観測技術を高度化した衛星。観測データは気候変動に関する国際的な研究に利用されるほか、気象や漁業などへの実利用を図る。

打上げ日:2006年1月24日

打上げロケット:H-IIAロケット

運用期間:2006年〜運用中(2007年現在)

目的:地図作成、災害状況把握、地域観測、資源探査などへ貢献するほか、将来の地球観測技術の開発を行う。「みどり」で開発された陸域観測技術を高性能化した衛星。観測データの公開や世界規模の災害緊急観測など、衛星の実利用を行う。

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)の詳細はこちら