地球に落ちてくる隕石の8割は「普通コンドライト」と呼ばれる岩石質の隕石です。一方、小惑星は太陽光の反射のしかた(反射スペクトルの形状)に基づいて分類されますが、イトカワはS型と呼ばれるタイプに属します。この普通コンドライト隕石とS型小惑星の反射スペクトルが似ていることから、普通コンドライト隕石はS型小惑星が起源だろうと仮説が立てられていました。しかし、この両者の反射スペクトルは完全には一致しなかったので、確証がありませんでした。今回の初期分析では次の4つの分析方法により、イトカワの微粒子が普通コンドライト隕石と同じ成分である事実を明らかにしました。

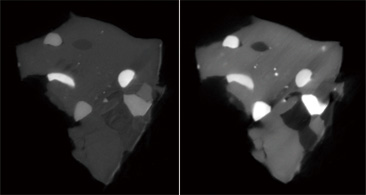

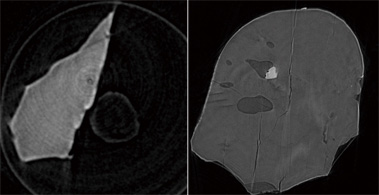

まず、大阪大学の土`山明教授らのグループがX線マイクロCT(コンピュータ断層撮影装置)を用いて、微粒子の3次元形状と内部構造を詳細に調べました。また、どんな鉱物でできているかを特定しそれら鉱物の3次元的空間分布を明らかにしました。

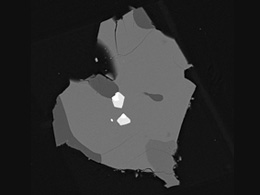

次に、東北大学の中村智樹准教授らのグループは電子顕微鏡とX線回折技術を併用して、微粒子を構成する鉱物の詳しい化学組成を調べました。その結果、カンラン石、輝石、斜長石、トロイライト(硫化鉄)、テーナイト(鉄ニッケル金属)、クロマイトなどの鉱物により微粒子が構成されていることが分かりました。この鉱物の組み合わせは地球の岩石にはなく、普通コンドライト隕石特有のものです。

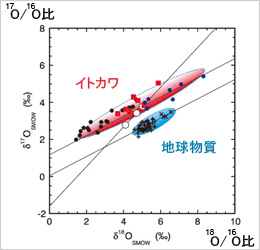

北海道大学の圦本尚義教授らのグループは重さの異なる酸素原子(同位体)の存在比を調べました。酸素は惑星を構成する主要な元素で、重さが異なる3種類の同位体をもち、それぞれの存在比率は惑星ごとに異なります。また、首都大学東京の海老原充教授らのグループは中性子放射化分析で微粒子全体の元素組成を調べました。中性子放射化分析とは、サンプルに中性子を当てると出てくるごく弱い放射線を精密に測ることで、どんな元素がどの程度含まれているかを知る手法です。

これらの分析によりイトカワは、普通コンドライト隕石の中でも特に、酸化的環境で形成されたLL型というタイプと同じであることを突き止めました。酸化的環境とは、結晶に取り込める酸素が豊富にある環境をいいます。地球に頻繁に落ちてくる普通コンドライト隕石が、S型小惑星から飛来してきた証拠をつかんだのです。

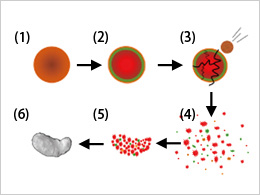

微粒子を電子顕微鏡で解析したところ、強い衝撃によって、部分的に石が融けて泡が発生したことを現わす白い粒や、結晶の割れなどが見つかりました。これはイトカワのもとになった母天体が激しい天体衝突を受けたことを意味します。

また、X線マイクロCTの解析により、角が鋭い粒子だけでなく、角が丸くなった粒子の存在が確認されました。これは、隕石の衝突による破砕によってできた角張った粒子が、次の新しい隕石衝突によって起こされた振動によって、こすれ合って摩耗したものと考えられます。小惑星などの天体に隕石が衝突すると天体表面の物質は砕かれて小さい砂利やチリになります。これをレゴリスといいます。「はやぶさ」がサンプルを採取したイトカワのミューゼスの海はレゴリスで覆われています。イトカワに隕石が衝突するたびに全体が震え、レゴリスの粒子が表面を動き回ってミューゼスの海などに蓄積していったのかもしれません。

微粒子内の化学組成の分析結果から、天体の内部で約800℃という高い温度で加熱された痕跡をもつ粒子が見つかりました。中心部の温度が高温になるためには、天体にある程度の大きさがなければなりません。天体の中心が800℃に達するには、直径約20kmの大きさが必要であることから、イトカワの母天体の大きさは直径約20km以上だったと推定されました。内部の温度がそこまで高温になったのは、小惑星内部で放射性元素が崩壊する際に生じる熱が原因だと考えられています。現在のイトカワの大きさは約500mですから、母天体はその10倍以上大きかったことになります。

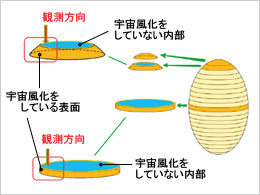

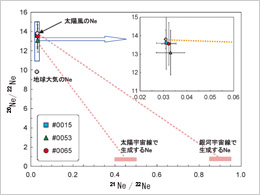

宇宙空間には、太陽や太陽系外の天体からの高エネルギー粒子(放射線)が飛び交っており、太陽からのものを太陽風、太陽系外からのものを宇宙線といいます。小惑星の表面は、太陽風や宇宙線、あるいは隕石の衝突によって、岩石表層の組成や構造が変化し、暗くなって黒っぽく日焼けしたような色に変わっていきます。この日焼け現象を「宇宙風化」と呼びます。隕石と小惑星の反射スペクトルが完全に一致しない理由は、小惑星の表面の物質が宇宙風化をするためだと考えられてきましたが、これが正しかったことを示す直接的証拠が発見されました。

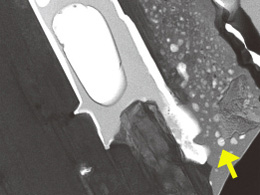

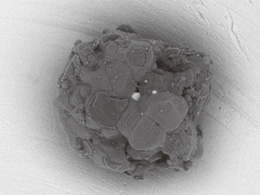

茨城大学の野口高明教授らのグループはイトカワの宇宙風化を調べるため、微粒子を樹脂で固め、厚さ約0.1μm(1μm=0.001mm)ごとにスライスして、その断面を電子顕微鏡で観察しました。その結果、表面から深さ約50nm(1nm=0.001μm)の領域に、明るくて白っぽく見える点が多数見つかり、それが、宇宙風化によって作られた鉄に富むナノ粒子(超微粒子)であることを突き止めました。太陽風の中のイオン粒子が高速で表面に衝突したときに、鉄を主成分とするナノ粒子ができたと考えられています。イトカワの表面の色合いが場所ごとに違うのは、この鉄を含むナノ粒子の影響です。コンドライト隕石が宇宙風化を受けると、S型小惑星と同じスペクトルをもつようになるのです。