Q. 分析するにあたって苦労された点はありますか?

分析に使った装置の前にて(提供:高エネルギー加速器研究機構)

「はやぶさ」が帰還するまでに何度もイトカワの微粒子の分析方法を確認し、練習を繰り返して万全の体制で臨みました。しっかり準備をしていたので、確実にデータが取れましたし、思ったような成果を出すこともできました。分析における技術的な苦労はなかったと思います。なぜなら、今回分析した微粒子の大きさは50〜100μm(1μm=0.001mm)あり、私たちが予想していたよりも大きかったからです。「はやぶさ」がサンプルを採取した時の状況から、イトカワの微粒子が地球に持ち帰られたとしても、その大きさは10μm以下だろうと想定し、それくらい小さいものでも分析できるよう準備をしていたのです。イトカワの微粒子の大きさは、私がこれまで研究してきた宇宙のチリと同じかそれよりも少し大きいくらいなので、分析には全く問題はありませんでした。とはいえ、最初にとてもきれいなデータが出た時には感動して、研究室のみんなで大喜びをしました。

それよりも、イトカワの微粒子の取り扱いに大変気を使いました。私は、「はやぶさ」のカプセルのふたを開ける担当でもあったので、微細な微粒子を紛失しないようにどうやってふたを開けるか、また、カプセルの中からどのように微粒子を見つけるかを試行錯誤し、リハーサルを何度も行いました。「はやぶさ」が帰還する2年程前から、茨城大学の野口高明先生たちと一緒に、毎週のようにJAXAの相模原キャンパスにあるキュレーション設備に通っていたほどです。でも何度練習をしても、実際にカプセルのふたを開けるのは一度だけです。本番では死ぬかと思うくらい緊張しましたが、気合い一発!という感じでカプセル開封に挑みました。微粒子を紛失しないようにうまくカプセルのふたを開けることができた時は、ものすごくホッとしましたね。

Q. その後、実際に分析のために微粒子を手にした時のお気持ちはいかがでしたか?

輸送用の容器。サンプルを入れて運び出す前のキュレーション設備での作業風景

分析までの道のりがとても長かったので、感慨深いものがありました。「はやぶさ」のイオンエンジンが故障した時には、もう駄目かもしれないと心配しましたが、最後まで諦めずにやってきて本当によかったと思いました。

初期分析チームは「はやぶさ」が打ち上げられた2003年には結成され、最善の分析ができるよう、帰還までの間しっかり準備をしてきました。2010年6月に「はやぶさ」のカプセルが帰還すると、カプセルのふたの開封とカプセル内部の点検を慎重に行うのに時間を有したため、イトカワの微粒子を発見したと発表できたのは帰還から約半年後でした。それから微粒子を選別して研究者への配分を行い、自分が分析できる番になったのは、2011年2月初めのことです。このプロジェクトに関わるようになって約10年が経ち、最後の締めくくりが分析だったのです。

先ほど、微粒子の取り扱いに苦労した話をしましたが、微粒子の輸送もそのうちの1つです。大気にさらされないように窒素封入した特別な容器に微粒子を入れ、2人で、かつ陸路で運ぶようにしました。飛行機は手荷物検査がありますので、せっかく容器を窒素で満たしているのに手荷物検査の際に開けてしまったら大変です。東北大学がある仙台から電車に乗って微粒子を取りに行き、ある駅で、慎重な面持ちのJAXAの藤村彰夫先生から怪しげな雰囲気で容器を受け渡されたことが非常に印象に残っています。人類初の小惑星サンプルをやっと自分の手にした瞬間でしたね。

しかしその1ヵ月後に東日本大震災が起こり、私が勤める東北大学も大きな被害を受けましたので、そこで分析作業はストップしてしまいました。そのため自分の分析には1ヵ月程度しかかけられず、「サイエンス」の論文も余震が続く中で書きました。その頃のことは一生忘れないと思います。

Q. 他の方の初期分析成果については、どのような印象を持たれましたか?

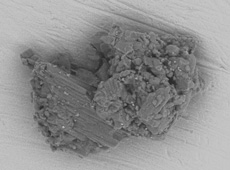

イトカワ微粒子の電子顕微鏡写真(提供:東北大学/JAXA)

私たちがまず最初に解明したかったことは次の2つです。1つは、小惑星が本当に太陽系の原始的な天体なのか?もう1つは、惑星は隕石の母天体であるのに、その表面の色や太陽光の反射スペクトルが異なるのは宇宙風化作用によるものなのか?ということです。「宇宙風化作用」というのは、太陽風や宇宙線(宇宙空間を飛び交う高エネルギーの粒子)および宇宙塵衝突の影響で小惑星の表面が日焼けし、色などが変わる現象です。

1つ目に挙げた、小惑星が本当に原始的な天体なのかどうかについては、私たちの初期分析によって証明することができました。そして2つ目に挙げた、惑星と隕石の表面の違いが宇宙風化作用によるのか否かは、茨城大学の野口高明先生らによって解明することができました。イトカワの微粒子の表面を高分解能の電子顕微鏡で拡大して観察したところ、表面の透明な結晶の上に、不透明な鉄や硫黄を含んだ非常に小さなナノ粒子が存在することが分かったのです。これは、小惑星が宇宙風化した痕跡です。小惑星の表面にある砂粒のさらにその表面が、宇宙風化作用により少しずつ日焼けしていくメカニズムが分かりました。

このように最も大事だと思っていた2つのテーマを、我々初期分析チーム全体の成果として解明できたことは、非常に良かったと思います。当初の目的は十分達成できました。でも私たちが今回調べたのは微粒子、数十個だけです。初期分析としては十分だと思いますが、まだ相当な数の微粒子があるので、面白いことはこれからどんどん出てくると思います。

Q. 論文発表後、周囲の研究者からの反応はいかがでしたか?

とても反応があって、特に海外の研究者から「よくやった。おめでとう」「素晴らしい成果だ」という賞賛の言葉をたくさんいただきました。これまで研究者の間では「普通コンドライト隕石は、おそらくイトカワのようなS型と呼ばれる小惑星から飛んできたのだろう」と考えられていました。研究者はその仮説に沿って自分たちのストーリーを作っていましたが、今回の初期分析によってその根幹の部分が100%確実なものとなり、「確かに飛んできた」と断言できるようになったことで、皆安心したようです。

Q. 今後期待される分析成果は何でしょうか?

小惑星イトカワ

小惑星イトカワは岩がゴロゴロした形をしていますが、これは「ラブルパイル(Rubble Pile)型」といって、もともとは大きかった小惑星が衝突を繰り返すことによってかけらになり、そのかけらの一部が集まってできたと考えられています。今回の初期分析により、今は長さが500mほどのイトカワが、もともとは20kmもあったという物的証拠が見つかり、ラブルパイル型小惑星の形成史が少しずつ分かってきました。次のステップは、もとの大きな天体がいつバラバラになって、そのかけらがいつ再集積したかという年代を解明することです。その分析に適した微粒子を選んで調べれば、その年代を決定できるのではないかと思っています。

またイトカワは非常に小さい天体ですので、重力があまりありません。そのため、宇宙空間を漂っているチリが、衝突のようなスピードを伴わずに、静かにイトカワ表面に降ってきているはずです。今回「はやぶさ」はそのイトカワ以外の天体のチリを持ってきた可能性がありますので、ぜひそのチリを特定したいと思います。

私は、もともとは宇宙のチリや隕石の研究を行っていました。イトカワの微粒子は小惑星の「表面の砂」ですが、隕石は小惑星の「中の岩」ですから、異なる情報を持っています。イトカワの微粒子の研究と並行して、それに対応する隕石の研究も進めていくことで、小惑星のもっと詳細な進化過程を見ることができると期待しています。

Q. これまでにNASAのスターダスト計画が彗星のチリを地球に持ち帰ったことがあります。彗星は小惑星と同じ太陽系の小天体ですが、その違いは何でしょうか?

小惑星も彗星も時代的には同じ太陽系初期の記録を残しています。しかし、太陽からの距離が違います。小惑星の多くは火星と木星の間にあるのに対して、彗星はさらに外側の冷たいところにあります。小惑星は彗星と比べると、太陽にものすごく近いのです。ですから小惑星は太陽系の内側にある地球型惑星の原始的な姿であるといわれています。一方、彗星は太陽系の外側にある木星型惑星の原始的な姿であるといわれています。小惑星と彗星は異なる特徴を持つのです。そういう意味では、小惑星と彗星を総合的に考えると、太陽系全体の初期のようすが見えてくると思います。

Q. 宇宙探査の魅力は何だと思われますか?

一般の方たちもワクワクできるところが宇宙探査の魅力だと思います。私たちのような専門家にとっては、地上でいくら実験や分析をしても分からないことが、一発で分かるというのが醍醐味ではないでしょうか。特に、今回の「はやぶさ」のようなサンプルリターンミッションは、私たち研究者にとっては非常に意義があります。サンプルは物的証拠ですから、そこから出た証拠は絶対にひっくり返りませんからね。その最も強い証拠を、すでに私たちが手にしているというのは、とても素晴らしいことだと思います。

Q. 将来の小惑星探査にどのようなことを期待されますか?

小惑星は太陽光の反射スペクトルの特徴によっていくつかの型に分けられますが、イトカワは太陽に比較的近い岩石質のS型です。今度「はやぶさ2」で向かう小惑星は炭素を含むC型で、イトカワと比べてもう少し太陽から遠くにあり、有機物を含む可能性があります。さらに外側にはある小惑星は木星の軌道に近いため、おそらく木星の原始的な物質で、氷を含むかもしれません。このように有機物や水がありそうな小惑星に行って、ぜひサンプルを持ち帰ってほしいですね。それにより、太陽系の誕生や生命の起源を明らかにする糸口がきっと見つかると思います。

東北大学大学院 理学研究科 教授。博士(理学)

東京大学大学院理学系研究科鉱物学専攻修士課程修了。1993年、九州大学理学部地球惑星科学科助手。2001年、九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門助教授。2010年、東北大学大学院理学研究科地学専攻准教授。研究テーマは惑星科学、宇宙探査。