Q. 初期成果で特に関心を持ったことは何でしたか?

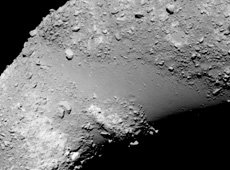

「はやぶさ」がサンプルを採取したイトカワのミューゼスの海(中央の滑らかな領域)

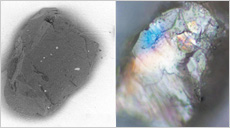

直径5μmのカーボンファイバーが支えるイトカワ微粒子。光学顕微鏡写真(提供:大阪大学/JAXA)

イトカワのサンプルに、約800℃まで加熱された痕跡があったことです。小惑星は小天体同士が衝突・合体を繰り返して大きくなりましたが、その際、運動エネルギーが熱エネルギーに変わり、小惑星の内部に熱がたまりました。小惑星は大きくなるにつれ熱せられていったわけですが、イトカワのサンプル内の鉱物には、その加熱のプロセスが記録されていました。さらにその鉱物には、高温に加熱された後にゆっくり冷えていったという冷却のプロセスも記録されていました。小さな粒子を構成する鉱物を注意深く分析することで、小惑星の歴史がとても正確に分かるのです。

Q. イトカワのサンプルの魅力は何だと思いますか?

私たちは地球に落下した何万という隕石を手にしていますが、隕石は小惑星から飛来してきたものの、小惑星の表面で起こっていることはほとんど何も語ってくれません。隕石は地球大気圏に再突入してきたほど硬いものですから、細かいチリが堆積した小惑星の表面のことは残っていないのです。太陽系が誕生してからの約46億年間、小惑星では小天体との衝突や宇宙風化作用などさまざまな現象が起こってきましたが、これら太陽系初期からの情報はすべて小惑星の表面からしか得られません。また、イトカワの微粒子にはほかの小天体から降ってきたものが含まれている可能性もあり、イトカワとは異なる種類の小惑星のことも分かるかもしれません。これまでの隕石の研究で多くのことが分かりましたが、イトカワの微粒子からはさらに多くのことが分かるでしょう。

このようにイトカワのサンプルには、重要な情報がたくさんつまっています。イトカワの分析は始まってからまだ1年しか経っていませんが、すでに多くのことを学び、これからもまだまだたくさん学べることがあります。また現在JAXAのキュレーション設備のクリーンな環境で、サンプルがきちんと保管されていることも大変価値があることです。将来、私たちの子供や孫の世代が科学者になり、今はない新しい装置で、新しい疑問をもってサンプルを分析することができますからね。そういう意味で、イトカワのサンプルは世界中の人々にとって宝ものだと思います。

Q. ゾレンスキーさんは「はやぶさ」のカプセル回収やキュレーション作業にも携わったそうですが、どのような印象を持ちましたか?

JAXAキュレーション設備での作業風景

私は彗星探査機「スターダスト」に参加した経験から「はやぶさ」に携わることになりました。このミッションに携わることができ、とても光栄であるということを、まず皆さんにお伝えしたいです。そして日本の方たちは、「はやぶさ」のサンプルリターンを成功させ、奇跡を起こした日本の科学者や技術者たちを誇りに思ってほしいと思います。

2010年6月のオーストラリアでのカプセル回収は、これまで経験した中で最もエキサイティングなことでした。夜、大気圏に再突入した「はやぶさ」が赤く光っていたのがとても印象的でした。私は「スターダスト」のカプセル回収チームの一員でしたが、「はやぶさ」の方がより優れた回収オペレーションをしていました。でも、回収チームのみんながこの日までにどれほどの準備を重ねてきたかを私は知っています。彼らは何が起こっても対処できるようにしていましたが、幸運にも何も悪いことは起きませんでした。すべてうまくいったのは、チームの皆が慎重に計画を立てて、それを実行したおかげだと思います。

また、カプセルの中のサンプルを採取するチームはサンプルが小さいことを予測して、微粒子を扱う研究を何年も行ってきました。非常に小さいサンプルを空気に触れることなく、また紛失することなく取り扱うために、彼らはまったく新しい技術を発明したのです。これは本当に素晴らしいことだと思います。今こうしてイトカワのサンプルを分析できるのは、みんながしっかり準備をしてきたからですが、その一端を担えたことはとても幸運です。

実は今年約1ヵ月間日本に滞在し、JAXAのキュレーション設備でどのように微粒子が取り扱われているかを勉強しました。自分の経験をもとに「はやぶさ」のチームにアドバイスをしてきたものの、微粒子をなくすのが怖くて、実際には採取作業に参加したことがなかったのです。日本で学んだキュレーション技術は、NASAの地球外物質のサンプル分析にも導入する予定です。

Q. アメリカではどのような小惑星探査計画が進んでいるのでしょうか?

小惑星探査機「OSIRIS-REx」(提供:NASA/Goddard/University of Arizona)

現在アメリカでは、2016年の打ち上げ予定で、小惑星探査機「OSIRIS-REx(オシリス・レックス)」という小惑星サンプルリターンミッションを計画しています。この探査機は、原始的で有機物が豊富にあると考えられている小惑星「1999 RQ36」に行く予定です。太陽系誕生後のごく初期段階の有機物のサンプルを採取できれば、生命の起源を教えてくれるでしょう。なぜなら今地球上にある有機物は宇宙から降り注いだものであり、私たちの身体の中にあるすべての物質は小惑星や彗星から来たものだからです。現在ミッションの準備が進められていますが、最大の課題は、探査機を清潔に保ち、採取したサンプルを汚染せず地球に持ち帰ること。そして、サンプルを取り扱う地上の研究室をいかに有機物のない状態にするかということです。私たち人間は有機物の塊ですから、これは至難の業です。

2014年に打ち上げが予定されている日本の「はやぶさ2」も有機物のサンプルリターンを目的としていますので、アメリカと日本の研究者たちは、ミッションを成功させるためにディスカッションをしています。こういった交流はとても大切なことで、失敗についても同じことが言えます。実は、彗星探査機「スターダスト」はサンプルの取り扱いで失敗をしましたが、その経験を「はやぶさ」に生かすようにしました。自分のミッションで何か間違いをおかした場合、それを他のミッションの関係者に、「こんな間違いをしてしまった。同じ間違いをしないように」と伝えることはとても重要なことです。でもそれは、これまでなかなかできませんでした。「はやぶさ」を通して築いてきた日本の研究者たちとの関係を、ぜひ将来のミッションにも役立てたいと思います。

Q. 将来の小惑星探査にどのような期待をしますか?

私は、1998年にアメリカのテキサス州に落下した隕石の中に岩塩結晶を見つけましたが、これは水の存在を示唆するものでした。このような、水に関係するサンプルを地球に持ち帰るサンプルリターンミッションに期待します。太陽系のすべての惑星の水を研究してみたいと思っています。あるいは、宇宙から氷を持ち帰ってほしいです。氷に包まれた小惑星や彗星から氷のサンプルを採取し、それを凍った状態のまま地球まで持ち帰るのはとても難しいことですが、ぜひ私が生きている間に実現してほしいと思います。

NASA ジョンソン宇宙センター 地球外物質探査科学部門 鉱物学者

1983年、ペンシルベニア州立大学にて鉱物学/地球化学の博士号を取得。1985年よりNASAジョンソン宇宙センターで、アポロ計画の月のサンプルや隕石、惑星間塵の鉱物の研究を行うほか、地球外物質のサンプルリターン技術や分析装置の開発に従事。これまで多くの隕石探査に参加するほか、彗星探査機「スターダスト」や小惑星探査機「はやぶさ」のサンプルの回収や分析にも携わる。専門は地球外物質の鉱物学的研究。