Q. 「かぐや」の地形カメラはどのようなことを調べるのでしょうか?これまでの月探査カメラとどう違うのでしょうか?

アルプス谷。谷の内部に蛇行した谷がある(かぐやの地形カメラ撮影)

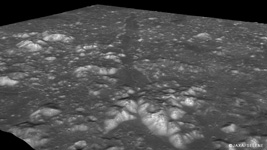

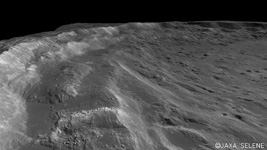

リルといわれる溶岩が流れた跡。ハドレー谷付近(かぐやの地形カメラ撮影)

地形カメラの一番の目的は、まさに月全体の地形を調べることです。「かぐや」の地形カメラは10mの高分解能をもち、2台のカメラで地形の前方と後方を撮影することで、起伏などの立体画像を得ることができます。月の全球にわたって地形を高解像度で立体視できるのは、世界的にも「かぐや」の地形カメラが初めてです。また、とても暗いところから明るいところまで撮れるのも特徴です。

Q. 今後期待される「かぐや」の成果は何でしょうか?

これまでの成果で大きいものは、南極にあるシャックルトンクレーターの表面に水の氷が大量に存在しないことと、裏側の海に25億年前までマグマ噴出活動があったことを明らかにしたことです。今後、この2つの成果をさらに発展させることが重要だと思います。

まずは、北極の水の氷について調べたいと思います。1998年に打ち上げられたアメリカの月探査機「ルナ・プロスペクター」は、月の極域に水素が濃集していることを発見しました。水素の濃集は、北極のほうが多いという研究もあります。今後は、北極の永久影の中についても、水の氷が存在しているかどうかを調べていきたいと思います。

また、月の表側の年代についても詳細に調べたいと思います。これまでの観測から、月の表側は10億年くらい前まで活動していたと言われています。アポロ計画やその前のルナーオービター計画で得られたデータを使って研究が行われてきましたが、これらのデータには、ノイズが多いような質の悪いものもあります。今後「かぐや」の地形カメラで撮った新しいデータをもとに、再度、クレーター年代学(※)をつかって全球域の年代をきちんと測り直しみたいと思います。(※クレーター年代学とは、クレーターの数が多い場所ほど年代が古いとする考えに基づき、その場所の年代を推定する方法)

「かぐや」の地形カメラで月の表面を見ると、月には変わった地形がたくさんあります。例えば、「リル」と呼ばれる溶岩が流れた跡。何かが噴火した火口のような地形。溶岩が流れたときにできた横穴を「溶岩チューブ」と言いますが、溶岩チューブの天井が崩壊したような跡。こういった地形のデータを解析し詳しく調べていくと、月の進化や歴史を解明する新しい発見があるのではないかと期待しています。

Q. 今後期待される「かぐや」の成果は何でしょうか?

これまでの成果で大きいものは、南極にあるシャックルトンクレーターの表面に水の氷が大量に存在しないことと、裏側の海に25億年前までマグマ噴出活動があったことを明らかにしたことです。今後、この2つの成果をさらに発展させることが重要だと思います。

まずは、北極の水の氷について調べたいと思います。1998年に打ち上げられたアメリカの月探査機「ルナ・プロスペクター」は、月の極域に水素が濃集していることを発見しました。水素の濃集は、北極のほうが多いという研究もあります。今後は、北極の永久影の中についても、水の氷が存在しているかどうかを調べていきたいと思います。

また、月の表側の年代についても詳細に調べたいと思います。これまでの観測から、月の表側は10億年くらい前まで活動していたと言われています。アポロ計画やその前のルナーオービター計画で得られたデータを使って研究が行われてきましたが、これらのデータには、ノイズが多いような質の悪いものもあります。今後「かぐや」の地形カメラで撮った新しいデータをもとに、再度、クレーター年代学(※)をつかって全球域の年代をきちんと測り直しみたいと思います。(※クレーター年代学とは、クレーターの数が多い場所ほど年代が古いとする考えに基づき、その場所の年代を推定する方法)

「かぐや」の地形カメラで月の表面を見ると、月には変わった地形がたくさんあります。例えば、「リル」と呼ばれる溶岩が流れた跡。何かが噴火した火口のような地形。溶岩が流れたときにできた横穴を「溶岩チューブ」と言いますが、溶岩チューブの天井が崩壊したような跡。こういった地形のデータを解析し詳しく調べていくと、月の進化や歴史を解明する新しい発見があるのではないかと期待しています。

Q. 月探査の魅力は何だと思いますか?

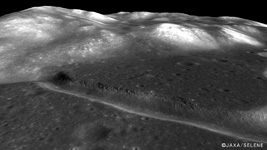

シャックルトンクレーターの内部(かぐやの地形カメラ撮影)

地球に最も近い天体であることです。私は「いつか宇宙へ出て行きたい」という思いがあり、自分が生きている間にもしかしたら行けるかもしれないという、手の届く範囲にあるのが、月の魅力です。また近いということは、行きやすく探査しやすいので、観測データがたくさんあるということです。月を周回する探査機だけでなく、アメリカのアポロ計画では人間が月へ降り立ち、総重量約382kgもの石や砂を持ち帰りました。これらのデータによって、月はほかの惑星よりも詳細に研究されています。さらに、将来実現するであろう日本の無人着陸機による探査データが加わると、さらに月のいろいろなことが総合的に分かると思います。

そういう中で、自分が担当した地形カメラで月の全体をしっかり見ることができたことは、研究者冥利に尽きます。特に、南極のシャックルトンクレーターの常に陰となっている領域を、地形カメラが捉えたとたことを確認したときは感動しました。クレータの底が、クレータの壁からの散乱光でほんのわずかですが照らされていたのです。高い感度を持つ地形カメラだからこそ撮像に成功できました。その夜、シャックルトンクレーターの高解像度データを飽きることなくずっと見ていましたが、いつしか涙が出ていました。10年以上の長きにわたって、多くの仲間と共に乗り越えてきた苦労が報われたんだなぁ、という思いでした。極域は水の存在が示唆されていた場所で、昼と夜の温度差がほとんどないため、月面基地建設に適しています。そういう意味では、将来人類が行く可能性の高い場所なのです。いつしか、人が月の南極に降り立ち、シャックルトンクレーターを見るとき、「あぁ、ここはかつて、日本の『かぐや』が初めて中を撮影するのに成功したのだったなぁ」と思ってくれる日が訪れるかもしれないと思うとワクワクします。

そういう中で、自分が担当した地形カメラで月の全体をしっかり見ることができたことは、研究者冥利に尽きます。特に、南極のシャックルトンクレーターの常に陰となっている領域を、地形カメラが捉えたとたことを確認したときは感動しました。クレータの底が、クレータの壁からの散乱光でほんのわずかですが照らされていたのです。高い感度を持つ地形カメラだからこそ撮像に成功できました。その夜、シャックルトンクレーターの高解像度データを飽きることなくずっと見ていましたが、いつしか涙が出ていました。10年以上の長きにわたって、多くの仲間と共に乗り越えてきた苦労が報われたんだなぁ、という思いでした。極域は水の存在が示唆されていた場所で、昼と夜の温度差がほとんどないため、月面基地建設に適しています。そういう意味では、将来人類が行く可能性の高い場所なのです。いつしか、人が月の南極に降り立ち、シャックルトンクレーターを見るとき、「あぁ、ここはかつて、日本の『かぐや』が初めて中を撮影するのに成功したのだったなぁ」と思ってくれる日が訪れるかもしれないと思うとワクワクします。

Q. 今後、どのような月の研究をしていきたいと思いますか?

ライナーガンマといわれる渦巻き模様の地形(かぐやのハイビジョンカメラ撮影)

月に彗星の衝突がどれくらいあったかを調べたいです。学生の頃は彗星に興味があり、彗星がどう形成され進化してきたか、内部構造はどうなっているのかを研究していました。なぜ彗星かというと、生命の起源を知りたかったからです。地球の生命のもととなった有機物の起源の一つとして、彗星の衝突があげられています。また、月の極域には氷があるかもしれませんが、それは、彗星の衝突などで蒸発した水蒸気が移動して捕捉され、氷として存在しているはずだという考えもあります。そういう意味では、月面には、彗星が衝突したのではないかと思われる渦巻き状の模様など、不思議な地形がたくさんあります。これらの模様がどのようにして形成されたのか、彗星衝突との関係を研究したいと思います。

Q. 将来の月探査にどのようなことを期待しますか?

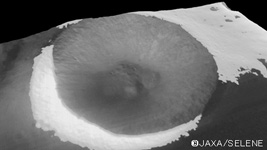

ティコクレーターの北壁。階段状になった内壁の形状がよく分かる(かぐやの地形カメラ撮影)

「かぐや」が打ち上がる前は、「もう月の探検の時代は終わって、精査の時代になる」とよく言われました。これまでのデータをもとに細かく調べるのが「かぐや」の役目だと言われたのです。ところが、「かぐや」が打ち上がって高精細な観測機器で月を見てみると、発見の連続なのです。月は今もまだ探検の時代で、誰もが知らない宝の山がたくさん眠っているのだと思います。ですから、「かぐや」のデータを基にして、将来の月探査がますます発展していってくれればよいと思います。また、これからは国際協力が重要だと思います。「かぐや」と他の月探査機のデータを使って、世界中の研究者と協力し合って研究を進めていきたいです。そして、他の研究者もまたそうできるようにするのを助けていきたいですね。私たち科学者の研究の成果によって、一般の人たちが、宇宙や科学により興味を持ってもらえるようになれば、とても嬉しいです。

私は、引き続き日本による月惑星探査に関わってきたいと思っています。「かぐや」の前は、他の国の月探査機のデータを使って研究せざるを得ませんでした。今回、観測データを外部に提供する側になってみると、データを較正するのがとても大変だということが、自分たちでやってみて初めてよく分かりました。「かぐや」で得た科学的成果はもちろんのこと、どのような観測をすべきかという議論から始まって、機器開発、地上の処理ソフトの開発、機器や衛星の運用、データの校正・補正、そして、目標としたデータの解析をするまで、すべてを手がけやってきた、ということは非常に大きなことで、私のみならず、多くの仲間の自信にもつながったと思います。この経験は、将来の月惑星探査に活かされ、新しい発見や新しい分野の開拓へとつながっていくであろうと思います。

私は、引き続き日本による月惑星探査に関わってきたいと思っています。「かぐや」の前は、他の国の月探査機のデータを使って研究せざるを得ませんでした。今回、観測データを外部に提供する側になってみると、データを較正するのがとても大変だということが、自分たちでやってみて初めてよく分かりました。「かぐや」で得た科学的成果はもちろんのこと、どのような観測をすべきかという議論から始まって、機器開発、地上の処理ソフトの開発、機器や衛星の運用、データの校正・補正、そして、目標としたデータの解析をするまで、すべてを手がけやってきた、ということは非常に大きなことで、私のみならず、多くの仲間の自信にもつながったと思います。この経験は、将来の月惑星探査に活かされ、新しい発見や新しい分野の開拓へとつながっていくであろうと思います。

春山純一(はるやまじゅんいち)

JAXA宇宙科学研究本部 固体惑星科学研究系 助教。理学博士。

京都大学大学院理学研究科博士課程修了。米カリフォルニア工科大学客員研究員、宇宙開発事業団(現JAXA)先端ミッション研究センターの副主任開発部員などを経て、2007年より現職。2007年に打ち上げられた月周回衛星「かぐや」の観測機器、地形カメラのPI(主責任研究者)を担当する。

JAXA宇宙科学研究本部 固体惑星科学研究系 助教。理学博士。

京都大学大学院理学研究科博士課程修了。米カリフォルニア工科大学客員研究員、宇宙開発事業団(現JAXA)先端ミッション研究センターの副主任開発部員などを経て、2007年より現職。2007年に打ち上げられた月周回衛星「かぐや」の観測機器、地形カメラのPI(主責任研究者)を担当する。