Q. 国立天文台は、月周回衛星「かぐや」とどのような関わりを持っているのでしょうか?

国立天文台では「RISE月探査プロジェクト」を立ち上げ、「かぐや」プロジェクトに参加しています。月の重力場や地形を詳細に調べることを目的に、レーザー高度計、リレー衛星、VLBI電波源(VRAD衛星)の3つの観測機器をJAXAや全国の大学と協力して開発しました。

地球の地形図はカメラで撮った写真のデータを基に作っていますが、「かぐや」では、衛星の高度を基に月の地形の高度データを得ます。まずレーザー光線を月面に向かって発射し、その光線が月面から衛星に戻ってくるまでの往復時間から、衛星の高度を測ります。衛星の位置や向きなどの軌道情報は、地上からの追跡や衛星に搭載しているセンサーによって得られますが、その衛星の軌道と高度の情報を組み合わせることによって、月の地表の起伏が分かります。「かぐや」は北極と南極の上空を通る極軌道で月を周回していて、月の自転により、月全球を観測することができます。これによって、月の北極や南極などを含む月全体の地形を、これまでにない高精度で求めることができます。

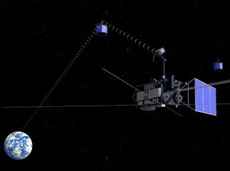

また月を周回する衛星は、重力が強いところでは速く、弱いところでは遅くなるというように、月の重力場の違いによって速度が変わります。そのため、衛星の運動を電波で追跡すれば、月の重力場を調べることができます。しかし、月はいつも表側を地球に向けていますので、今までは探査機が裏側に行くと追跡ができず、データをとることができませんでした。そこで、「かぐや」ではリレー衛星を経由して、月の裏側にいる時も衛星の運動を追跡できるようにしました。これによって、月の裏側の重力も正確に観測することができます。さらに「かぐや」では重力場の測定の精度を高めるために、VLBIという電波天文学の測地技術を使って、衛星の位置を非常に正確にとらえます。「かぐや」のVLBI観測に協力してもらう電波望遠鏡は、国立天文台の国内ネットワークのほか、中国、ドイツ、オーストラリアの世界的なネットワークを使っています。

地球でもそうですが、山があるところでは重力が強く、くぼ地では重力が弱いというように、表面の地形によって重力は変わります。また、地下に重い物質があると重力が強くなり、内部の密度によっても重力は変わります。ですから、月の重力を調べることによって、外から観察しただけでは分からない月の内部構造が見えてきます。国立天文台では、月の地形や内部構造を明らかにし、月の起源と進化の過程を探りたいと思います。

地球の地形図はカメラで撮った写真のデータを基に作っていますが、「かぐや」では、衛星の高度を基に月の地形の高度データを得ます。まずレーザー光線を月面に向かって発射し、その光線が月面から衛星に戻ってくるまでの往復時間から、衛星の高度を測ります。衛星の位置や向きなどの軌道情報は、地上からの追跡や衛星に搭載しているセンサーによって得られますが、その衛星の軌道と高度の情報を組み合わせることによって、月の地表の起伏が分かります。「かぐや」は北極と南極の上空を通る極軌道で月を周回していて、月の自転により、月全球を観測することができます。これによって、月の北極や南極などを含む月全体の地形を、これまでにない高精度で求めることができます。

また月を周回する衛星は、重力が強いところでは速く、弱いところでは遅くなるというように、月の重力場の違いによって速度が変わります。そのため、衛星の運動を電波で追跡すれば、月の重力場を調べることができます。しかし、月はいつも表側を地球に向けていますので、今までは探査機が裏側に行くと追跡ができず、データをとることができませんでした。そこで、「かぐや」ではリレー衛星を経由して、月の裏側にいる時も衛星の運動を追跡できるようにしました。これによって、月の裏側の重力も正確に観測することができます。さらに「かぐや」では重力場の測定の精度を高めるために、VLBIという電波天文学の測地技術を使って、衛星の位置を非常に正確にとらえます。「かぐや」のVLBI観測に協力してもらう電波望遠鏡は、国立天文台の国内ネットワークのほか、中国、ドイツ、オーストラリアの世界的なネットワークを使っています。

地球でもそうですが、山があるところでは重力が強く、くぼ地では重力が弱いというように、表面の地形によって重力は変わります。また、地下に重い物質があると重力が強くなり、内部の密度によっても重力は変わります。ですから、月の重力を調べることによって、外から観察しただけでは分からない月の内部構造が見えてきます。国立天文台では、月の地形や内部構造を明らかにし、月の起源と進化の過程を探りたいと思います。

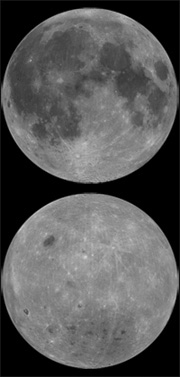

月の表側(上)と裏側(下)(提供:NASA)

Q. 先生が、特に興味を持たれている月の研究は何でしょうか?

月の表と裏の違いを解明したいです。1959年に旧ソ連の月探査機「ルナ3号」が、月の裏側の撮影に初めて成功しましたが、そのときに、月の表と比べて裏側は海が少ないということが分かりました。それでは、その表と裏の違いはどのようにして生まれたのでしょうか?どのように進化してきたのでしょうか?その答えは未だ出ていません。月の表と裏の、地形の見かけ上の違いだけでなく、その進化の過程の違いについても興味があります。

Q. 国立天文台では、月形成のシミュレーションを作成していますが、「かぐや」の観測によってこれまでの学説が変わりましたか?

国立天文台が作った月形成のシミュレーションは、地球に火星サイズの天体がぶつかって、地球の周りに円盤ができ、その円盤から月ができるというものです。誕生したばかりの月は物質が速く集まったので、かなり高温だったと考えられています。「かぐや」の観測によって、ドロドロに溶けた高温状態ものが固まって、表面の地殻ができたという月の起源を裏付けるデータが出てきています。しかし、なぜ月の表と裏の地殻の厚さに違いがあるのか?どうして同じように固まらなかったのか?というメカニズムはまだ解明されていません。今後「かぐや」のデータ解析が進めば、月形成シミュレーションのシナリオが正しいかどうかが分かるのではと期待しています。

月の表と裏の違いを解明したいです。1959年に旧ソ連の月探査機「ルナ3号」が、月の裏側の撮影に初めて成功しましたが、そのときに、月の表と比べて裏側は海が少ないということが分かりました。それでは、その表と裏の違いはどのようにして生まれたのでしょうか?どのように進化してきたのでしょうか?その答えは未だ出ていません。月の表と裏の、地形の見かけ上の違いだけでなく、その進化の過程の違いについても興味があります。

Q. 国立天文台では、月形成のシミュレーションを作成していますが、「かぐや」の観測によってこれまでの学説が変わりましたか?

国立天文台が作った月形成のシミュレーションは、地球に火星サイズの天体がぶつかって、地球の周りに円盤ができ、その円盤から月ができるというものです。誕生したばかりの月は物質が速く集まったので、かなり高温だったと考えられています。「かぐや」の観測によって、ドロドロに溶けた高温状態ものが固まって、表面の地殻ができたという月の起源を裏付けるデータが出てきています。しかし、なぜ月の表と裏の地殻の厚さに違いがあるのか?どうして同じように固まらなかったのか?というメカニズムはまだ解明されていません。今後「かぐや」のデータ解析が進めば、月形成シミュレーションのシナリオが正しいかどうかが分かるのではと期待しています。

Q. なぜ今、人類が月を探査すると思いますか?

モスクワの海付近(かぐやのハイビジョンカメラ撮影)

やはり、月が私たちの一番近くにあって、身近な天体だからだと思います。もちろん火星やほかの天体にも、将来は人類が探査に行くことはあると思います。しかし、月にはすでに人間が行っていますので、私たちがまた宇宙に出て行くという点では、月が最も身近に感じられます。また、科学的な観点から言うと、月は地球とほぼ同じ頃にできたはずですが、月にあるような古い岩石が今の地球にはほとんど残っていません。ですから、地球の過去を調べるためにも、月を見なければなりません。月を調べることは、私たちの地球を知ることにつながっているのです。そういう意味で、探査の興味が強いことが、私たちが月に惹かれる理由だと思います。

Q. 今後期待される「かぐや」の成果は何でしょうか?

「かぐや」のデータの解析はまだ始まったばかりです。これから地殻の観測結果が出てくれば、地殻はどの場所も同じような組成なのか、場所によって組成が違うのか、あるいは地殻の厚さは場所によってどうなっているのか、といったことが見えてくるので面白いと思います。また、地殻がどこでも同じようにできたのか、真ん中からできて徐々に成長していったのか、あるいは、あちこちでできたものがくっついて大きくなったのかなど、さまざまなモデルが考えられます。多くのデータを参照することにより、どれが正しいのかが分かってくるでしょう。そのためには、1つの観測機器だけではなく、いろいろな機器のデータを組み合わせて考えてくことが重要だと思います。

Q. 将来の月探査に、どのようなことを期待されますか?

JAXAが開発中の月探査ローバー(試作機)

予定されていた「かぐや」の観測はほとんど終わりましたが、まだ調べたいことがたくさんあります。「かぐや」は月を周回して観測したわけですが、それよりも一歩先に進むために、探査機を月に着陸させて調べてみたいと思います。国立天文台では、着陸船を使って月の自転速度の変動を測ることで、月の中心核や下部マントルなど内部構造を調べる計画を立てています。また、月表面の物質を直接調べないと分からないこともありますので、着陸船やローバー(移動式探査機)を使って表面や内部を観測し、将来的には月の裏側からサンプルを持ち帰りたいです。このような月での活動が、将来、さらに遠くの太陽系天体を探査することにつながるのではと思います。

佐々木晶(ささきしょう)

国立天文台教授。RISE月探査プロジェクト長。

1987年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。米アリゾナ大学月惑星研究所研究員、広島大学理学部助手、東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻助教授を経て現職。

国立天文台教授。RISE月探査プロジェクト長。

1987年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。米アリゾナ大学月惑星研究所研究員、広島大学理学部助手、東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻助教授を経て現職。