Q. 「かぐや」の観測成果をご覧になって、どのような感想を持たれましたか?

「かぐや」は大変素晴らしい科学的成果を出していると思います。そして、その成果を生み出す、高性能の観測機器にも感心しています。「かぐや」によって、科学探査の新しい第一歩が踏み出されたと思います。

Q. 「かぐや」の成果で印象に残っているものは何でしょうか?

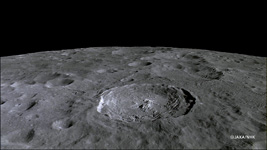

かぐやの観測で年代が明らかになったモスクワの海(かぐやのハイビジョンカメラ撮影)

「かぐや」の成果についての論文はいくつか拝見しましたが、最初に発表された地形カメラによるものが印象的でした。この時に、月の南極にあるシャックルトン・クレーターの内部の画像を初めて見ましたが、とても驚きました。このクレーターの内部の撮影に成功した探査機が、これまでになかったからです。このクレーターの底には1年中日の当たらない永久影と呼ばれる場所があり、アメリカの月探査機ルナ・プロスペクターによる観測で、水素の濃集があることが示唆されています。そのため、月を専門とする科学者や月探査を計画する人たちによって、このクレーターは大変興味深い場所になっています。水素があるということは、水の存在が考えられるからです。南極は極低温のため、水は氷の状態で存在すると考えられますが、「かぐや」の観測で、クレーターの底の表面に氷が存在しないことが分かりました。氷が土に埋まって隠れている可能性はありますので、水の有無についてはいまだに未解決ですが、少なくとも、クレーターの底部表面上に氷が存在していないことが明らかになりました。これはとても重要なことです。

また地形カメラは、玄武岩で覆われた月の海の年代を測定し、月の裏側に、25億年ほど前に形成された比較的若い海があることを明らかにしました。これも予想外の発見です。「かぐや」による初期の観測成果を見て、これから「かぐや」が科学的な問題を解決してくれるという期待感がふくらみ、とても嬉しく思いました。

また地形カメラは、玄武岩で覆われた月の海の年代を測定し、月の裏側に、25億年ほど前に形成された比較的若い海があることを明らかにしました。これも予想外の発見です。「かぐや」による初期の観測成果を見て、これから「かぐや」が科学的な問題を解決してくれるという期待感がふくらみ、とても嬉しく思いました。

Q. 特に注目する、「かぐや」の成果は何でしょうか?

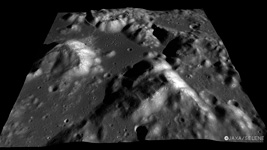

ジャクソンクレーター(かぐやのハイビジョンカメラ撮影)

月の火山活動の歴史、極地域における水の存在の有無、地殻に関する基本鉱物の観測など、月の科学を異なる角度からアプローチした、どれもすばらしい重要な成果ですから、どれが一番面白いか順位はつけられません。しかし、私は「スペクトロスコピー」による月の鉱物組成の研究を専門としていますから、「かぐや」のスペクトルプロファイラの成果に注目しています。スペクトロスコピーとは、分光器を使って物質の発光・吸収スペクトルを調べ、それによって物質の性質や分布を調べる方法です。

「かぐや」のスペクトルプロファイラは、月面で新しいスペクトルを発見し、私はこれにとても感激しました。月面の鉱物は、分光器を使って測定されたスペクトルの特性によって特定されます。アポロが月から持ち帰った斜長石を調べたところ、微量の鉄を含み、波長1.2〜1.3μm(マイクロメートル、1μmは100万分の1m)付近に、鉄に起因する吸収帯があることが分かりました。ところが、その後のリモートセンシング観測によって、斜長石が豊富に存在すると考えられる場所を調べても、同じような吸収帯をもつ鉱物が発見されませんでした。このことは、月の形成の謎の1つされてきましたが、「かぐや」のスペクトルプロファイラとマルチバンドイメージャーがその謎を解く鍵を与えてくれました。アポロのサンプルと同じような吸収帯を持つ斜長岩を、裏側のジャクソン・クレーターの中央丘から発見したのです。中央丘は、小惑星の衝突によって、地下の深部物質が隆起してできたと考えられており、地下構造を推定できる場所です。その場所にある斜長石は、月の地殻の形成、変遷、そして初期の歴史を理解するためにとても重要な鉱物です。これは、月の誕生と進化の謎を解くための大発見だと思います。

「かぐや」のスペクトルプロファイラは、月面で新しいスペクトルを発見し、私はこれにとても感激しました。月面の鉱物は、分光器を使って測定されたスペクトルの特性によって特定されます。アポロが月から持ち帰った斜長石を調べたところ、微量の鉄を含み、波長1.2〜1.3μm(マイクロメートル、1μmは100万分の1m)付近に、鉄に起因する吸収帯があることが分かりました。ところが、その後のリモートセンシング観測によって、斜長石が豊富に存在すると考えられる場所を調べても、同じような吸収帯をもつ鉱物が発見されませんでした。このことは、月の形成の謎の1つされてきましたが、「かぐや」のスペクトルプロファイラとマルチバンドイメージャーがその謎を解く鍵を与えてくれました。アポロのサンプルと同じような吸収帯を持つ斜長岩を、裏側のジャクソン・クレーターの中央丘から発見したのです。中央丘は、小惑星の衝突によって、地下の深部物質が隆起してできたと考えられており、地下構造を推定できる場所です。その場所にある斜長石は、月の地殻の形成、変遷、そして初期の歴史を理解するためにとても重要な鉱物です。これは、月の誕生と進化の謎を解くための大発見だと思います。

Q. 「かぐや」のデータを使って研究したいと思うことはありますか?

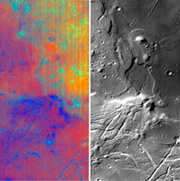

タウラス・リトロー地域。かぐやは月のさまざまな地形の観測に成功(かぐやの地形カメラ撮影)

私はこれまで、月の鉱物分布や組成を調べ、月の地殻の形成や進化、月の海の玄武岩の特徴や多様性などを研究してきました。「かぐや」のデータを使って、さらにこの研究を進めていきたいです。「かぐや」は、月のさまざまな地形、地殻の変遷、月の海の形成にかかわるものなど、興味深いデータをたくさん取得しています。このデータの分析には、これから何年もかかるでしょう。

「かぐや」のデータは、今後科学者が月の進化の過程をより深く理解するための、大事な基礎データになると思います。どのデータがより重要なものかは、今の時点で予測は困難です。しかし、初めて「かぐや」の成果を見たときに味わった喜びはとても大きく、月探査の新しい時代の幕開けを実感しました。世界中の月科学者がとても興奮しています。今後、データが公開されれば、世界中の科学者がさまざまな研究に取り組んでいくと思います。

「かぐや」のデータは、今後科学者が月の進化の過程をより深く理解するための、大事な基礎データになると思います。どのデータがより重要なものかは、今の時点で予測は困難です。しかし、初めて「かぐや」の成果を見たときに味わった喜びはとても大きく、月探査の新しい時代の幕開けを実感しました。世界中の月科学者がとても興奮しています。今後、データが公開されれば、世界中の科学者がさまざまな研究に取り組んでいくと思います。

Q. 博士は、2008年10月に打ち上げられたインドの月探査機「チャンドラヤーン1」に参加されています。「チャンドラヤーン1」の現状と、博士が担当する「月面鉱物マッピング装置」(M3)のこれまでの成果を教えてください。

インドの月探査機チャンドラヤーン1(提供:ISRO)

チャンドラヤーン1のM3の観測データ。異なる波長で東の海の鉱物分布を調べた結果、鉄を産出する鉱物(緑色の部分)を検出(提供:NASA/JPL/Brown)

「チャンドラヤーン1」は昨年の10月に打ち上げられ、本格的な観測が始まったばかりです。NASAやESA(欧州宇宙機関)などが提供したものも含めて、11の観測機器が搭載されています。ミッションは2年間を予定しており、これから面白いデータがたくさん取れると思います。「月面鉱物マッピング装置」は鉱物分布を調べる観測機器ですが、初期観測を行ったところ、興味あるデータが取れました。裏側の「東の海」の地層から、鉄を産出する鉱物を検出することに成功したのです。装置が予定どおり動いて、うまくデータが取れることだけを願って頑張ってきましたので、大変嬉しく思います。これからの観測が楽しみです。

Q. 「チャンドラヤーン1」と「かぐや」の観測データは、どのように補完されるのでしょうか?

「チャンドラヤーン1」と「かぐや」の観測データには優れた補完性があると思います。どちらの観測機器も高精度で、過去のミッションと比べると、データの質も量も格段に進歩しています。各観測機器がそれぞれ異なる特性を持ち、お互いを補足しながら測定ができるようになりました。類似性が十分あるので相互較正も可能です。

現在、両衛星の観測機器と取得データの有効利用を目的とした、較正グループを結成中です。「チャンドラヤーン1」と「かぐや」によって、若干異なる分解能、視界、測定範囲を得ることができ、より高い科学的成果を目指すことができます。2つの探査機のデータを統合することにより、さらに優れた科学分析ができると期待しています。

Q. 将来の月探査にどのようなことを期待しますか?

私たちは今、宇宙探査の新時代に突入しています。観測機器センサーの能力向上と若い科学者たちが、宇宙探査の新時代を築いています。このことがなぜ重要なのか?答えはいくつかあります。

私は科学者として、惑星のメカニズムを理解することは非常に大切なことだと思っています。地球、月、火星、金星などの惑星は、それぞれ異なる進化のストーリーを持っています。ですから、異なる惑星を比較できなければなりません。月は地質学的に見てめずらしい天体です。天候や水、雨などの影響を受けていない岩石や鉱物が存在する、純粋な地質を持っています。例えば、そのような素晴らしいコンディションの岩石を研究することによって、私たちは岩石の進化を知ることができます。このような観点からも、月に関する新しいデータの取得はとても大切です。月の科学は、太陽系における私たちのポジションと、地球と月の関係を理解するために、非常に重要なのです。

また、長期にわたる探査技術を確立することは、人類全体の科学技術向上にもつながります。月探査は1年や5年ではなく、おそらく100年がかりの大規模プロジェクトです。今から100年後、どの資源が一番役に立ち、どういったアプリケーションが使えるようになっているかは分かりません。しかし、一国だけでなく、国際協力のもとさまざまなプロジェクトが進んでいるのは非常に心強いことです。また同時に、極めて高い技術が開発されています。月探査は、世界で行われてきた過去の取り組みについて学べるとともに、最先端技術の分野で各国が協調性を持ち、平和的態度で一緒に仕事ができる最高の機会なのです。

Q. 「チャンドラヤーン1」と「かぐや」の観測データは、どのように補完されるのでしょうか?

「チャンドラヤーン1」と「かぐや」の観測データには優れた補完性があると思います。どちらの観測機器も高精度で、過去のミッションと比べると、データの質も量も格段に進歩しています。各観測機器がそれぞれ異なる特性を持ち、お互いを補足しながら測定ができるようになりました。類似性が十分あるので相互較正も可能です。

現在、両衛星の観測機器と取得データの有効利用を目的とした、較正グループを結成中です。「チャンドラヤーン1」と「かぐや」によって、若干異なる分解能、視界、測定範囲を得ることができ、より高い科学的成果を目指すことができます。2つの探査機のデータを統合することにより、さらに優れた科学分析ができると期待しています。

Q. 将来の月探査にどのようなことを期待しますか?

私たちは今、宇宙探査の新時代に突入しています。観測機器センサーの能力向上と若い科学者たちが、宇宙探査の新時代を築いています。このことがなぜ重要なのか?答えはいくつかあります。

私は科学者として、惑星のメカニズムを理解することは非常に大切なことだと思っています。地球、月、火星、金星などの惑星は、それぞれ異なる進化のストーリーを持っています。ですから、異なる惑星を比較できなければなりません。月は地質学的に見てめずらしい天体です。天候や水、雨などの影響を受けていない岩石や鉱物が存在する、純粋な地質を持っています。例えば、そのような素晴らしいコンディションの岩石を研究することによって、私たちは岩石の進化を知ることができます。このような観点からも、月に関する新しいデータの取得はとても大切です。月の科学は、太陽系における私たちのポジションと、地球と月の関係を理解するために、非常に重要なのです。

また、長期にわたる探査技術を確立することは、人類全体の科学技術向上にもつながります。月探査は1年や5年ではなく、おそらく100年がかりの大規模プロジェクトです。今から100年後、どの資源が一番役に立ち、どういったアプリケーションが使えるようになっているかは分かりません。しかし、一国だけでなく、国際協力のもとさまざまなプロジェクトが進んでいるのは非常に心強いことです。また同時に、極めて高い技術が開発されています。月探査は、世界で行われてきた過去の取り組みについて学べるとともに、最先端技術の分野で各国が協調性を持ち、平和的態度で一緒に仕事ができる最高の機会なのです。

カーリ・ピータース(Carle Pieters)

ブラウン大学地質科学科 教授

惑星地質学者。マサチューセッツ工科大学にて惑星科学で博士号を取得。スペクトロスコピーなど組成の遠隔分析に重点をおいた、地球型惑星の起源や進化、惑星表層の研究を専門とする。ピースコープ(Peace Corps)のボランティアとして、マレーシアで科学の教師をしたり、NASAジョンソン宇宙センター月惑星科学部門に科学者として勤務するなどの経歴を経て、1980年よりブラウン大学で教鞭を執る。2008年に打ち上げられたインドの月探査機「チャンドラヤーン1」に搭載した撮像分光装置(M3: Moon Mineralogy Mapper)の主任研究員。NASAの小惑星探査機「ドーン」(2007年打ち上げ)の共同研究員やNASAケック反射実験研究所(RELAB)の科学マネージャーも務める。

ブラウン大学地質科学科 教授

惑星地質学者。マサチューセッツ工科大学にて惑星科学で博士号を取得。スペクトロスコピーなど組成の遠隔分析に重点をおいた、地球型惑星の起源や進化、惑星表層の研究を専門とする。ピースコープ(Peace Corps)のボランティアとして、マレーシアで科学の教師をしたり、NASAジョンソン宇宙センター月惑星科学部門に科学者として勤務するなどの経歴を経て、1980年よりブラウン大学で教鞭を執る。2008年に打ち上げられたインドの月探査機「チャンドラヤーン1」に搭載した撮像分光装置(M3: Moon Mineralogy Mapper)の主任研究員。NASAの小惑星探査機「ドーン」(2007年打ち上げ)の共同研究員やNASAケック反射実験研究所(RELAB)の科学マネージャーも務める。