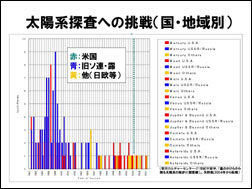

日本ではこれまでたくさんの惑星探査ミッションが推進されてきました。計画中や構想中のものもありますが、太陽、水星、金星、月、火星、小惑星、彗星と、比較的網羅的に行ってきたと思います。(※図1) 日本ではこれまでたくさんの惑星探査ミッションが推進されてきました。計画中や構想中のものもありますが、太陽、水星、金星、月、火星、小惑星、彗星と、比較的網羅的に行ってきたと思います。(※図1)また、太陽系探査の歴史を国別に見ると、1985年を境にして、米ソだけでなく、ヨーロッパや日本も惑星探査に乗り出すようになりました。(※図2) 今日は、同じ時期に惑星探査に乗り出したヨーロッパの月・惑星探査と比べて、日本はどうかというお話をしたいと思います。 ヨーロッパでは、 (1)惑星探査は1985年のハレー彗星探査機「ジオット」から。 (2)月周回軌道への投入は2005年の「スマート1」で初。月面未到達。 (3)スウィングバイは2005年の彗星探査機「ロゼッタ」で初。 (4)電気推進機関による航行は「スマート1」からで、アメリカ、日本より遅い。 これに対して日本は、 (1)惑星探査は1985年のハレー彗星探査機「さきがけ」が初で、ヨーロッパの「ジオット」より先行して打ち上げられた。 (2)月周回軌道は1990年の「はごろも」、1991年の「ひてん」。ヨーロッパより15年早い。 (3)月面到達は1992年の「ひてん」。 (4)電気推進機関による飛行は2003年の「はやぶさ」で、ヨーロッパより早い。 以上のことから、ヨーロッパに比べて日本が遅れている理由は何もなく、ヨーロッパの月・惑星探査が日本を先行したわけではないことが分かります。

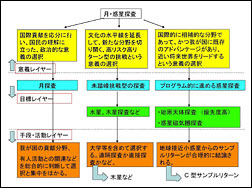

惑星探査プロジェクトは、企画の提案から設計、製作、試験、打ち上げを経て、対象の天体に到達するまで非常に長い時間がかかります。例えば「はやぶさ」でも、企画が提案されてから12年を要しており、成果が得られるのは更に後になりますから、成果の成否を待って、次の惑星探査を企画し、プロジェクト化したのでは、探査の間隔が15年にもなるということです。これでは、1人の研究者が惑星探査に関われるのは、一生涯のうちで1回しかないかもしれません。これでは探査戦略を立てにくいですし、研究者や技術者を育成したり維持することが不可能です。 ですからヨーロッパが、「マーズ・エクスプレス」の成否が分かる前に「ビーナス・エクスプレス」の打ち上げを決めたように、繰り返し探査をすることをあらかじめ計画的に進めることこそ、戦略だと思います。 日本よりもはるかに予算規模が大きいNASAと同じことをするのは無理ですから、日本が月惑星探査で貢献できる分野は何か、また国民の期待に応えられるものが何かを選択し、それに集中する必要があります。そういった分野として、「月探査」「プログラム的に進める惑星探査」「未踏峰挑戦型の探査」の3つを推進していくべきではないかと思います。(※図3)最後の未踏峰挑戦型というのは、ハイリスク、ハイリターンではありますが、限界の水平線を延長して、もっと遠くを見通すような探査を行い、新たな分野を切り開いていく挑戦型のもので、水星や木星探査があげられます。 「はやぶさ」は「未踏峰挑戦型」だったかもしれませんが、今は計画的に進められるべき「プログラム的惑星探査」の分野に移っているといえるでしょう。 太陽系探査を推進するためには、多くの試行錯誤が必要で、それがすぐに産業経済活動に直結するものではありませんが、既存の技術を確立するよりも、新しいものを創造することが重要だと思います。まだ見えていないものを拓くという視点で、教育研究技術開発を進めていくべきではないでしょうか。 月惑星探査は、科学技術で産業活動や教育を牽引しうる総合理工活動であり、もちろん基礎を固めることも大事ですが、高い塔を建て、まだ見えない技術開発や研究開発の課題の水平線を広げるような活動が、これからの未来を拓いていくと思います。堅実的かあるいは挑戦的であるかとか、選択と集中などを戦略的に見極めて、太陽系月惑星探査をぜひ推進していきたい、推進していく必要があると思います。 的川:川口先生のヨーロッパを意識した闘争心が多少気になる方がいらっしゃるかもしれませんが、私はそれが大好きです。昨年の暮れの「はやぶさ」ミッションが非常に厳しい時期にそれを乗り切れたのは、川口先生のその負けじ魂だったと思っています。 実は、3月中旬にアメリカでLPSC(Lunar and Planetary Science Conference)という月・惑星探査に関する国際会議が行われ、こちらで「はやぶさ」の研究成果の発表が行われました。世界中の科学者が注目するなか、日本の若い研究者が堂々と発表していて、素晴らしかったし、外国の研究者からの評価もとても高かったと川口先生がレポートしていますが、彼らが将来日本の宇宙探査でとても大きな力になっていくことでしょう。 そのLPSCに参加された一人である佐々木先生に、今後日本がどのような月・惑星探査、あるいは太陽系探査の戦略を持つべきか、理学的視点でお話いただきます。

|