|

|

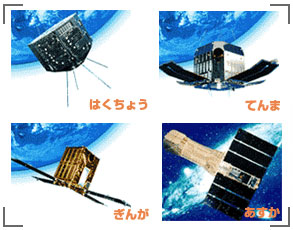

日本は「はくちょう」に続いて、1981年「ひのとり」(太陽X線)、1983年「てんま」、1987年「ぎんが」、1993年「あすか」と4〜5年ごとにX線天文衛星を打ち上げてきました。そして一世代ごとに観測性能も大幅に向上させています。小型衛星(一番大きい「あすか」でも約400 kg)ではあっても、日本のように継続的に観測をし続けた国は世界に例がなく、「大変優れた研究の進め方」と海外からも称賛されたものです。このやり方の非常に大きな利点は、その時点での最先端課題を狙った計画が立てられることと、研究が停滞することなく、常に新しい成果が生まれ、発展し続けることです。その結果、日本のX線天文学は、若い研究者たちを魅了し、研究組織も全国的に拡がっていきました。 日本は「はくちょう」に続いて、1981年「ひのとり」(太陽X線)、1983年「てんま」、1987年「ぎんが」、1993年「あすか」と4〜5年ごとにX線天文衛星を打ち上げてきました。そして一世代ごとに観測性能も大幅に向上させています。小型衛星(一番大きい「あすか」でも約400 kg)ではあっても、日本のように継続的に観測をし続けた国は世界に例がなく、「大変優れた研究の進め方」と海外からも称賛されたものです。このやり方の非常に大きな利点は、その時点での最先端課題を狙った計画が立てられることと、研究が停滞することなく、常に新しい成果が生まれ、発展し続けることです。その結果、日本のX線天文学は、若い研究者たちを魅了し、研究組織も全国的に拡がっていきました。

同時に、国際協力も積極的に進めました。「ぎんが」では英国研究者と共同で大型のX線検出器を製作し、「あすか」ではアメリカの研究者と緊密に協力しました。科学衛星を新たに打ち上げる機会は世界中でも限られています。国際協力によって持てる力を出し合うことは性能アップにつながるのみならず、日本がこのような機会を提供することは国際貢献でもあると思います。その結果、世界中に共同研究者が増え、国際的評価を高めることにもなりました。

一方、それまで世界のX線天文学をリードして来たアメリカが、1980年以降はスペースシャトル計画推進のための宇宙科学予算カット、さらにスペースシャトル・チャレンジャー号の事故が重なり、長期にわたって科学ミッションの空白期が続きます。この時期、「ぎんが」の観測時間の一部をアメリカの科学者に提供し、援助したこともありました。こうして、1980年代からは日本がX線天文観測において主導権を取るようになり、世界が認めるX線天文学のトップランナーになったのです。

|

|