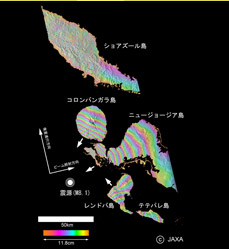

ソロモン諸島地震によって生じた地盤の隆 起。矢印の方向に地面が隆起している。

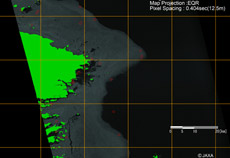

カナダ北西部の海氷被害。海氷の到来によ り約100隻の漁船が座礁。海上の明るい部分 は海氷で、より明るい点(赤丸)は座礁し た船と考えられる。

技術試験衛星ETS-VIII型「きく8号」

超高速インターネット衛星WINDS

Q. 衛星を使った防災活動に関して、JAXAは海外とどのような協力を行っていますか?

「国際災害チャータ」と「センチネル・アジア」に参加し、衛星を使った防災分野の国際協力に貢献しています。「国際災害チャータ」は、世界の宇宙機関が中心となり、大災害が起きた時に地球観測衛星データを提供する国際協力の枠組みです。また、「センチネル・アジア」は、アジア太平洋域の災害管理をするために、災害関連情報をインターネット上で共有することを目的とした取り組みです。アジア諸国では、森林火災と洪水が大きな問題です。今どこで火災が起きているかを定常的にモニタし、リアルタイムの山火事マップの作成や、どの方向に火が燃え移るかという予測までできるようなシステムの構築をしたいと考えています。また洪水に関しても、地球観測衛星の情報だけでなく、気象衛星などのデータと連動し、洪水地域の把握や洪水の予測をできないだろうかと検討しています。特にアジアでは、JAXAが防災活動のリーダーとなり、災害被害を低減していきたいと思います。

Q.「だいち」の災害観測では、これまでどのような成果がありましたか?

国内では、2007年3月に起きた能登半島地震の被災地の状況を観測し、被災地の地盤隆起の様子を確認しました。また、海上保安庁の流氷情報や、火山噴火の予知につながる硫黄島の地殻変動の解析などに、「だいち」は貢献しています。一方、国外では、アジア諸国など世界各地で発生した大規模災害の緊急観測に、「だいち」は活躍しています。これまでに、2006年2月のフィリピン・レイテ島の地すべり災害を初めとして、インドネシア・ジャワ島メラピ火山の噴火、インド洋東部におけるタンカー原油流出、インドネシア・ジャカルタの洪水、ソロモン諸島の地震、カナダ北西部の海氷災害など、さまざまな分野で衛星画像を提供してきました。今後も、災害の緊急観測を優先し、世界の防災活動に役立てていきたいと思います。

Q. 「だいち」以外にも、防災活動に利用する衛星の計画はありますか?

「だいち」の他に、2006年12月に打ち上げた技術試験衛星ETS-VIII型「きく8号」と、2007年度に打ち上げる予定の超高速インターネット衛星WINDSがあります。「きく8号」は、移動体通信をこれまで以上に便利にし、今の携帯電話程度の小さな端末から直接衛星を経由して通信することができます。また、WINDSは、直径45cm以下の地上アンテナと衛星との間で、超高速データ通信を可能にします。WINDSを使えばインターネットの通信速度が遅い国でも写真や映像など大容量のデータが短時間で伝送できます。地上の中継基地を必要としないこれらの衛星は、通信網が整備されていない山間部や海上でも情報を送受信することができます。このような衛星通信システムは、災害によって地上の通信設備が使えなくなった場合や高度な通信インフラを持たない国でも災害発生時に迅速に情報収集して、被災地の救援活動に役立てると考えています。さらにWINDSと「だいち」によるデータ提供の統合サービスも考えています。

JAXAでは、これまで2002年頃から衛星通信を利用した防災関連の実証実験を行っています。昨年は、高知市と尾鷲市が主催する防災訓練に参加し、衛星通信システムを活用した災害情報収集のデモンストレーションを行いました。市の職員や消防隊員の方などに小さな通信端末を操作していただき、被災地の状況を対策本部に報告するという実験をおこないました。また、高知市と尾鷲市の間で救援物資を要請する模擬実験も行いました。実際に災害の現場で活躍する方に端末を体験していただくことによって、使い勝手などいろいろなご意見をいただき、大変参考になりました。

また、準天頂衛星システムも防災活動に使えないだろうかと考えています。準天頂衛星は、ビルや山の陰などの影響を受けずに、日本全国あらゆる場所で、高速の移動通信や高精度な測位を可能にします。屋内の測位もできますので、地震災害などで建物の中に閉じ込められた人の救助などにも活用できないかと検討しています。2009年度の初号機打上げを目指して現在、開発中です。

Q. なぜ、JAXAは防災活動に熱心なのでしょうか?

日本は災害大国と言われるほど、世界でも自然災害が多い国です。ですから、すでに災害対策において国や地方自治体などでしっかりとした体制ができています。一方、今では衛星も通信、放送、気象、測地(GPS)など多くのことに実用されており、防災活動に貢献できるレベルに達してきました。自分たちが研究開発して宇宙へ送り出した衛星が、世の中に役立つようスピンオフ(技術移転)する義務が、私たちにはあります。宇宙が国民生活にいかに直接役立てるかを考え、国民の生活を安心安全なものにしたいと強く思うからこそ、衛星を使った防災活動に力を入れています。

Q. JAXAの衛星分野における今後の目標は何ですか?

私の役目は、防災だけでなく、衛星利用全般を推進することです。放送衛星や気象衛星は今や私たちの生活に浸透しましたが、それと同じように、一般の方が全く意識しないで衛星を使えるような世界を作りたいと思います。「だいち」のような地球観測衛星が、いざ災害が起きた時に役立つようになれば、その世界に一歩近づくと思います。JAXAは、温室効果ガス観測技術衛星GOSAT、全球降水観測衛星GPMや地球環境変動観測ミッションGCOMなどを計画していますが、これらの衛星も早く社会に役立つようにしたいです。また遠隔医療や遠隔教育の分野での衛星利用の促進も進めていきたいと思っています。今は私たちから、衛星利用の提案を行っていますが、将来的には、利用機関から「こういう衛星を作ってください」とか「こういう情報が必要です」というような要望がどんどん来るようになってほしいと思います。とにかく、実際に衛星からの情報を皆さんに使ってもらうことに意味があります。また、災害対策や地球環境に関する取り組みは、国が中心となって進めていくべきと考えていますが、今後は、もっと産業界との連携を深め、新しい衛星利用を開拓していきたいと思います。そして、衛星がもっと社会の役に立ち、皆さんの生活に直接貢献できるようになるためにも、衛星の可能性をさらに広げていきたいと思います。

「国際災害チャータ」と「センチネル・アジア」に参加し、衛星を使った防災分野の国際協力に貢献しています。「国際災害チャータ」は、世界の宇宙機関が中心となり、大災害が起きた時に地球観測衛星データを提供する国際協力の枠組みです。また、「センチネル・アジア」は、アジア太平洋域の災害管理をするために、災害関連情報をインターネット上で共有することを目的とした取り組みです。アジア諸国では、森林火災と洪水が大きな問題です。今どこで火災が起きているかを定常的にモニタし、リアルタイムの山火事マップの作成や、どの方向に火が燃え移るかという予測までできるようなシステムの構築をしたいと考えています。また洪水に関しても、地球観測衛星の情報だけでなく、気象衛星などのデータと連動し、洪水地域の把握や洪水の予測をできないだろうかと検討しています。特にアジアでは、JAXAが防災活動のリーダーとなり、災害被害を低減していきたいと思います。

Q.「だいち」の災害観測では、これまでどのような成果がありましたか?

国内では、2007年3月に起きた能登半島地震の被災地の状況を観測し、被災地の地盤隆起の様子を確認しました。また、海上保安庁の流氷情報や、火山噴火の予知につながる硫黄島の地殻変動の解析などに、「だいち」は貢献しています。一方、国外では、アジア諸国など世界各地で発生した大規模災害の緊急観測に、「だいち」は活躍しています。これまでに、2006年2月のフィリピン・レイテ島の地すべり災害を初めとして、インドネシア・ジャワ島メラピ火山の噴火、インド洋東部におけるタンカー原油流出、インドネシア・ジャカルタの洪水、ソロモン諸島の地震、カナダ北西部の海氷災害など、さまざまな分野で衛星画像を提供してきました。今後も、災害の緊急観測を優先し、世界の防災活動に役立てていきたいと思います。

Q. 「だいち」以外にも、防災活動に利用する衛星の計画はありますか?

「だいち」の他に、2006年12月に打ち上げた技術試験衛星ETS-VIII型「きく8号」と、2007年度に打ち上げる予定の超高速インターネット衛星WINDSがあります。「きく8号」は、移動体通信をこれまで以上に便利にし、今の携帯電話程度の小さな端末から直接衛星を経由して通信することができます。また、WINDSは、直径45cm以下の地上アンテナと衛星との間で、超高速データ通信を可能にします。WINDSを使えばインターネットの通信速度が遅い国でも写真や映像など大容量のデータが短時間で伝送できます。地上の中継基地を必要としないこれらの衛星は、通信網が整備されていない山間部や海上でも情報を送受信することができます。このような衛星通信システムは、災害によって地上の通信設備が使えなくなった場合や高度な通信インフラを持たない国でも災害発生時に迅速に情報収集して、被災地の救援活動に役立てると考えています。さらにWINDSと「だいち」によるデータ提供の統合サービスも考えています。

JAXAでは、これまで2002年頃から衛星通信を利用した防災関連の実証実験を行っています。昨年は、高知市と尾鷲市が主催する防災訓練に参加し、衛星通信システムを活用した災害情報収集のデモンストレーションを行いました。市の職員や消防隊員の方などに小さな通信端末を操作していただき、被災地の状況を対策本部に報告するという実験をおこないました。また、高知市と尾鷲市の間で救援物資を要請する模擬実験も行いました。実際に災害の現場で活躍する方に端末を体験していただくことによって、使い勝手などいろいろなご意見をいただき、大変参考になりました。

また、準天頂衛星システムも防災活動に使えないだろうかと考えています。準天頂衛星は、ビルや山の陰などの影響を受けずに、日本全国あらゆる場所で、高速の移動通信や高精度な測位を可能にします。屋内の測位もできますので、地震災害などで建物の中に閉じ込められた人の救助などにも活用できないかと検討しています。2009年度の初号機打上げを目指して現在、開発中です。

Q. なぜ、JAXAは防災活動に熱心なのでしょうか?

日本は災害大国と言われるほど、世界でも自然災害が多い国です。ですから、すでに災害対策において国や地方自治体などでしっかりとした体制ができています。一方、今では衛星も通信、放送、気象、測地(GPS)など多くのことに実用されており、防災活動に貢献できるレベルに達してきました。自分たちが研究開発して宇宙へ送り出した衛星が、世の中に役立つようスピンオフ(技術移転)する義務が、私たちにはあります。宇宙が国民生活にいかに直接役立てるかを考え、国民の生活を安心安全なものにしたいと強く思うからこそ、衛星を使った防災活動に力を入れています。

Q. JAXAの衛星分野における今後の目標は何ですか?

私の役目は、防災だけでなく、衛星利用全般を推進することです。放送衛星や気象衛星は今や私たちの生活に浸透しましたが、それと同じように、一般の方が全く意識しないで衛星を使えるような世界を作りたいと思います。「だいち」のような地球観測衛星が、いざ災害が起きた時に役立つようになれば、その世界に一歩近づくと思います。JAXAは、温室効果ガス観測技術衛星GOSAT、全球降水観測衛星GPMや地球環境変動観測ミッションGCOMなどを計画していますが、これらの衛星も早く社会に役立つようにしたいです。また遠隔医療や遠隔教育の分野での衛星利用の促進も進めていきたいと思っています。今は私たちから、衛星利用の提案を行っていますが、将来的には、利用機関から「こういう衛星を作ってください」とか「こういう情報が必要です」というような要望がどんどん来るようになってほしいと思います。とにかく、実際に衛星からの情報を皆さんに使ってもらうことに意味があります。また、災害対策や地球環境に関する取り組みは、国が中心となって進めていくべきと考えていますが、今後は、もっと産業界との連携を深め、新しい衛星利用を開拓していきたいと思います。そして、衛星がもっと社会の役に立ち、皆さんの生活に直接貢献できるようになるためにも、衛星の可能性をさらに広げていきたいと思います。

小澤秀司(こざわひでし)

JAXA執行役

1948年京都市生まれ。1971年京都大学工学部電気工学第二学科卒業後、旧宇宙開発事業団(NASDA)に入社。その後、衛星の追跡管制システムの開発や国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」(JEM)運用システムの開発に従事。1996年から1999年にかけNASDAワシントンDC事務所長として米国に駐在。帰国後はJEMプログラムマネージャーやNASDA企画部長を経て、2003年のJAXA発足と同時にJAXA経営企画部長に就任。2005年10月からJAXA執行役として衛星の利用を統括。

JAXA執行役

1948年京都市生まれ。1971年京都大学工学部電気工学第二学科卒業後、旧宇宙開発事業団(NASDA)に入社。その後、衛星の追跡管制システムの開発や国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」(JEM)運用システムの開発に従事。1996年から1999年にかけNASDAワシントンDC事務所長として米国に駐在。帰国後はJEMプログラムマネージャーやNASDA企画部長を経て、2003年のJAXA発足と同時にJAXA経営企画部長に就任。2005年10月からJAXA執行役として衛星の利用を統括。