──具体的にどのような仕事をしているのでしょうか?

全体打ち合わせの様子(提供:JAXA/JOE NISHIZAWA)

イプシロンロケットの開発では、役割ごとにワーキンググループを組織し、各担当が責任をもって進めてきました。ただ、担当分野ごとの縦割りの組織だけではうまくいきませんので、横通しを行う必要があります。私は常にプロジェクトを俯瞰で見て、担当で解決できなかったり、全体の調整が必要な場合に取りまとめをします。そのほか、船舶関係や国、地方公共団体の方々とのやり取りも担当しました。

──森田プロマネがモバイル管制という目標を掲げ、井元さんがそれを実現したというイメージがありますが……

森田プロマネがモバイル管制をやるんだと外に発信して、私がそれを実現するために動いたというのは、一部では正しいと思います。けれども、森田プロマネに言われたからモバイル管制をやったわけではありません。もともとロケットと地上設備をシンプルにしようという発想があり、それを実現するためにはパソコンを使った少人数の発射管制でやれるようにしようということになりました。それがモバイル管制につながったという感じです。

──なぜそこまでシンプルにこだわったのでしょうか?

もともと固体はシンプルな構造なので、その特性を生かせばもっとシンプルにできるという確信があったからです。例えば、固体は燃料を工場で充填してから射場に持って来ることができます。一方、液体は、打ち上げ当日に射場で燃料を充填しなければなりません。しかも、燃料の液体水素の温度はマイナス253度の極低温なので、空気がそれに触れると、空気中の水蒸気が凍って問題が発生してしまいます。そのため、水蒸気を含まない窒素で包むなど取り扱いが複雑で、それを行う大きな設備や人、時間が必要なのです。固体ではその部分がないので、それだけでも負担が軽くなりますよね。私は以前、H-IIAの仕事をしていた際に、複雑であるがゆえの困難さを身をもって経験していたので、もっとシンプルにしたいと思いながら開発をしていました。その時の思いもあり、ロケットや設備をシンプルにすることにこだわったのです。

──最も苦労したところはどこでしょうか?

イプシロンロケットの開発の様子(提供:JAXA/JOE NISHIZAWA)

やはり1番苦労したのは打ち上げ前の2ヵ月半です。搭載する衛星側から、2013年8月までに打ち上げてほしいという要望があり、イプシロンは3年という短期間で開発しなければなりませんでした。H-IIAの場合は研究開発に7〜8年かかりましたから、いかに短いか分かりますよね。けれど、結局、最後にしわ寄せがきて、6月から内之浦に機体を移動してから、ほとんど休みがとれないハードスケジュールになってしまいました。また、目の前の打ち上げ準備作業のほか、打上げに向け並行して実施していた開発試験の調整や、その先の打上げまでの計画の検討や調整も実施しなければなりませんでした。同時に3つのことを並行してやっていたので、すごくしんどかったです。多忙で本当に死ぬかと思いましたね。それでも、8月27日の打ち上げに全てを集中してやってきたのですが、それが発射直前に自動停止してしまって……あの時は精神的にぐっと落ち込みました。

──精神的なスランプをどう克服したのでしょうか?

イプシロンロケット試験機打ち上げ

原因究明をして少し落ち着いた頃に、1日半休みをもらってリフレッシュしました。私は、イプシロンが打ち上がるまでは内之浦から一歩も出ない覚悟でいましたので、家族の元へ帰らず内之浦で休んだのですが、その時に子どもたちをはじめたくさんの方々が応援してくれたんです。「応援しています」と書いた色紙をいただいたり、「頑張って!」と言われたり。「試験機は大切なものだから、失敗するよりいいじゃないか」と言ってくれる方もいました。そのような応援に励まされて、精神的に立ち直りましたね。

──打ち上げ成功の瞬間はどのようなお気持ちでしたか?

チームが一丸となってよく頑張ってきたなあと思いました。“皆のロケット”が無事に打ち上がって本当にほっとしました。実は、以前担当したH-IIAの時は、上司から「お前、やってみろ」と言われて少人数でスタートし、最初から最後まで関わったのは、私と当時のプロマネの2人だけでした。だから、俺が頑張ってきたんだという意識もあって、娘にも「あれはお父さんのロケットだ」と言っていたほどです。“俺のロケット”という気持ちが強かったんです。本当は関係者全員頑張ったんですけどね(笑)。若気の至りというか、その時はその時で無我夢中でした。けれど今は自分も成長し、イプシロンは“皆のロケット”なんだという意識に変わってきて……。当然私は頑張らなければいけないけれど、みんなが情熱を傾けて開発できるようなロケットにしたいと思っていました。結果的に、20代や30代の若い人たちも一生懸命やってくれて、真に“皆のロケット”になったと思います。それが非常に嬉しくて、打ち上げに成功したときの感動もひとしおでした。

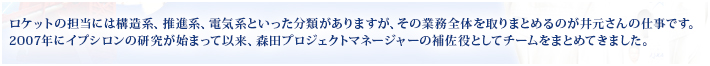

──イプシロンは旧NASDA(宇宙開発事業団)が開発したH-IIAロケットと、ISAS(宇宙科学研究所)が開発したM-Vの技術が組み合わさったロケットです。異なる組織の人が集まったことで、チームをまとめるに苦労しましたか?

H-IIAとM-Vの技術を結集したイプシロン

イプシロンの研究が始まったばかりの頃、M-Vが終わるということで、ISASの方が少し引き気味のように見えました。私としては、M-Vで活躍した人たちに、今まで以上に活躍してほしかったので、どのようにすれば彼らがこのプロジェクトにもっと取り組んでもらえるか考えた時期もありました。また、固体と液体では、使う用語や進め方に違いがあって戸惑うこともありましたね。でもそれは時間とともに解決しますし、「良いロケットを作りたい」という目標はどちらも同じです。

結果的には、それぞれの得意分野を活用してうまくチームがまとまったので良かったと思います。ISASはもともと大学の研究機関なので、専門に特化した先生がたくさんいます。ですから、構造や推進系など専門分野では、その先生の右に出る者はいないわけですよね。一方、旧NASDAは、各担当を調整して全体を取りまとめていくことが得意です。ISASの人だけだと、ここまでうまく全体を取りまとめられたか分からないですし、旧NASDAの人だけだと、専門のところが若干おろそかになっていたかもしれません。その辺りを上手く補完し合って良いチームになったと感じています。

──イプシロンでの実績を、液体ロケットに反映させる計画はありますか?

液体燃料の新型基幹ロケットの開発が立ち上がりつつありますので、その人たちと、「イプシロンのここが良かった」「ここは少し改善した方が良い」といった意見交流を行っています。例えば、自動・自律点検システムについては、今後、液体ロケットにもイプシロンでの改善点が反映されるようにしたいと検討しています。

──固体と液体ロケットのチームが一緒になってイプシロンを開発した成果があがっていますね。

そうです。固体と液体ロケットのメンバーが一緒のチームになって、本当に良かったです。そのほか、航空機の研究者たちとも、引き続き連携をしていきたいと考えています。例えば、発射時の音響を小さくするために、発射台に煙道を新設しましたが、これは、超音速機の騒音を研究している人たちと共同で行いました。今後の輸送系の開発は、このような「横のつながり」を生かしたスタイルが定番になっていけばいいなと思います。

──子どもの時からロケットに興味があったのですか?

私が宇宙関係の仕事をしたいと思ったのは小学生の時でした。その頃に、「宇宙戦艦ヤマト」や「銀河鉄道999」、「スターウオーズ」をよく見ていて、宇宙って良いなと思ったんです。具体的にロケットを作りたいと思ったのは、だいぶ後ですが、とにかく宇宙の仕事をしたかったです。そのためには、高校は理系に行った方がよいとか、大学では航空宇宙工学を勉強した方がよいなど、進路を決める際には常に宇宙のことを考えていました。夢がかなってNASDAに就職できた時はとても嬉しかったです。

──井元さんにとって、理想のロケットとは?

やはり、シンプルなロケットですね。コンポーネント(構成要素)が多いと故障しやすいだけでなく、人手や時間がかかり、費用的にも高くつきます。故障が少なくなれば信頼性も高くなりますので、最終的には再使用型や有人ロケットにつながっていくのではないでしょうか。

──イプシロンをもっとシンプルにすることはできますか?

できます。例えば、電子機器はまだまだコンポーネント点数が多いですね。今は配線が山のようにありますが、無線通信できるようになれば、配線が減ります。また、電子機器を収納する箱の数も減るでしょう。そうなると質量が軽くなるので、打ち上げ能力も上がります。また、ロケットの機体は、分厚い円筒形の金属の塊のようなものを削って作っています。削るのには時間がかかりますので、型に入れて作れるようになれば、手間が格段に減ります。その結果、コストも減るわけです。このような改良を加えていけば、イプシロンはもっとシンプルになり、どんどん良いロケットになります。期待していてください!

──今後の抱負を聞かせていただけますか?

まずは、イプシロンをもっと良いロケットにしていくことです。そして将来的には、固体や液体に関係なく、優れたロケットをどんどん開発していきたいと思います。

JAXA宇宙輸送ミッション本部 イプシロンロケットプロジェクトチーム サブマネージャ

九州大学大学院工学研究科応用力学専攻修了。1989年、宇宙開発事業団(現JAXA)に入社し、H-IIロケットのエンジン・推進系の開発に従事。H-IIAロケットの開発取りまとめを担当した後、イプシロンロケットのプロジェクトチームへ。イプシロンの研究開始当初から開発の取りまとめを担当。

良いロケットにするには、もっとシンプルに!

未来につながるイプシロンの技術

乗りやすくて優しいロケット、イプシロン

いつでもどこでも使えるロケット設備

多様な要求に応えられるロケットを目指して