──推進系で新しく開発されたものは何でしょうか?

固体モータサイドジェット(SMSJ)

固体モータサイドジェット(SMSJ)です。SMSJは小さな固体モータで、第1段ロケットの後部の外壁上の対称位置に2基ついています。打ち上げの時の写真を見ると黒い煙がもくもくと出ていますが、それがSMSJです。発射10秒前に点火された後、1段分離まで燃焼し続けます。SMSJの役目は、ロケットの飛翔時に、燃焼ガスを吹き出しながら、機体中心軸回りの回転方向の姿勢制御を行なうことです。例えば、姿勢が時計回りに回転したら、SMSJの推力で反時計回りに回転して姿勢を制御します。

また、1段目が燃焼終了して切り離された後、今度はそれらを使って機体の三軸姿勢制御(横揺れ、縦揺れ、軸回りの回転の3つ)を行ないます。SMSJには直交する3方向に噴射ノズルがついていて、制御力がいらない期間は、対向する2つのノズルから均等に燃焼ガスを噴射して推力を打ち消しています。そして姿勢を制御するときは、バルブを動かして、1つの穴を選んで燃焼ガスを吹き出すことで制御力を発生します。SMSJは、バルブで噴射方向を切り替えられる小さい固体ロケットなんです。

──SMSJはM-Vにも搭載されていましたが、どう違うのでしょうか?

M-VではSMSJを4基搭載していましたが、イプシロンでは2基です。個数を減らすことでコスト削減にもつなげます。そのために、従来のものより大型化して推力を倍にしました。ガスジェネレーターの直径を拡大するとともに推進薬の燃焼速度を下げ、推力の増強だけでなく、燃焼時間がM-Vの時の約75秒から3分近くに延長されています。その結果、機体の縦揺れ、横揺れ、回転のすべてを制御する十分な時間がとれました。また、三軸姿勢制御を2基で実現するために、燃焼ガスの噴射方向を2方向から3方向に増やしています。このように、SMSJは高性能な姿勢制御を実現したわけですが、最初は本当にできるかどうか心配で、この開発が1番苦労しました。

──燃料の成分は、M-Vの時と同じですか?

SMSJの燃料は基本的に前と同じです。配合を工夫することによって燃焼速度を下げ、長い燃焼時間に対応できるようにしました。約3分という長い時間、安定に燃焼させられるかどうかが課題でしたが、作ってみたら上手くいきました。

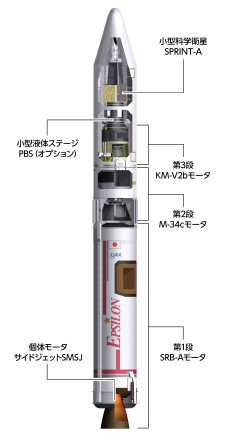

試験機の第3段の上にはPBS(ポスト・ブースト・ステージ)が搭載されていて、軌道投入精度を高めるための小型の液体エンジンが装備されています。その液体燃料も工場で充填して封をしてから射場に運ばれます。ただ、燃料タンクなどを法令に準じた設計に変え、工場から射場に輸送できるようにしました。従来は射場で燃料の充填作業を行なっていましたので、その分の工数が減り、コスト削減に貢献しています。

──固体燃料ロケットの売りは何だと思いますか?

JAXAが研究中の再使用型ロケット

構造がシンプルで、運用がコンパクトなことです。固体燃料ロケットは、簡単に言ってしまうとロケット花火のような構造で、とてもシンプルです。一旦点火すると燃料が燃えつきるまで止められないので、細かく推力を調整するのには向きません。しかし、地上試験で、燃料がどのように燃えるか、何秒後にどれくらいの推力を発生するか、かなり正確に把握することができます。ですから、そのデータに基づいて運用をすれば、ある程度正確に衛星を軌道投入できるのです。また、燃料を工場で充填して運ぶことができるので、射場に燃料充填の設備を必要とせず、運用がコンパクトです。

──徳留さんはずっと固体燃料ロケットを担当なさっているのですか?

私は大学1年生の時から固体ロケットを作ってきましたが、1998年から液体燃料ロケットの研究に参加しました。円錐型の機体が垂直に離着陸する再使用型ロケットで、現在も研究中です。2010年にイプシロンの開発が本格的に始まるまでの11年間、そのチームの一員でした。その次のステップである再使用観測ロケットの開発では、現在エンジンを開発中で、着実に実を結びつつあります。

──イプシロン初号機の打ち上げから受けた教訓はありますか?

2回目の打ち上げ延期の時にすごくショックを受けました。といっても、自分に対してです。この延期の原因は、ロケット側と地上側のコンピュータ間のデータの送信に、0.07秒の時間差が生じたことでした。実は、内之浦で作業をしているときに、地上の管制装置からの指令によってスタートする機体のタイマーの時間遅れのことが気になったことがありました。でも、打ち上げ前の点検で忙しい時期でしたので、余計なことで現場の負担を増やすのはどうかと考え、その心配事を口に出すことをやめてしまったのです。なぜ時間遅れが気になったかというと、再使用ロケットの実験で打ち上げの自動化の作業を経験していたからです。その時は、液体ロケットエンジンの運転手順がプログラムされた発射管制装置のタイマーと、機体に搭載されたコンピュータのタイマーとをピタリと同期させる必要がありました。疑問に思ったことをなぜ一言質問しなかったのだろうと後悔しました。今後は気になったところは口に出そうと思っています。

──次期イプシロンはどう変わるのでしょうか?

イプシロンロケット2段ノズルの伸展試験

イプシロンの目標は、小型・軽量・高性能で、打ち上げ費用をさらに下げることです。小型の機体でコンパクトな運用を行なうことが、イプシロンのもともとのコンセプトです。推進系は機体の価格の3分の1を占めるので、とにかくコスト削減が重要課題です。安くするためには、何か新しいことをしなければ従来通りの性能を維持できないので、そこが1つのチャレンジです。イプシロン試験機では、従来の技術が流用されていますが、2017年までには、すべての推進系を最新の技術に変えたいと思っています。なんだかコスト削減の話ばかりしていますが……本音は、安くすることばかりでなく、どうやったら面白くなるかを考えたいと思っているんです。

──どのようなところに面白さを感じますか?

一言で言うと、奇抜なアイデアです。奇抜というのは、ほかの国では見られない、あっと驚くようなアイデアのことです。他のロケットに比べて魅力のあるロケットを作らなければ、国際競争力をつけることもできません。例えば、イプシロンロケットの第2段と第3段のモータには、M-Vで使われた伸展ノズルが採用されています。折り畳んで収納されたノズルが、機体の分離後に伸ばされます。すると、燃焼ガスをより高速で噴出できるようになり、その結果、推力を増すことができます。また、縮めて収納できるので、その分、機体を短くでき、製造コストが下がるという利点もあります。この技術はもともとM-Vの前のM-3SII型ロケットの時代に生み出されたものですが、開発当時は奇抜なアイデアだと言われました。このような面白いアイデアをいろいろ考えたいです。

──徳留さんはどのような時にアイデアを思いつくのですか?

何か課題にぶち当たって、それに取り掛かって集中している時ですね。机に座って集中しているという意味ではなく、散歩したり、風呂に入っている時にでも、その問題を何とかしようと一生懸命考えれば、連鎖反応的に新しい考えがひらめきます。

──ご自身が思う夢のロケットとは?

旅客機のように運用できる、完全再使用型のロケットです。飛行機と同じように高頻度で飛ばすためには、軽くコンパクトに作らないと効率よく荷物を運べません。もちろん低コスト化も重要で、そのための自動・自律点検は不可欠です。要するにこれは、イプシロンのコンセプトと一致するんですね。ですから、イプシロンで開発した技術は、そのまま再使用型ロケットにも応用できると思っています。実は、僕がイプシロンをやっている理由は、再使用ロケットを実現したいからなんです。10年以内には、皆さんに再使用型ロケットを披露したいと思っています。

──再使用ということは、いずれは有人ロケットを目指すのですか?

JAXAが有人を目指すかどうかは分かりません。でも、個人的には、人が乗らないと面白くないと思っています。誰も宇宙へ行かず荷物だけを運ぶよりも、実際に人が宇宙へ行った方が、宇宙の可能性も広がると思うんです。いろいろな人が頻繁に宇宙に行くようになると、それに関連したビジネスも発展すると思います。

──ご自身が開発した再使用ロケットで宇宙へ行けるといいですね。

ぜひ! 私は子どもの時に、本でガガーリンのことを読んで、かっこいいなあと思いました。その時に初めて宇宙への夢を抱いたと思います。その後、思春期を迎えて、一旦その夢はしぼんでしまいますが、大学受験で進路を考える時に、宇宙にかかわる仕事をしたいと思ったんです。私は少し変わった性格で、人と違うことをやってみたかったんですね(笑)。

──最後に展望を聞かせてください。

毎日打ち上げられるようなロケットを作りたいです。そのためには、エンジンの性能や機体の構造など、たくさんの課題があります。でも、目標に向かって頑張っていれば、技術的なことは間違いなく解決できると信じています。だから私は夢を諦めません。

JAXA宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系 准教授 工学博士

1992年、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程修了。1995年、旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA)に鹿児島宇宙空間観測所助手として着任。M-Vロケットや再使用ロケットの推進系の開発に従事する。2010年から、JAXA宇宙輸送ミッション本部イプシロンロケットプロジェクトチームに所属(併任)し、主に推進系を担当する。専門は宇宙推進工学。

良いロケットにするには、もっとシンプルに!

未来につながるイプシロンの技術

乗りやすくて優しいロケット、イプシロン

いつでもどこでも使えるロケット設備

多様な要求に応えられるロケットを目指して