──具体的にどのような仕事をしていましたか?

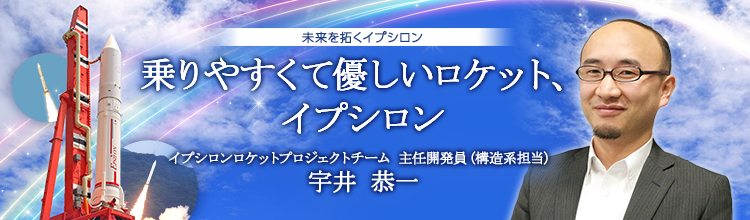

振動試験の様子

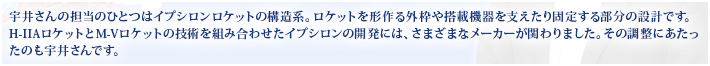

3段目ロケット用モーターケース

ロケットの胴体の部分が、打ち上げ時の衝撃や振動、飛翔時の空気抵抗に耐えられるようにします。また、人工衛星の乗り心地をよくするための仕事をしました。例えば、打ち上げ時の噴射音は、地面に反射して機体を振動させ、衛星にダメージを与えます。その衝撃を減らすため、噴射による音を塞ぐトンネルを新設しました。この煙道により、噴射音による振動は、M-Vの10分の1以下に抑えることに成功したのです。

──10分の1とはすごいですね。イプシロンの2段目と3段目はM-Vロケットの上段の改良型です。構造系ではどのような改良が行なわれましたか?

大きく変わったのは、推進剤を入れる容器、モータケースです。M-Vで使われていたモータケースは10年以上前のものだったので、当時の材料が枯渇して入手しにくくなっていました。そのため、新しい材料、当時世界で最高強度のCFRP(炭素繊維強化プラスチック)を使うことにしました。また、成型方法を簡素化することによってコストを抑える工夫もしました。これは性能と費用の両方の面で上手くいったと思います。

──特に苦労された点は何でしょうか?

2つあります。1つは、能代ロケット実験場で行なった音響環境計測試験です。小型のモータと設計結果を反映した形状の異なるミニチュアの発射台を使って音の大きさを測りますが、その測定値が、なかなか目標とした数値に到達しなかったのです。目標値をクリアしたのは、なんと最終試験日の当日です。この時は、すごくドキドキしました。

2つ目は組織やメーカー間の調整です。イプシロンはM-VとH-IIAという2つのロケットをもとに作られていますが、M-Vは宇宙科学研究所、H-IIAは旧宇宙開発事業団と異なる組織によって開発されました。それぞれに設計思想があり、その違う思想で作られたロケットを、イプシロンの設計にどう落とし込んでいくかが難しいところでした。また、競合メーカー間での技術情報の取り扱いには、非常に神経を使いました。イプシロンの機体の多くはIHIエアロスペースが作っていますが、機体を構成する装置、例えばフェアリングは川崎重工業、ガスジェットは三菱重工業というように他の会社が作っています。ところがこれらの装置はIHIエアロスペースでも作ることができますので、競合他社にあたるのです。当然、自分たちの設計情報やノウハウは出したくありません。でも、ロケットを信頼性の高いものにするためには、いろんな情報を共有すべきです。情報を出せる範囲に限界がある中でどこまで出してもらうか、それぞれの情報を上手く過不足なくやり取りし合えるよう調整するのが、とても難しかったです。でもこの大変さが、やり甲斐を感じるところだったように思います。

──打ち上げまでを振り返って、一番辛かった時期はいつでしたか?

イプシロンロケット試験機の打ち上げ(提供:JAXA/JOE NISHIZAWA)

イプシロンロケットは2010年に予算がついて本格的に開発が始まりましたが、それまでの数年間は、新しいロケットの構想を練るばかりで先が見えず悶々としていました。その時期は辛かったですね。それと、イプシロンの打ち上げ前の3ヵ月間も辛かったです。やるべきことが山積みで、内之浦の射場に行ったまま40日間ほど家族と会えず、ほとんど休みも取れませんでした。その間に2度打ち上げの延期がありましたが、その対応も本当に大変で、朝から晩までずっと仕事していましたね。何か不具合が見つかると、ほかでも同じようなことが潜在的に残っていないか、しらみ潰しにあたらなければならないので。

──全部見直すんですか?!

そうです。不具合の箇所をピンポイントで見つけて、そこだけを直すのは簡単なんですが、それと同じような背景要因で、同じようなことが起きないかどうか、すべての項目を確認するわけです。例えば、2度目の延期の原因は、地上からロケットに届く信号が0.07秒ずれていたことですが、それは、千個以上あるチェック項目の1つにすぎません。でも残りのすべての項目についても、遅れが出ないかどうか、1つ1つ確認しなければなりませんでした。それが必要な作業であることは分かっているものの、仲間内では「罰ゲーム」と呼んでいました……。それくらい辛かったです。

──いよいよ迎えた打ち上げの日。お気持ちはいかがでしたか?

正直に言うと、「もうとにかく打ち上がってくれ」「もう俺はこれ以上頑張れないぞ」という気持ちでした(笑)。精神的にも体力的にも疲れきっていて、もしまた延期になったら立ち直れないんじゃないかと思うほどでした。打ち上げ後しばらく放心状態で、「終わった、やっと帰れる」とほっとしましたね。

──プロジェクトを進める中で、心がけていたことはありますか?

いろいろな人を巻き込むことですね。僕は今回初めてロケットの開発を担当したので、経験も実力もありません。ロケットの設計・検証は、まだまだ分かっていないことが多く、経験をした方たちの意見がすごく大事なんです。だから、自分で解決できないことは、その専門の人を自分の手でプロジェクトに引っ張ってきました。また、構造系だけやっていればすべて解決するわけではないので、広い視野を持つよう心がけました。

──宇井さんが理想とするロケットとは?

音響低減に貢献した煙道

乗りやすいロケットです。有人ロケットを作る、作らないという話は置いておいて、より良いロケットを目指すうえで、人が乗っても大丈夫なくらい乗りやすいロケットを作りたいと思っています。

──ロケット作りは楽しいですか?

はい。楽しいから続けられるのだと思います。僕にとってロケットそのものが、興味深い、究極のおもちゃのようなものなんです。いろいろ検討しながらロケットを作っていくのが本当に楽しいですね。ロケット作りの醍醐味の1つは、地上にいる限り最終的な確認をできないところです。例えば車の場合は、実際に使われる環境で走行テストを行ないますが、ロケットの場合、飛ばしてみなければ本当の環境になりません。だけど、その環境を想像して、地上でできる限りの試験をして物を作っていきます。また、実物大のロケットで試験をするのは難しいため、いくつかに分割して、あるいは縮小模型で試験を行ないます。その試験用模型と実機にはギャップがあるので、そこを設計解析でカバーしなければなりません。このように予想したり、補完したりすることが面白いと思います。

──2号機ではどのような改良が加えられるのでしょうか?

イプシロンはもともと全段固体の3段式という基本形態と、第3段の上にPBSという軌道を調整する小型の液体エンジンが搭載されたオプション形態の2つがあります。試験機はこのオプション形態ですが、2号機にはPBSが搭載されませんので、それに伴った改良が行なわれます。また、試験機よりも打ち上げ能力を少し高めたいと思っています。今回幸いにも、振動や音をかなり軽減することができましたので、2号機も同じように、乗りやすいロケットを目指したいと思います。

──乗りやすいというのは衛星にとってということですか?

そうです。衛星にとって優しいロケットということです。僕はJAXAに入社してすぐに、衛星の振動・衝撃試験設備を担当しました。その時に、衛星の方たちからさまざまな意見を聞き、打ち上げの環境がいかに衛星に影響を与えるかを思い知らされました。今回はその頃の経験も十分生かせたと思います。固体ロケットは液体ロケットよりも振動や音響の影響が大きく、打ち上げ環境が厳しいと言われていますが、イプシロン試験機ではH-IIAに近い値にまで、噴射音のレベルを低くすることができました。

──若者へのメッセージがあればぜひ。

何かを敏感に感じ取って、疑問に思う姿勢が大事だと思います。何事にも好奇心をもち、不思議だなと思う気持ちを大切にしてほしいですね。それと、ふと疑問に思ったことはスルーしないこと。特に若い時は周りに遠慮してしまって、これはちょっとおかしいと思っても黙ってしまうことが多いですよね。僕も以前はそうでしたが、意外と、自分の考えが正しかったということが結構ありました。だから、疑問に思ったことは勇気を出して声に出してほしいと思います。

──将来に向けての展望は何でしょうか?

今回のイプシロンロケットは既存技術を多く使っていますので、早く安くできたと言われています。このように既存の技術を使って作るのであれば、メーカーさんに任せておけばいいと思います。JAXAの存在意義は小さくなっていくと思います。私たちは研究開発機関ですから、やはりもっと先の話をしたいです。しかし、新しい技術を開発するためにはさまざまなデータが必要です。例えば今のロケット設計には数十年前の試験データも使われていますが、その情報では新しい世界は切り拓けません。解析技術の向上に合わせて、新しく試験してデータを取る。そうしなければ基礎レベルは上がっていきません。そのような研究開発にはどうしても費用と時間がかかるので、やはりJAXAがそれを担うべきだと思いますし、そういう面で自分も貢献できればと思います。ロケットは開発にはまだまだやるべきことがいっぱいあります!

JAXA宇宙輸送ミッション本部 イプシロンロケットプロジェクトチーム 主任開発員

東京工業大学大学院博士課程修了。大学生の時に小型衛星を作る「CubeSat」プロジェクトに参加。2005年にJAXA入社。宇宙科学研究所にて、振動・衝撃試験設備を担当しつつ、M-Vロケット8号機、7号機の射場オペレーションに参加。2007年よりイプシロンロケットに携わる。主に構造・機構系、液体推進系、ペイロードインタフェース担当。

良いロケットにするには、もっとシンプルに!

未来につながるイプシロンの技術

乗りやすくて優しいロケット、イプシロン

いつでもどこでも使えるロケット設備

多様な要求に応えられるロケットを目指して