──M-Vロケット用の発射装置を具体的にどう改修したのですか?

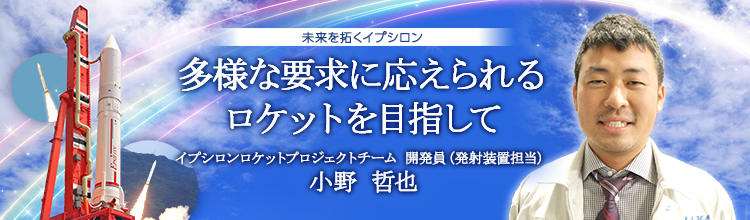

斜め発射方式のM-V

垂直発射方式のイプシロン

大きい改修は、ロケットを組み立てる作業フロアの追加です。イプシロンの機体の全長はM-Vより約5m短いため、整備塔内でロケットにアクセスする位置が変わります。その高さに合わせた床を継ぎ足しました。建物は既存のものですが、中をリフォームしたのです。また、M-Vは斜め発射方式でしたが、イプシロンは垂直発射方式になりましたので、機体を真っ直ぐ支えられるロケット支持台をランチャーに(発射台)追加しました。

そのほか大きいものは、ロケット組み立ての際に使用する天井クレーンの増強です。M-Vの場合は、1段目を2つに分割して吊り上げましたが、イプシロンはその構造上、1段目を分割できず1本で吊り上げます。それにより、吊り上げ重量がおよそ倍になります。そこで、整備塔の天井クレーンを50トンから100トンに増強しました。そのほか、煙道という、ロケット打ち上げ時の燃焼ガスが通るトンネルも新設しました。この煙道により、打ち上げ時の音響振動による衛星への影響を大幅に軽減しました。

──苦労された点はどこでしたか?

やはり、限られたスケジュールや予算の中で、どれだけ良いものを作るかという点で苦労しました。突き詰めてさらに良いものを作ろうとすると、どうしても時間とお金がかかりますし、実際にプロジェクトが走り出してから、もっとこういうものが必要だというのが出て来たりするのです。でもその要求をぜんぶ呑むと、スケジュールも費用もオーバーしてしまうので、優先順位をつける必要がありました。その順位を、設備側と機体側の関係者間で調整するのが大変でもあり、醍醐味でもあったと感じています。

──イプシロンの組み立て作業で特に印象に残っていることは何でしょうか?

1段モータをクレーンで起立させる作業(提供:JAXA/JOE NISHIZAWA)

フェアリングの組み立て作業と、1段目をクレーンで起立させる作業が印象的です。ロケットの先端にある衛星を格納するフェアリングは、今回イプシロン用に新規開発したものです。開発するのはJAXAと川崎重工業で、実際に組み立てるのはIHIエアロスペースでした。異なる会社が行なうということもあり、事前に試験用モデルを使って組み立て訓練を行なったんです。実際に組む手順を皆でいろいろ相談しながらやって、技術の習熟度が上がっていくのも実感でき、やり甲斐を感じました。その訓練の甲斐があって、フェアリングの本番の組み立て作業は、1回でうまくいったんですよ。

一方、1段目の起立作業の方は……。1段目にはH-IIAロケットの固体ロケットブースター(SRB-A)が使われましたが、このSRB-Aを内之浦の射場で組み立てるのは初めてでした。そこでまず、実機と同じ大きさと重さのダミーロケットを使ってハンドリング訓練を行ないました。新しい100トンクレーンと、もともと内之浦にある門型クレーンを使ってダミーのSRB-Aを少しずつ立たせます。すると、ワイヤーの一部が、門型クレーンに干渉することが判明したのです。図面上で確認していたものの、図面に落としきれていない細かい部分を見落としていました。そこで急遽、工事現場にあるような大型クレーン車を手配したわけですが、その調整で数日間作業が中断になった時は、これで打ち上げが延期になったらヤバいと焦りました。

──発射設備はイプシロン2号機に向けて改良しますか?

打ち上げ後のランチャーの補修を、もっと安く効率的に行なうための改修を行なう予定です。打ち上げの後に焼け焦げたランチャーを見ると、想定通りの焼け具合いでしたが、ここをこう改善したら打ち上げ後に交換しなくても済むだろうとか、ここは打ち上げの時にどうしても壊れるから、もっと安い材料を使おうというところが出てきました。そのような項目を今リストアップしているところで、改修による費用対効果も含めて検討していく予定です。

──JAXAに入社してからずっとロケットを担当されていますか?

上昇していくイプシロン

私は入社7年目ですが、ずっとロケットに関わる仕事をしています。最初の3年半は種子島宇宙センターでH-IIAやH-IIBの打ち上げに使用する地上設備を担当していました。ロケットの打ち上げを現場で見られたことは、すごく貴重な経験になりましたね。テレビでは、ロケット発射の前後10秒ぐらいしか映りませんが、そこまで到達するのに多大な時間と労力が費やされています。その全体を見ることができ、ロケットの打ち上げセンスも何となく身についてきた気がします。

──子どもの時から宇宙に関心がありましたか?

いいえ。子供の頃には全然興味がありませんでした。消防士やバスの運転手になりたいと思っていましたね。

──なぜJAXAで働きたいと思ったんですか?

JAXAのことを知ったのは、高等専門学校を卒業する1年前でした。企業や官公庁がインターシップとして職場体験プログラムを行なっていて、その一覧を見た時に、宇宙航空研究開発機構は名前に「宇宙」が入っているので、なにか大きいことをやっていて面白そうだなあと思ったんです。それで筑波宇宙センターに1週間インターシップに来て、国際宇宙ステーションで将来行なわれる実験の基礎研究を行なっているところに配属されました。その時に、それまで遠い存在だった宇宙が身近に感じて、「こんなことを真剣にやっている人たちがいるんだ」とすごく感銘を受けたんです。それで入社試験を受けました。

──ロケットの仕事はいかがですか?

面白くて楽しいです。イプシロンの打ち上げの時もすごく感動しました。発射して上昇していく時にじわっと涙が出ましたね。自分たちのそばからいなくなってしまう寂しさと、たった独りで、遠い宇宙へ向かって上昇していくロケットの勇ましさに感動したというか。本当に感無量で、あの気持ちは味わったら癖になってやめられませんね。ロケットの打ち上げって本当に最高なんです!

──でも、ロケットが行ってしまった後の、焼け焦げたランチャーを見ると……

「わあ!またやることが出てきた」と、現実に引き戻されます。でも、何でもかんでも上手くいって、常に楽しい仕事だったら、打ち上げの時の感動もそれほどないと思います。きっと、いろいろ苦労を積み重ねてきたからこそ、ロケットが飛んでいく瞬間にグッとくるんです。

──最初にイプシロンのコンセプトを聞いた時のことを覚えていますか?

はい。パソコンで管制するロケットだと聞いて、未来を感じましたね。でも全然無理なことだとは思いませんでした。なぜか、きっとできると確信できたんです。

──小野さんが理想とするロケットとは?

毎週ポンポン打ち上げられるようなロケットが理想です。打ち上げが特別なイベントではなく、普通によくあることになればいいなと思います。でもそのためには、宇宙の利用の幅を拡げるなり、宇宙の敷居を下げるなりしないといけません。いくら良いロケットがあっても、衛星や探査機など載せるものがなければ打ち上げられませんから。

また、イプシロンについては、ほかにはない魅力を持つロケットになれればと思います。そのためにも、使い勝手のよいロケットにしたいですね。衛星には高度や軌道などさまざまな要求がありますが、どんな要求が来ても柔軟に対応できるようなオプションをもっておくと強みになると思います。守備範囲の広いロケットにすることが理想です。

──小野さんの夢は何ですか?

どんな仕事でもいいので、これからも新しいロケットの開発に関わっていきたいです。そして、定年後はまた種子島に住みたいですね。JAXAに入社してすぐに種子島に赴任して、初めての一人暮らしは不安でしたが、周りの人がとても温かくて住み心地が良かったんです。自然が豊富で空気もいいし焼酎もうまい。そして何より、僕が好きなロケットの打ち上げを間近で見られますからね(笑)

JAXA宇宙輸送ミッション本部 イプシロンロケットプロジェクトチーム 開発員

2007年、大阪府立高専卒業。同年、JAXAに入社。種子島宇宙センターに配属され、H-IIA・H-IIBロケットの射場運用・射点設備保全に従事。2010年、筑波宇宙センターに転勤し、イプシロンロケットの射場運用と発射装置等の射点設備開発を担当。

良いロケットにするには、もっとシンプルに!

未来につながるイプシロンの技術

乗りやすくて優しいロケット、イプシロン

いつでもどこでも使えるロケット設備

多様な要求に応えられるロケットを目指して