Q. 「いぶき」では、GEOの炭素プロジェクトのデータの標準化にどうかかわっているのでしょうか?

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

みなさんが使いやすく、統一的な物差しとしてデータを提供するというのが、標準化の意味だと思いますが、「いぶき」については、まだこれからといった感じで、GEOに関連している宇宙機関や組織と調整をしているところです。

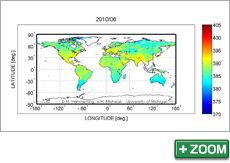

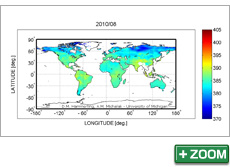

「いぶき」のように宇宙から温室効果ガスを測定する場合、観測する光が透過する大気中の部分すべての量を測りますが、地上からの観測の場合は、例えば、地上から10m、50mといった具合に、高さごとの濃度を測定するものや、宇宙からと同様に光が透過する部分すべてを測定するものがあります。また、観測機器もさまざまです。そういうことから、衛星と地上の観測データの数値に差が出ているというのが現状です。「いぶき」のデータをより信頼性の高いものにするためには、地上データとの差を補正することが、標準化の課題になると思います。

また、他の衛星のデータと比較して検証することも、標準化を図る上で必要です。「いぶき」の温室効果ガス観測センサと同じようなものは、ヨーロッパの「ENVISAT」や「MetOp」などに搭載されていますが、「MetOp」のセンサを開発したフランス国立宇宙センター(CNES)と協定を結んで、データの相互検証を行うことを考えています。さらに、 2013年の2月には、NASAの二酸化炭素観測衛星「OCO-2」が打ち上げられる予定ですが、今度こそ打ち上げに成功していただき、「いぶき」と協力してデータの標準化にも貢献してほしいと願っています。

Q. 今後、「いぶき」の炭素のデータをどのように発展させていきたいですか?

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

二酸化炭素の濃度の増減に関する科学的な観点だけでなく、社会に貢献するために「いぶき」のデータを使っていただきたいと思います。具体的には、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下で進められている「REDDプラス」という取り組みに、貢献していきたいと考えています。もともとは、森林の減少や劣化に由来する排出の削減を目的とする「REDD」があり、それに、植林をして森林を増やすことが「プラス」されました。

森林は大気中の二酸化炭素を吸収しますが、違法伐採や、温暖化に関連して段々枯れていったり、山火事などで森林が減ったことにより、二酸化炭素の吸収量が減ってしまいました。その結果、大気中の二酸化炭素の濃度が増えたというわけです。ですから、森林の劣化を抑えたり、植林をすることで、大気中の二酸化炭素の濃度を削減するというのが、「REDDプラス」の活動の目的です。

「REDDプラス」において、森林面積の変化については、JAXAの陸域観測技術衛星「だいち」がすでにデータを提供しています。全球の二酸化炭素の濃度を調べるという面では、今後「いぶき」で貢献していきたいと思います。 Q. 今後の抱負をお聞かせください。将来的には、国別に二酸化炭素の排出量を出していくのが目標です。そのためには、「いぶき」の観測センサの精度では満足できない部分があります。より高精度の観測機器を開発していくためにも、「いぶき」に続く後継機を、2号、3号と打ち上げていく必要があると思います。

ただし、単に衛星データを提供するだけではいけません。データの信頼性を高めるためには、地上の観測データと組み合わせて、誤差を補正する必要があります。そのためにも、地上で測定されたデータを持つ関係機関との協力は不可欠です。ただデータを提供するだけでなく、関係機関と一緒になって、データの高精度化を達成したいと思います。

また、地球の温暖化は世界共通の問題です。特に、自国での観測手段を持たないような国にとっては、宇宙からの観測はとても有効的だと思いますので、そのような国に、精度の高い、二酸化炭素の吸収・排出量のデータを提供できるようになればと思います。

中島正勝(なかじままさかつ)

JAXA宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター ミッションマネージャ

1985年、名古屋大学卒業。1987年、地球観測用光学センサの研究を始めて以来、地球観測関連業務に携わる。環境観測技術衛星「みどり2号」においてはグローバル・イメージャ(GLI)の開発に携わる。

温暖化をまねく二酸化炭素の循環を探る

世界初!高精細な地球規模の森林マップ

環境問題解決に向けた日本の貢献に期待

世界の政策担当者が待ち望む炭素循環データの統合

信頼性の高いデータで温室効果ガス削減を実現