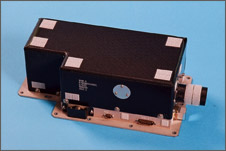

「はやぶさ」には、近赤外分光器という小惑星表面で反射する太陽の光を波長という細かい色に分けて分析する観測機器が搭載されています。地球上の岩石や隕石でとったデータと比較することによって、小惑星の表面にどのような鉱物が存在し、その分布がどうなっているかを調べます。「はやぶさ」に搭載されたカメラでは、イトカワのある程度広い範囲を撮影しますが、分光器はイトカワの表面の一点を詳細に分析していきます。「はやぶさ」の近赤外分光器は、イトカワ表面の約75,000ヶ所の計測を行いました。

Q.近赤外分光器による観測でどのようなことが分かったのでしょうか?

近赤外分光器(NIRS)

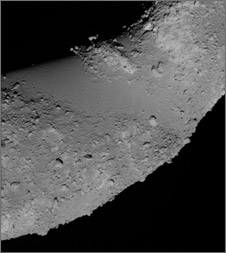

明るい部分と暗い部分が混在しているイトカワの表面

すでにカメラの観測で、イトカワの表面に色の違いや明るさの違いがあることは分かっていましたが、その部分がどのような状態になっているかを詳細に調べました。まず分かったことは、明るい部分が暗い部分に比べると、宇宙風化作用(太陽風や微小隕石の衝突によって表面物質の色や明るさが変化すること)が進行していないことでした。宇宙空間にあまりさらされていない、比較的新鮮な表面であることが分かりました。また、地球上に落ちてきた隕石の中の「普通コンドライト」と呼ばれているものに近いことが分かりました。隕石はその特徴によっていくつかの種類に分類されています。さらに、イトカワの表面の物質が一様であること。科学的な言葉で言うと「分化していない」ことも分かりました。

地球上に降ってくる隕石の中で最も多いのが普通コンドライトの隕石です。一方、「はやぶさ」が探査したイトカワは、小惑星の分類の中ではS型と呼ばれるもので、これも小惑星の中で最も一般的なタイプです。これまでの地上での観測では、普通コンドライトの隕石と、S型の小惑星の反射スペクトルに違いがありました。なぜ地上にいっぱい落ちてくる隕石と、小惑星に一番多いS型の光の色が違って見えるのかが大きな謎になっていました。それが、今回の「はやぶさ」の観測によって、S型のイトカワと、普通コンドライトの隕石の分光データはよく似ていることが分かりました。

中でも、イトカワの明るい部分のデータが隕石と似ていましたので、宇宙風化していない新しいところの物質が、隕石として見られるのではないかと考えられています。これは、イトカワをはじめとするS型小惑星が、本来、普通コンドライトと同じスペクトルを持っていて、長い間宇宙にさらされている間にスペクトルが変化したことを示しています。

Q.これまで「はやぶさ」を運用してきた中で、最も印象深かったことは何でしょうか?

「はやぶさ」は2005年9月12日にイトカワに到着。到着後に撮られたイトカワ。イトカワまでの距離は約20km

たくさんありますが、強いて1つあげるとしたら、最初にイトカワの分光データが取れた時です。カメラは小惑星に到着する前から画像データを取得できますが、分光器はカメラに比べて視野が狭いため、小惑星に近づかなければデータが取れません。「はやぶさ」がイトカワに到着したのは、2005年9月12日でしたが、最初に分光器による観測が成功したのはその2日前でした。観測を行った時にはデータが取れているかどうかが分からず、その後、探査機からデータが地上に送信されて、解析用のパソコンで初めて小惑星の分光データを見た時に、大変感動しました。データが取れるところまでたどり着くのに、開発から入れると10年くらいかかっていましたので、それがやっと報われて、これからデータがいっぱい取れて解析できると思うと感無量でした。

小惑星探査機「はやぶさ」(小惑星イトカワは実写、「はやぶさ」はCGによる合成 提供:池下章裕)

Q.「はやぶさ」ミッションを通じて学んだことはありますか?

研究の方向性などを、分光器のチームで議論することがよくありました。そういう時に独りよがりはだめで、自分が思ったことを人に説明し、納得してもらわないと、なかなか1つの確立した理論になりません。議論を繰り返していくことによって、新しいものが生まれたり、正しいものが作られていくのが、私たちのやっている「科学」なのだと思いました。

また、「はやぶさ」ミッションは、「小惑星の探査を自分たちの手で成功させたい」という同じ気持ちの人たちが集まっていたわけですが、みんなの強い気持ちがあれば、どんな辛いことがあっても、たとえ失敗をしても、それを乗り越える力になるのではないかと思いました。

Q.先生にとって「はやぶさ」とはどういう存在のものでしょうか?

かっこいい言い方になってしまうかもしれませんが、人生の一部です。今後他のミッションにも参加したいと思っていますので、いつか「はやぶさ」が過去のものになるかもしれませんが、今は現在進行形のミッションなので、私の生活の一部と言ってもいいと思います。

Q.「はやぶさ」の帰還に向けて、どのようなことを思われますか?

オーストラリアのウーメラ砂漠に向かって降下する「はやぶさ」の地球帰還カプセル(想像図 提供:池下章裕)

小惑星イトカワ

私が担当した分光器は、イトカワからのデータを取得して、ある意味1つの区切りがついたわけですが、「はやぶさ」ミッションそのものは、小惑星の観測だけではなく、小惑星のサンプルを採って地球に持ち帰るまでが仕事で、ミッションとしては、まだこれからの段階です。私は、小惑星滞在中のいろいろな観測だけではなく、地球から小惑星に着くまでの運用にも関わりました。それと同じように、運用メンバーで一致団結をして、みんなで協力しながら、イトカワから地球に帰るまでの長い道のりを乗り切りたい、帰還を成し遂げたいと思います。

Q.先生の今後の夢はどのようなことですか?

近い将来の目標としては、「はやぶさ」に続く、次の小惑星のサンプルリターンをやりたいと思います。ゆくゆくは太陽系の果てにある天体など、誰も行ったことがないところを探査できたらいいなと思います。また、私は有人の探査機にも興味を持っています。人間が今まで訪れていないところに行って、「見てくる」ということは科学的に面白いですし、人間としても、これまで見たことがないものを見るのは素晴らしいと思います。そういった感動が一般の方に伝わって、みんなの宇宙への興味が高まり、宇宙探査を支持してくれるようになればいいと思います。

Q.未来の宇宙開発を担う子供たちにどのようなことを伝えたいですか?

小さい頃から非常に好奇心の強い子だったと親に言われます。今も結局はそれがずっと続いていて、「知りたい」と思うことを調べたり、自分で「やってみたい」ということをやっているわけです。好奇心は、人間を成長させたり、進化させるのに役立つものです。ですから皆さんにも、何かに興味を持ったら自分で調べたり、確かめるといったことを、どんどんやってほしいと思います。

JAXA宇宙科学研究本部。固体惑星科学研究系助手。理学博士。

1994年、東京大学大学院理学系研究科地球物理学専攻博士課程中退。同年、旧文部省宇宙科学研究所助手に着任し、現在に至る。JAXA月惑星探査推進グループ研究開発室および東京大学大学院理学系研究科・助教を併任。専門は惑星科学。