今年4月、「はやぶさ」は小惑星を出発しました。3年後の2010年に地球帰還カプセルが母船から切り離され、大気圏に再突入し、オーストラリアのウーメラ砂漠で回収される予定です。再突入の時にカプセルが受ける最大空力加熱量は、スペースシャトルより何十倍も大きく、この耐熱材料の開発は、世界でも最先端の技術です。カプセルを地球で回収することが「はやぶさ」の大きな目的の1つですが、試料を持ち帰るだけでなく、地球と小惑星の往復飛行を成功させることも重要です。故障から復旧させたとはいえ、依然、探査機は厳しい状況です。地球帰還に向けた「はやぶさ」プロジェクトチームのチャレンジはこれからも続きます。

小惑星探査機「はやぶさ」

地球帰還カプセル

Q.「はやぶさ」の帰還の課題はどのようなことですか?

地球帰還カプセルが大気圏に再突入する時に、空力加熱による表面の最大温度が3000度にも達すると予測されています。カプセルがその熱に耐えられることが1つの課題です。直径40cmのカプセルは、惑星間軌道から秒速12kmを越える速度で地球の大気圏に入ります。例えばスペースシャトルも宇宙から帰還する時に大気圏に入りますが、その時の速度はそんなに速くありません。形や大きさ、速度の違いから、はやぶさはスペースシャトルの30倍もの厳しい空力加熱に耐えなければなりません。

地表面に対して深い角度で大気に入ると、空力加熱の最大値がより大きくなり、逆に浅く入ると長い時間大気を通過することになり、全体として入熱の総量が増大します。「はやぶさ」の場合は、イトカワのサンプルや内部の搭載機を熱から守るため、耐熱材料(アブレータ)の耐えられる範囲で、できる限り総入熱量を抑えるように比較的深い角度で大気に入ります。もちろん深く入ることで着地予想範囲を狭くできる利点もあります。私たちは、カプセルの耐熱材料をJAXA宇宙科学本部のアーク風洞で試験して開発してきました。また、より大規模なNASAの設備も利用して、大きなサイズの試験片を用いて、その良好な性能も確認することがました。

Q.「はやぶさ」ではどのような国際協力が行われているのでしょうか?

NASAを始め、オーストラリアなど各国との協力体制ができています。先ほど申し上げた、耐熱材料の研究や、打上げ前の地上レーダーによるイトカワの観測、大型アンテナの追跡ネットワークを使った探査機の運用などです。「はやぶさ」がイトカワに着陸した時には、JAXA臼田宇宙空間観測所のアンテナと、アメリカにあるNASAのアンテナを切り替えながら運用しました。さらに、小惑星のサンプルについても、共同チームを作って分析することになっています。このような国際協力は、いろいろな面で必要です。広い意味で宇宙科学の成果は人類で分かち合うべきであると考えられています。そのために私たち科学者、技術者が取り組まなくてはいけないのが国際協力だと思います。

Q.「はやぶさ」の運用の難しさとはどういうことでしょうか?

「はやぶさ」の管制室

いくつかありますが、常に地球の時刻と探査機の時刻を2つ考えるというのが、非常に惑星探査らしい運用だと思います。運用室のホワイトボードには常に2つの時刻が並べて書かれていました。イトカワは地球から約3億kmも離れていますから、地球と探査機の通信に、往復で約40分もかかります。ですから、今見た情報をもとに行動するのでは遅いということになります。現在の情報は、過去の情報であることを認識した上で、先を予測して、次の指令をしなければなりません。ここが遠隔操作の難しいところです。

Q.これまで「はやぶさ」を運用してきた中で、印象深かったことは何でしょうか?

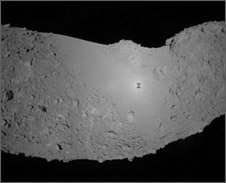

「はやぶさ」の第2回着陸の前に撮られたイトカワ。「はやぶさ」の影が見えている

1つは、「はやぶさ」の2回目の着陸の時です。かなりの自信がありました。着陸して表面から離陸するのも順調で、姿勢の乱れもなく探査機は上昇し、データもすべて正しい値を示していました。着陸の時には、サンプル採取のための弾丸を発射する指令も探査機に届いているのを確認しています。残念ながら、その後の調査で、弾丸が発射されていない可能性がでてきましたが、それでも、着陸のシナリオがすべて想定通りに実現したという意味では、非常に嬉しい瞬間でした。それほどうまくいっただけに、その後に起きた燃料漏れという事態は大変驚きでしたし、残念でした。

もう1つ特に印象に残っているのは、着陸前の降下リハーサルでミネルバを分離した時のことです。ミネルバは、「はやぶさ」の着陸前に小惑星表面に着陸して観測するローバです。私たちは、着陸用のセンサーが正しく動くか分からないという段階で、ミネルバを分離してしまいました。「はやぶさ」にはレーザー高度計とレーザー距離計が搭載されていて、これらの装置でイトカワとの距離を測りながら降下していきます。遠距離ではレーザー高度計、100m以下の近距離になるとレーザー距離計を使います。小惑星の表面が思った以上に明るかったために、リハーサル中に距離計の調整をする必要があり、調整しているさなかだったので、レーザー距離計は使えなかったのです。結果的にミネルバは、70mの高度で分離したつもりが、200mの高度で分離されたことが分かりました。しかもその時、探査機は上昇モードだったため、ミネルバは小惑星に着陸することができませんでした。ミネルバを着陸時に分離することが作業の複雑化を招くので、それを避けたつもりでしたが、距離管理が未熟だったにも関わらず、困難な遠隔操作をしてしまったことが悔やまれます。とても苦しい、思うに任せない運用でした。そこが一番印象に残っています。

Q.「はやぶさ」がイトカワに到着する前と、実際に到着してからのイトカワの印象は違っていましたか?

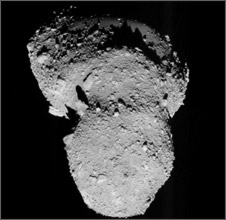

小惑星イトカワ

まず、イトカワが月面のように細かい砂をかぶったクレータがいっぱいの姿という認識が完全に裏切られて、でこぼこの岩がぼつぼつとむき出しになった砂のまったくない姿であることが最大の食い違いでした。「はやぶさ」のサンプル採取装置は、小惑星の表面に段差があまりないことを想定して作られたため、ちゃんと機能するか心配になったほどです。

また、イトカワの表面はおそらく玉砂利状であろうというのが私たちの推測でした。玉砂利といっても、砂と小石が混ざった砂れき状のものが点在していると思っていましたが、その理論はあたっていたと思います。その粒の大きさが確認できたことも大きな成果でした。

Q.プロジェクトマネージャとして「はやぶさ」チームをどう思われますか?

「はやぶさ」の計画が始まった頃、私はまだ30代でした。プロジェクトチームのみんなも当時若かったです。開発当初から、一人一人が創意工夫を持って取り組むのが、「はやぶさ」チームの特徴です。誰が何をしなければならないという義務で進んでいるプロジェクトとはまったく違います。ある課題があると、それに向かってみんながいろいろな知恵を出し合いながら進んでいきます。自らがアイデアを出し、工夫をしていくというメカニズムができています。これまでの難関を克服できたのは、プロジェクトチームが一丸となって努力してきたからだと、私は大変誇りに思っています。

Q.プロジェクトチームをまとめていくうえで大切なことは何だと思われますか?

「はやぶさ」に関して言えば、参加しているメンバーの方が、高い意欲をもって、非常に自主的に動いてくれました。もちろん、全体を進めることについては指示をしますが、一人一人が自分の持ち場をよく考えていますから、自分が次に何をするべきかをよく分かっています。ですから、人をまとめる苦労はほとんどありませんでした。プロジェクトは、新しいことに対する情熱と忍耐、時として必要な決断力、そして、細心の注意をもって少しずつ進めていく着実さ、これらが複合して成り立っているのだと思います。

Q.「はやぶさ」ミッションを通じて学んだことはありますか?

ミッションで最も大事なのは、やはり、独創性ではないかと思います。同じことを繰り返すのではなく、まったく新しい方法を考えることです。それを実現することの喜びが、科学技術がもつ大きな醍醐味だということを実感しました。

Q.今後「はやぶさ」の成果をどのように活かしたいですか?

通常、宇宙プロジェクトの開発には10年近くかかります。惑星探査機の場合は、打上げから目的地に到着するまでに数年かかりますから、プロジェクトの始めから終わりまでに十数年かかることもあります。私は、「はやぶさ」のような宇宙開発プロジェクトに、発案から関わることができ、自分のアイデアが現実のものとなるプロセスに身をおけたことを、大変光栄に思います。今は、信頼性や確実性に重点が置かれる傾向がありますが、当時は「とても挑戦的なミッションである」ということが分かっていても、プロジェクトの開始を承認してもらうことができました。「はやぶさ」の新しい独自の発想が、我が国の科学技術の、広い意味での文化の発展に貢献できればと思います。ともすれば日本は、最強の2番手になりたいという風潮がありますが、そうではなく、誰も考えたことがないような新しいことをやっていく世界があるんだということを、今の日本の若い方たちに伝えることができればと思います。

また、これからは、太陽系を自由に行き来するような、太陽系大航海時代が来ると信じています。地球から月、あるいは火星、そして他の天体の間を往復するような活動が行われると思います。資源の利用や、観測目的の滞在などいろいろなことが考えられますが、太陽系大航海を実現するためには、「はやぶさ」が採用した電気推進機関(イオンエンジンなど)を使った飛行が本格化すると思います。この技術が確立すれば、私たちの活動範囲はもっと広がります。「はやぶさ」がきっかけとなって、自由自在に宇宙を往復飛行できるような時代になるよう期待しています。

Q.未来の宇宙開発を担う子供たちにどのようなことを伝えたいですか?

「未来」という字は、「未だ来ない」と書きます。未来というのは見えないわけです。そこを見ようとする活動が大事だと思います。いかにものを覚えるかではありません。学ぶプロになるのではなく、まだ来ないものをこれから作っていく、見えるようにしていく努力が一番大事だと思います。

Q.「はやぶさ」の帰還に向けて、どのようなことを思われますか?

地球帰還カプセルを分離する「はやぶさ」(想像図 提供:池下章裕)

「はやぶさ」の姿勢制御装置の機能(ホイール)は、イトカワ到着前に3基あるうち2基を故障で失いました。さらに、イトカワ表面から離陸した後に燃料漏れを起こし、それに関連して、搭載していた化学燃料がほとんどなくなりました。幸いなことに、イオンエンジンの運用に使うキセノンガスの噴射と、イオンエンジンだけは順調に動かすことができましたので、それらを使った新しい姿勢制御方式を考え出しました。これまでに、イオンエンジンの試験運転のほか、放電してしまったリチウムイオン電池の再充電や、太陽指向の姿勢制御などを行って、出発の準備をしてきました。この太陽指向の姿勢制御というのは、太陽の光のかすかな圧力を利用して姿勢を変える方法で、キセノンガスを全く使わなくてもよい方法です。帰還のタイミングを逸して3年間延長することになりましたが、生き残った機能をフルに使い、できるだけの最大限の努力をして、「はやぶさ」を地球に帰還させたいと思います。

JAXA宇宙科学研究本部。宇宙航行システム研究系教授。同研究主幹。工学博士。

1983年、東京大学大学院工学系研究科航空学専攻博士課程修了。同年、旧文部省宇宙科学研究所システム研究系助手に着任し、2000年に教授となる。JAXA深宇宙探査センター長を併任。専門はシステム制御論、アストロダイナミクス(応用飛行力学)。