「はやぶさ」のカメラは、科学的観測のためではなく、光学航法用として搭載されました。カメラで目標の小惑星を撮影し、その情報から探査機と小惑星の相対的な位置や速度を推定して自律航行します。そのカメラを使って、小惑星イトカワの撮影にも成功しました。「はやぶさ」のカメラは、小惑星表面の写真を撮るだけでなく、カメラの前にある7色のフィルターを通して、表面にどのような色の違いがあるかを詳細に観測します。この観測によって、イトカワは明るさだけでなく、色の違いにも多様性があることが分かりました。これまでに約1,500枚の画像を取得し、イトカワの特異な形状や表層の姿を明らかにしました。

Q.画像の撮影から解析はどのような流れで行われたのでしょうか?

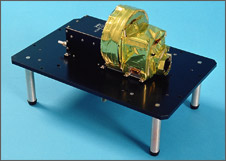

可視分光撮影カメラ(AMICA)

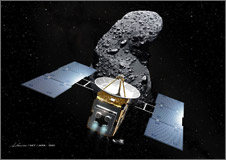

小惑星イトカワを観測する「はやぶさ」(想像図 提供:池下章裕)

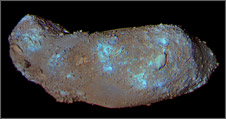

色彩を協調したカラー画像。青みがかった部分と赤みがかった部分が見られる

通常ですと、探査機が天体の周りを回って撮影するということをイメージされるかもしれませんが、イトカワは小さい天体なので、イトカワから一定の距離を保った場所に「はやぶさ」が滞在して、天体が自転する様子を撮影するというホバリング方式がとられました。イトカワの自転周期は12時間なので、12時間写真を撮り続ければ、イトカワの一回りが撮れるということになります。探査機の位置は、イトカワの正面方向だけでなく、上下方向へ移動するなどして、さまざまな角度からイトカワの全体像を撮影しました。また、解析は30名ほどの専門家が集まって行われました。みんなそれぞれ得意分野があり、岩の大きさや数の分布を解析している人、いろいろな角度から撮った画像を解析している人、表層の色の違いについて解析している人など、いくつかのグループに分かれてさまざまな研究を行いました。「はやぶさ」には近赤外分光器や距離計などの観測機器も搭載されていますので、それらのデータと合わせて解析が進められました。そして、1日の作業が終わった後に解析室に集まって、「自分のチームは、今日はこうだった」という報告をして、「明日はこういうことを調べてみよう」とか「今度はこういう研究をしよう」といった意見交換を毎日のように行っていました。

Q.小惑星の色や明るさの違いを調べると、どのようなことが分かるのでしょうか?

当初、イトカワは大きな小惑星が他の天体と衝突したことによって割れた、破片だと思われていました。ですから、色や明るさを調べても、大した違いはないだろうと予測していました。ところが実際に観測をしてみると、イトカワの表面には、明るいところと暗いところがあり、傾向として、明るい部分は青っぽく、暗い部分が赤っぽいということが明らかになりました。暗い部分は、小惑星が宇宙空間に長い間さらされて、太陽風や微小隕石の衝突によって、もともと明るい色をしていたものがだんだん黒ずんできて、色が暗くなったと言われています。この日焼け現象は、月の表面でも起きていることが分かっていて、科学的には「宇宙風化作用」と呼ばれています。一方、イトカワの明るい部分については、表面の岩石が何らかの理由で移動をして、風化されていない下の部分が露出したと考えられています。どのようにして、下の表面がむき出しになったのかは、現在研究が進められています。500mほどの小さなイトカワに複雑な色や地形があったことは、大変な驚きと喜びでもありました。

Q.これまで「はやぶさ」を運用してきた中で、最も印象深かったことは何でしょうか?

「はやぶさ」が撮影したイトカワ。イトカワまでの距離は約1,000km(2005年9月4日撮影)

小惑星イトカワ

最初に印象深かったのは、イトカワに到着する前の2005年8月の終わり頃で、だんだんイトカワの形が分かってきた時です。地上からの観測では、イトカワの形は丸いと思われていましたが、探査機が近づくにつれて、イトカワがゆがんだ形をしていることが分かりました。最初は点でしか映っていなかったイトカワの姿が、はっきり見えてきた時のことは今でも忘れられません。もう1つは、「はやぶさ」が降下した、タッチダウンの時です。当然ながら、イトカワの表面に接近したところでたくさんの写真を撮りたいという要望がありました。私たちは、忙しい運用スケジュールの中で、いかにして1枚でも多く、有効な写真を撮るかという計画を事前に何度も練り直しました。本番では予想外のことがいろいろ起きましたので、運用の担当者と臨機応変に連絡をとりながら、「ここで撮って下さい」とお願いをして、1枚1枚撮っていきました。その時に撮った大切な画像が、研究に役立つと思うと大変嬉しいです。

Q.「はやぶさ」ミッションを通じて学んだことはありますか?

たくさんの人が集まって、1つの大きなものを作り上げるのがプロジェクトです。1人の人間では絶対にできません。プロジェクトは「人」であり、その「人」をいかに動かすのかがプロジェクトであると学びました。例えば、私たちカメラのチームは30名で構成されていましたが、30人もいればそれぞれ性格も違い、自己主張が強い人がいれば弱い人もいます。議論が紛糾して、まるで喧嘩しているかのようになることもありました。ただ、そういう時も、リーダーとして自分が前面に出てチームを仕切るのではなく、なるべく一番後ろに回って、みんなが自由にできるように心がけました。また、一人一人のことを理解し、その人が一番実力を発揮できるような環境を作るよう考えました。ある意味では、プロの集団ですから、何も指示をしなくてもちゃんと仕事ができる人たちばかりです。ただし、自分の実力を最大限発揮できるようなポジションに人を配置することによって、プロジェクトがより高い確率で成功するということを学びました。専門家が適材適所で集まって、連携プレーをするからこそ、成功するのだと思います。

Q.「はやぶさ」の帰還に向けて、どのようなことを思われますか?

イトカワの地表面

私はもともと隕石の研究をしてきましたので、どんな小さくてもいいから、小惑星のかけらを見てみたいと思っています。隕石は宇宙から落ちてきた石であること、また、隕石と小惑星の間に密接な関係があることは、これまでの研究で明らかになっています。しかし、小惑星から採ってきた石が、隕石とどれくらい似ているのか、どんな違いがあるかはまだ分かっていません。これから先も、「はやぶさ」はかなり難しい運用を続けていくとは思いますが、とにかく無事に地球に戻ってきて、サンプルの入ったカプセルを私たちの手に持ち帰ってほしいと願っています。

Q.先生の今後の夢はどのようなことですか?

小惑星にはいろいろな種類がありますから、種類の違う小惑星からサンプルを採ってきて研究をしたいです。隕石と小惑星の関係を明らかにするのが夢です。また、子供の頃から、人間が宇宙へ行くことに興味を持っていましたので、「はやぶさ」ミッションの成功が、将来の月面基地、あるいは小惑星に基地を作るような技術へとつながっていけばいいと思います。

Q.未来の宇宙開発を担う子供たちにどのようなことを伝えたいですか?

自然は面白いということを伝えたいです。山でも川でも石でも何でもいいんです。どんな小さなことでもいいですから、自然界に興味を持ってほしいと思います。そして、興味を持ったら、次は、行動してほしいです。何か面白いものがあると思ったら、そこへ見に行く。あるいは、何か分からないことがあったら、手元にあるもので何か作って実験をして確かめるなど、とにかく行動することがとても大切です。面白いと思う気持ちと、実際に行動に起こすという、この2つがあって初めて科学が楽しくなると思いますので、みなさんには、この2つを持ってほしいと思います。

東海大学工学部研究員。理学博士。

1991年、東京大学大学院理学系研究科鉱物学専攻博士課程修了。1991〜1994年に科学技術庁航空宇宙技術研究所特別研究員を務めた後、1995〜2005年、西松建設(株)技術研究所に勤務。2005年にJAXA宇宙科学研究本部の招聘研究員となる。2007年にJAXAの招聘契約が終了。現在は東海大学工学部に研究員として在籍中。専門は隕石学、リモートセンシングおよび月惑星の開発利用に関する研究。